INTRODUCTION

2017年の6月から10月にかけて、山と道は現代美術のフィールドを中心に幅広い活動を行う豊嶋秀樹と共に、トークイベントとポップアップショップを組み合わせて日本中を駆け巡るツアー『HIKE / LIFE / COMMUNITY』を行いました。

北は北海道から南は鹿児島まで、毎回その土地に所縁のあるゲストスピーカーをお迎えしてお話しを伺い、地元のハイカーやお客様と交流した『HIKE / LIFE / COMMUNITY』とは、いったい何だったのか? この『HIKE / LIFE / COMMUNITY TOUR 2017 REMINISCENCE(=回想録)』で、各会場のゲストスピーカーの方々に豊嶋秀樹が収録していたインタビューを通じて振り返っていきます。

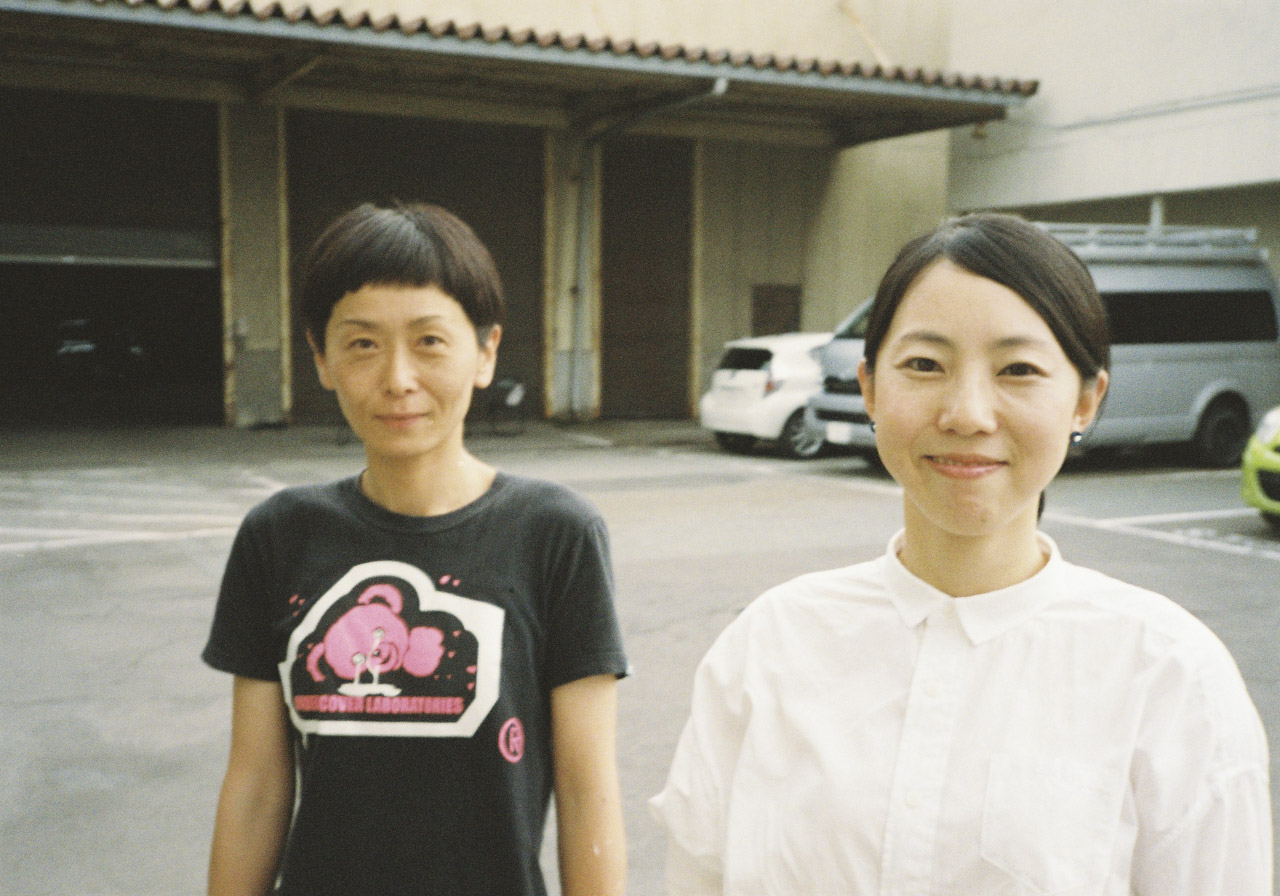

第7回のゲストは、秋田でリトルプレス『yukariRo』を作るフォトグラファーの高橋希さんと編集者の三谷葵さん。東京から結婚や子育てを理由に秋田に移住した女性たちが、「なにもない」秋田に当初は戸惑いつつ、リトルプレスの活動を通じて、実は「なんでもあった」ことを発見するまでのお話です。

東北の夏を祝う

秋田駒ヶ岳を歩くのは二度目だった。

前回は、山と道の夏目くんと妻の由美ちゃん、僕の3人で、「温泉ハイク」と称して秋田県の玉川温泉を出発し、八幡平からの縦走路を南下して岩手山を登ったのちに、少し引き返すかたちで秋田駒ヶ岳を経由して乳頭温泉へ降りてくるという、毎日どこかで温泉に浸かりながら歩く東北らしいハイクをした。

盛岡での『HIKE / LIFE / COMMUNITY』を終えた僕と夏目くんは、秋田へ向かう道中で久しぶりに秋田駒ヶ岳へ行こうという話になった。僕たちは田沢湖近くに宿を取り、翌朝4時に出発した。この旅で初めての大きな山だったので気持ちが高ぶった。

八合目の駐車場にクルマを停め、男岳まで一気に40分ほどで駆け上がった。天気も良く、男岳の山頂からは折り重なるようにどこまでも続く東北の山並みが見渡せた。登ってきた方角を見下ろすと、稜線に続くトレイル脇の岩に座って、北海道で手に入れたムックリと呼ばれる竹でできた口琴を鳴らしている夏目くんの姿が小さく見えた。僕はそのまま一人で横岳へと向かい、阿弥陀池避難小屋で夏目くんと合流した。夏目くんはまだ口琴に夢中だった。雪渓の残るカールをトレランシューズの僕たちは苦労して登って稜線へと上がり、駐車場へと戻った。

ほんの数時間のハイクだったけど、気分は最高だった。時計の針は7時過ぎを指していて、まだ今日は始まったばかりだというのにすでに充実感に満たされていた。宿へ戻り、ひと風呂浴びてリフレッシュした僕たちは、秋田市へとクルマを走らせた。

今日のイベントは、秋田市のランドマーク的存在であるKAMENOCHO STOREという素敵なカフェの隣にある大きな倉庫を会場として使わせてもらうことになっていた。2019年の春には、この倉庫はKAMENOCHO STOREなどを運営する東海林諭宣さんたちのプロデュースで新たな場として生まれ変わるらしい。秋田での『HIKE / LIFE / COMMUNITY』は、その東海林さんと彼の旧知の友人である、秋田市からクルマで1時間ほどの大仙市でアウトドアショップYAMAGOYAを経営している高野幹子さんの協力で開催された。

トークのゲストには秋田でリトルプレス『ユカリロ』を作っている高橋希さんと三谷葵さんの二人に話してもらうことになっていた。KAMENOCHO STOREとYAMAGOYAのお客さんや、ユカリロの読者や、山と道のユーザーや、もしかすると、僕も以前、秋田でイベントをやったことがあるので、そのときの知人も来てくれるかもしれない。秋田のいろんなレイヤーの顔ぶれが集まる夜になりそうで楽しみだ。

会場に到着した僕たちは、巨大な倉庫の片隅にポップアップショップのためのラックを設置して商品を並べた。すっかり準備が完了した僕たちは、すぐ角を曲がったところにあるクラフトビールの店からテイクアウトしたビールで乾杯して、東北の夏を祝った。

「縁の路」を歩き始める

「冬の間は、雪が毎日降ってるんです。日本海側特有の気候でずっと曇天です。最初は本当に滅入りました。」

ユカリロの三谷葵さんは、大げさにガクッと肩を落としてそう言った。その話をするだけで気が滅入ってくるんだというふうだった。ユカリロは、編集者の三谷さんとカメラマンの高橋希さんによるリトルプレスだ。ざっくりと二人の経歴を紹介する。

三谷さんは長野県松本市出身で、大学の進学を機に上京。大学4年生から大学院時代の3年間を新潮社でアルバイトし、その後、アノニマ・スタジオで食や暮らしをテーマに書籍をつくる仕事をした。2013年に夫の仕事の都合で秋田へ移住。高橋さんは、秋田市出身で同じく大学への進学で上京、その後、アシスタントを経てフリーカメラマンとして独立し、雑誌、広告、CDジャケットなどの撮影をするようになった。2013年に、子供が小学生になるのを機に秋田へ戻ってきた。

偶然にも同じ年に秋田へと移った二人は、東京と秋田での仕事や暮らしの違いに大きなショックを受けていた。特に、仕事における自分たちのこれからに光を感じられずに悶々としていた。

「秋田に来て、思うような仕事がなかったんですよね。そもそも『編集者ってなに? 文章書く人?』みたいな、手ごたえのない感じに心が折れそうでした。私はずっと本にまつわることしかしかやってきてないし、他になんの資格も特技もない。やばい、ここじゃ何もできないかもって。」

三谷さんは、さらに気が滅入ったというふうに話した。天気のことでも、仕事のことでも、陰鬱な日々を送っていた。

「私も全く同じ感じでした。」

高橋さんが続けた。

「秋田出身とはいえ20年も離れて暮らしていたので、遊ぶ人はおろか世間話をできる人もいない。写真の仕事をしたくてもどこに挨拶に行けばいいかわからないというような八方塞がりの状況で。『ああ、どうしよう』って本気で思ってるときだったんです。」

高橋さんは、同じ時期に秋田に引っ越してきた編集者の人がいることを人づてに聞いていた。三谷さんのことだった。偶然にも、三谷さんの夫と高橋さんは同い年で、逆に、三谷さんと高橋さんの夫が同い年ということにも不思議な親近感を感じていて、いつか会ってみたいなと思っていた。そして、ある本関係のイベントに三谷さんも出展していると聞き、会いに行ってみた。

「全く同じようなタイミングで同じような悩みを抱えていたんですよ。だから『じゃあ、今度ちょっと具体的に話しない?』っていうことになって。一筋の光が見えた感じがしました。」

三谷さんは、少し明るい表情になって言った。

「自分でお金出してもいいから、形を作って、表現できるものをやりたいって。いろんな人に見てもらって、それがつながって、『こういう写真撮るんだよ』とか、『こういう文章書くんだよ』って見てもらえたらっていう気持ちでしたね。」

高橋さんの語調も少し軽くなった。

似たような状況が二人を意気投合させた。新しい土地で感じた東京とのギャップ、家族や幼い子供のいる忙しい生活、仕事に対する意欲とはかけ離れた現実、そういう不安や落胆というピースでできた二人のパズルがピタピタとハマり、そこに新しい絵柄が浮かび上がってきた。

二人はリトルプレスを発行することに決め、「ユカリロ」と名付けた。耳慣れない響きだが、漢字で書くと「縁路」と書く。そう言われると、なるほどと思う。二人の友人がつけてくれた名前だそうだ。ご縁の路をたどって行った先にはきっと面白いものがある。普通の人の普通の暮らしの中のことを、知らないものの目線で拾ってゆく。ユカリロはそんなリトルプレスを目指し、二人は先の見えなかった秋田での暮らしの中に自分たちの縁の路をたどり始めた。

こんななんもないとこ

「スーパーに行っても、市役所に行っても、今まで自分が育ってきた文化とは細かいところが全部違うので面白いなって感じるんです。でも、その面白さを伝える友達が全くいなくて悶々としてました。」

三谷さんは、また陰鬱な時代へ時間を巻き戻した。

「逆に、会う人みんなが『こんな何もないとこに来て』って、言うんですよ。あまりにみんなが同じように言うので、逆に何かあるのではないかって勘ぐるようになりました。」

そう言って笑う三谷さんを見て、僕はホッとした。少し春が近づいたような気がした。話をそらすように、僕は、こっちの春について聞いてみた。

「すごいですよ。春の歓びはこっちに来て初めて知ったといってもいいくらいです。春になるとみんなのやる気があちこちからわっと出てくるんです。なにより、山菜採りがすごいですよ。」

そう言う高橋さんは、春の山菜に対するみんなの情熱が面白いと、山菜採りする人たちを追っかけて撮影しているという。

夏はどうなんだろうか。

「ずっと幻を見てる感じ。」

三谷さんが遠い目をして言った。

「暑くなってきたってことは、『その後にまた秋が来るな』ってこと。すでにその先の秋と冬が透けて見えてくる感じ。」

高橋さんは笑って言った。秋田の夏は短かった。

ひとしきり季節の話がひと巡りすると、話題は「こんな何もないところに来て」のところに戻った。何もないというけど、みんなそれなりに快適そうに暮らしてる。三谷さんはなんだか腑に落ちなかったという。

「もしかすると、本当はいいところだって思ってるけど、それは、よそ様にいいって思われるようなものじゃないっていう、謙遜の気持ちがあるのかなって思いますね。」

僕もうなづきながら自分の場合に当てはめてみた。僕は数年前に福岡に移住したが、移住したての頃は、福岡の人たちは秋田とは真逆で「福岡いいでしょ、九州いいでしょ」とみんな口を揃えて僕に主張してきた。でも、しばらくすると、「福岡、何もないですけんね~」という声が多く聞こえてくることに気がついた。

それぞれの土地で、住む土地や故郷に対する感情や想いがあるのだろうが、それは、こちらが「よそ様」であるという場合の態度と、もうその「土地の人」だということで話しているのとでは正反対とも思える言い方になるのかもしれない。それは、僕が彼らにとっての「そっち側」の人から「こっち側」の人として認められたということかもしれない。

そういう僕自身は大阪生まれだが、大阪に対しては、ラブ & ヘイトな二極化した気持ちが同居している。それはどちらも本当だし、どちらかだけになることもないと思う。「こんななんもないとこ」は、そこに住む人にとっては全てがあるし、住んでない人にとっては何もないという、故郷や家族について思春期の僕たちが抱いていたような、ややほろ苦い感じのする気持ちに似た表現なのかも知れないと、三谷さんや高橋さんの話を聞きながら思った。

そういう意味で、日本全国どこに行っても、何もないし何でもある、といえるのかもしれない。

写真提供:yukariRo(高橋希)

それもこれも何かの縁

「もう5年目たったんですが、本当に秋田に楽しく遊ばせてもらってるなって思います。5年も住んできましたから、文句も言うぐらいなれなれしくなってきてるんですけど、掘っても、掘ってもおもしろいものがたくさんあるので。編集されてない事柄が多くて、ネタがありすぎですね。」

三谷さんは、楽しそうに言った。

「周りにいないからこそ、やれると思うんですよ。編集者も女性カメラマンも。地方には少ない存在なので重宝がられるっていうのは、肌で実感してますね。逆に、東京ではやっていけなかったかもしれないところを、こっちに来て生き延びれたというか、寿命延びたなって思います。」

高橋さんの言葉には実感がこもっていた。

「最初はここにいても私にできることはない、どうしようと思ったけど、こんなにやれることがあるんだったら、結構いられるな、って感じ。」

三谷さんは、もう陰鬱な時代に引き返すことはないよ、というように笑った。

「東京にいた時は、自分から行動するっていうことはなかったんですよ。」

高橋さんは、打ち明けるように言った。

「それがすごい意外だったんですよ。高橋は出会った頃から写真展やいろんな企画をどんどんやる人だったんですよ。会う前は噂だけ聞いてて『すごい人いるなぁ』と思ってたから。」

三谷さんは高橋さんに向かって言った。

「ないから、やるしかないだけ。写真展も、ユカリロも、全部作らないとないから!」

高橋さんは三谷さんに褒められて少し照れるように言った。

ユカリロは、秋田でたまたまそういう状況に置かれたふたりの出会いがあって生まれた。当たり前だが、ユカリロをやろうと思って似たような相手を探したわけではない。「出会ってしまったから」「居合わせてしまったから」っていうのは、物事のすごく自然な正しい始まり方という気がする。そして、「ないからやるしかない」ということも重要だ。欠落していることが可能性を与えてくれる。結果として「こんななんもないとこ」は二人にとっては、最高の素材がゴロゴロしている「なんでもあるとこ」になった。それもこれも何かの縁。縁というのは、自分ではコントロールできないところがとてもいいと思う。

二人は、ユカリロがひとつのフォーマットのようになったらいいなと話してくれた。たまたま秋田で始まったことではあるけれど、ある意味、秋田でもなくても、どこでもできるリトルプレスのフォーマットになればと。確かに、普通の人の普通の暮らしは、平和であればどこにでもあるだろうし、その普通さは土地ごとで違うから外から見ると普通ではない。秋田だけが特別なのではなく、内と外の視線のギャップがあぶり出す普通の普通ではない世界が興味深い。それは、外国人の目線ともよく似ている。

別れ際に、二人が渡してくれた資料の中に「イオの月」という三谷さんが書いた小説が入っていた。ハタハタという魚の産み付けられた卵が、孵化し次第に成魚となって今度は自分が卵を産むまでの話だった。魚の目線で書かれたその小説は、三谷さんが秋田に来なければ書かれることはなかったものだった。秋田の風土と方言を背景に、出産や生命について紡がれた文章は三谷さん自身の経験とも重なっているのだろう。何かの縁でやってきた、「なんもないとこ」で生まれたこの物語が僕にはユカリロの二人の生き方にも重なってずっと心に残った。

ユカリロはその後も毎年1冊のペースで新刊を発行し続けている。2018年7月発売予定の2号目では秋田県のローカル行事「なべっこ遠足」や地方都市ならではの運転代行文化などを取り上げるという。寄稿には仏・ブルターニュ在住のサックス奏者・仲野麻紀さんが加わった。足元を掘ってたどったご縁が、思いがけず海外までつながったというわけだ。

『はじめまして、yukariRoです。』

カメラマン・高橋 希と編集者・三谷 葵によるリトルプレス。「ふつうの人の、ふつうの暮らし」にひそむおもしろさをテーマに、2016年創刊。

高橋 希/カメラマン。東京で写真家・川村悦生氏に師事したのち、独立。雑誌や広告、CDジャケットの撮影など。2013年秋田にUターン。

三谷 葵/編集者。新潮社「考える人」、アノニマ・スタジオを経て、夫の転勤に伴い、2013年より秋田在住。