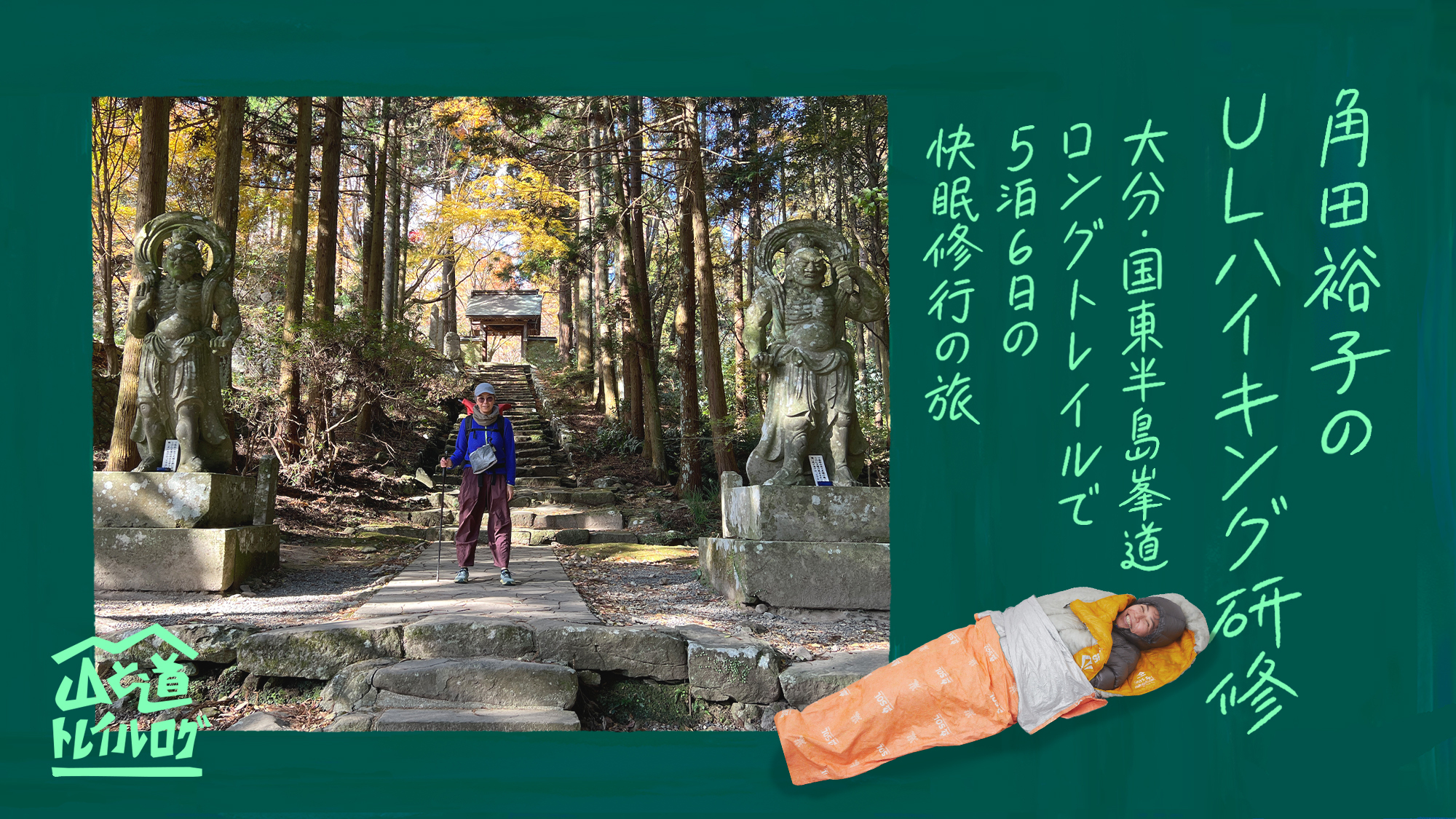

社是としてスタッフには「ハイキングに行くこと」が課される山と道。「願ったり叶ったり!」と、あちらの山こちらの山、足繁く通うスタッフたち。この『山と道トレイルログ』は、そんなスタッフの日々のハイキングの記録です。今回は、山と道鎌倉のコミュニケーションスタッフである角田が、山と道社内の「ULハイキング研修制度」を利用して、大分・国東半島峯道ロングトレイルを6日間歩いた記録をお届けします。

修験道を歩く峯道ロングトレイルでの研修で、角田が掲げたテーマはズバリ「快適な睡眠」。ロングハイキングにおいて、睡眠の質を高めることはとても重要です。文明の利器を活用して1日ごとに詳細な睡眠データをとり、手持ち装備を工夫しながら快眠修行を重ねていきます。はたして彼女は、快眠の境地に至ることができたのでしょうか。みなさまのハイキングにも、どうぞお役立てください。

はじめに

修験道を歩くことは、単なる宗教的な旅だけにとどまらず、人としての在り方や生きる意味を問い直す行為だと思う。そのひとつの方法として、「無駄を排し、最低限で生きる」という考え方がある。この思考は、ウルトラライト(以下UL)ハイキングの理念にも通じるのではと感じた。

今年のULハイキング研修に私が選んだ大分県・国東半島峯道ロングトレイルは、国東半島の六郷満山峯入行を起源としており、日本におけるULハイカーの祖先ともいえる修験者たちが歩いた道と言えるかもしれない。現代のULハイカーがこの道を歩くことで、物理的な軽さだけではなく、精神的な軽さや自然との調和、文化や歴史をより深く体感できるのではないだろうか。

私もこの修験道で、「軽さと快適な睡眠の探究」という修行をしてみることにした。軽さを優先するあまり、快適性を犠牲にしてしまうこともあるが、長く歩き続けるにはとても大切な睡眠。私自身は気絶型で入眠までは早いものの、過去には寒さで目が覚めたことも多くある。今回は主観的な感覚とともに、環境温湿度や睡眠の質を数値で捉え、理想的な睡眠環境を探ることがテーマ。最終日の夜には、「一度寝たら朝までぐっすり」を目指したい。

快眠実験のあらまし

場所:大分県国後半島

期間:12月5日〜10日

予想最低気温:0℃〜8℃

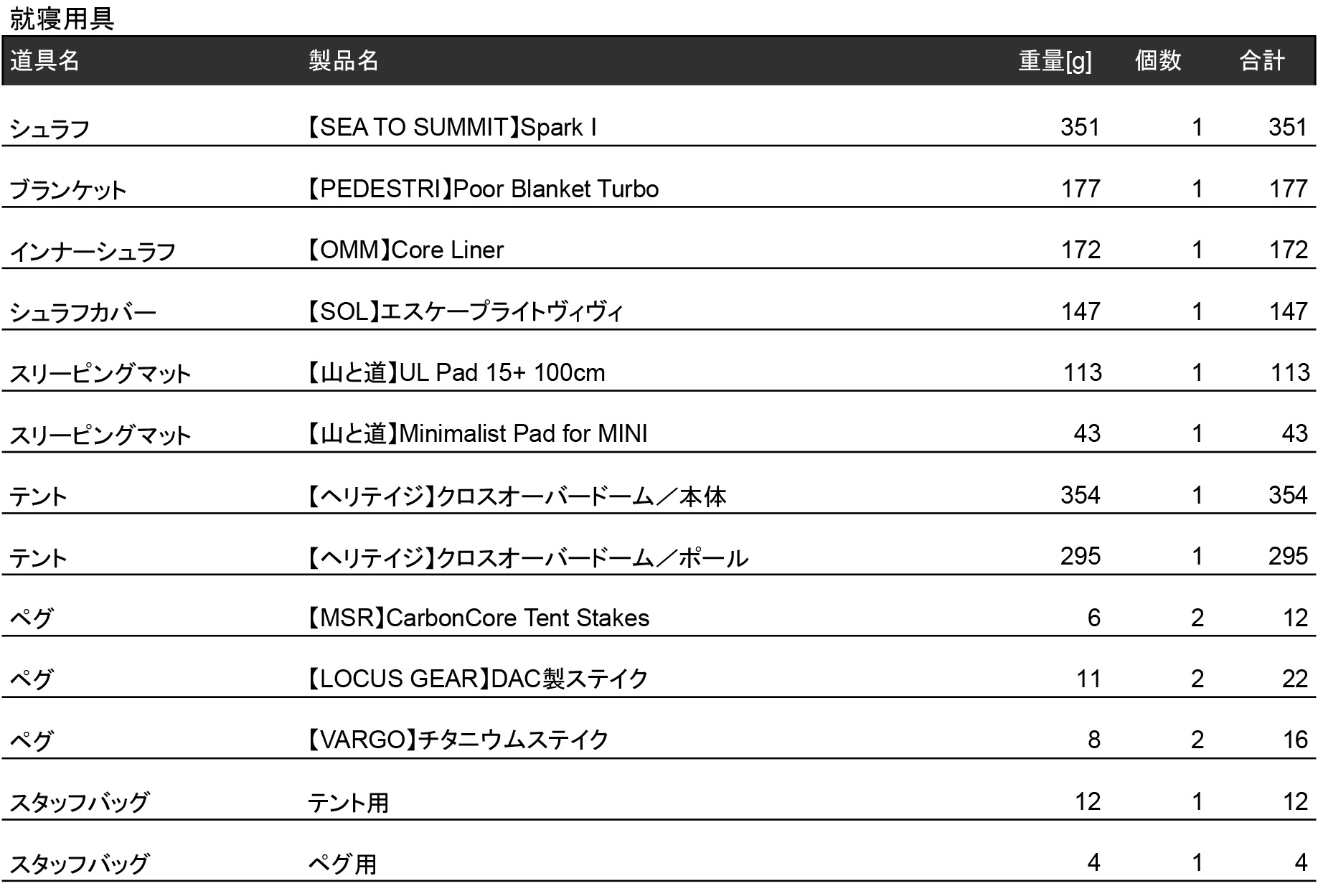

携行した就寝用品の全装備

※状況により下記を組み合わせて使用

スリーピングシステム(総重量1,003g)

①【寝袋】シートゥーサミット・スパーク sp1/351g

快適温度9℃と保温性は低いものの351gと圧倒的な軽さのULハイカーにぴったりの夏用ダウンバッグ。

②【スリーピングパッド】山と道Minimalist Pad for MINI/43g

とにかく薄い超軽量のスリーピングパッド。寒い時は寝袋の中に入れることもある。MINIの背面パッド用モデルのため、通常の製品よりもサイズが小さい。

③【スリーピングパッド】山と道UL Pad 15+/113g

地面の冷えを防いで、快適な眠りをサポートしてくれる1.3cm厚のクローズドセルマット。断熱性能の指標になっているR値は2.0。

④【インナーシュラフ】OMMコアライナー/172g

軽量で寝袋の保温力を底上げできるライナー。通気性の高い素材プリマロフト・アクティブを使ったインナーで、蒸れにくく暖かい。

⑤【ビビィ】ソル・エスケープライトビビィ/147g

結露しにくく、単体でもスリーピングバッグカバーとしても使える軽量ビビィ。

⑥【化繊ブランケット】ペデストリ・プアブランケットターボ/177g

着ても良し、体にかけても良しの、あったかブランケット。ふわっとした肌あたりが好き。

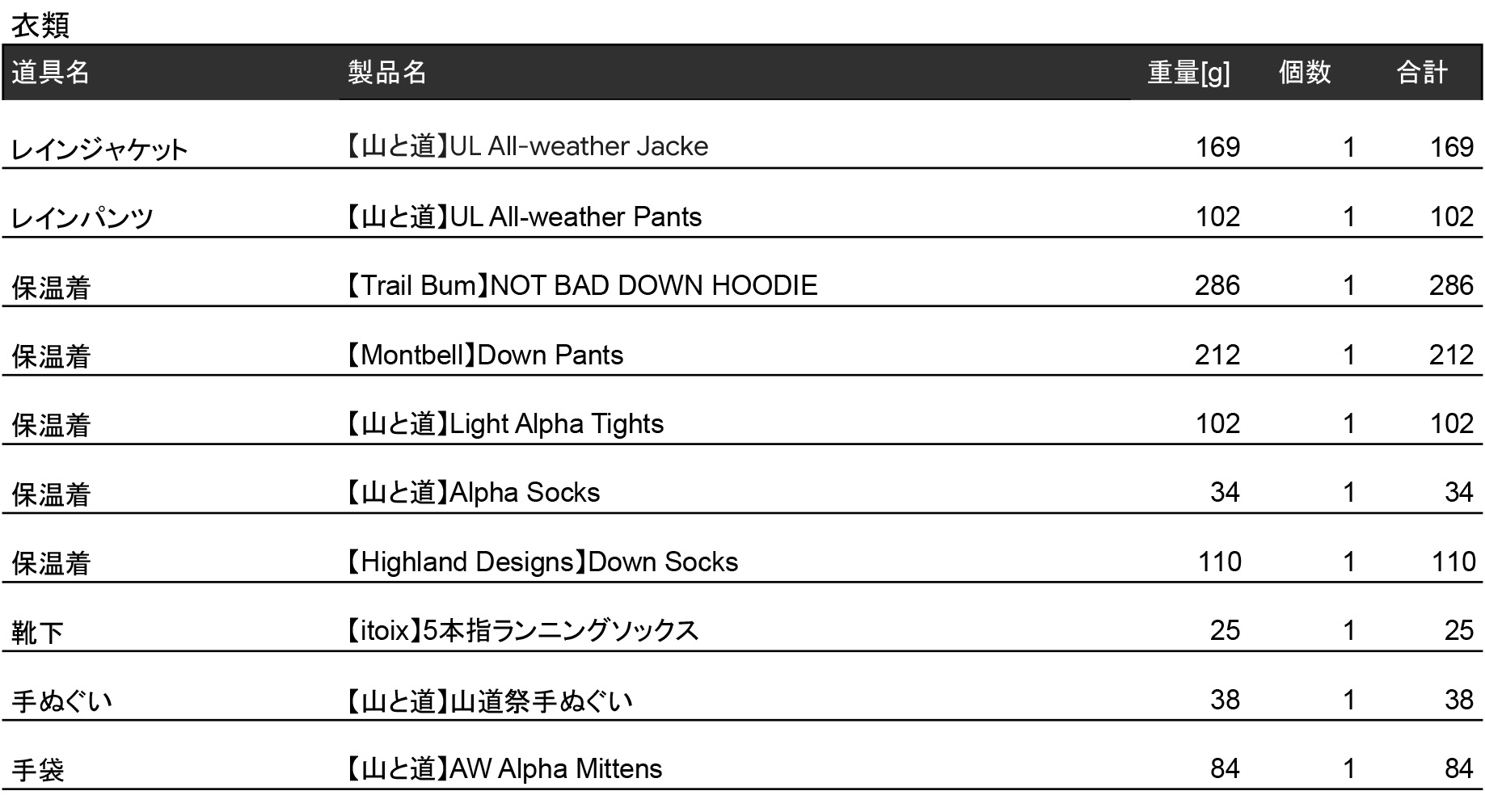

就寝着(総重量1,276g)

①【ベースレイヤー】山と道DF Mesh Merino Long Sleeve/179g

通気性と速乾性に優れたベースレイヤーとして、季節を問わずに使用している。

②【ミドルレイヤー】山と道Active Pullover/166g

ベースレイヤーとしても使えるアクティブ・インサレーション。適度な保温性と通気性がちょうどいい。

③【タイツ】山と道Light Alpha Tights/102g

適度な暖かさを提供してくれる保温タイツとして1年中使用している。

④【腹巻】山と道Alpha Haramaki/52g

お腹が痛くなりがちな私に安心を与えてくれる腹巻き。暑くなったらすぐに取り外しができるのも気に入っている。

⑤【フード】山と道Light Alpha Only Hood/51g

行動中にちょうどよく体を温めてくれるフード。暑がりなので通気性が良いのも嬉しいポイント。

⑥【ダウンジャケット】トレイルバム・ノットバッドダウンフーディ/286g

軽さと暖かさのバランスが絶妙なダウンジャケット。

⑦【ダウンパンツ】モンベル・スペリオダウンパンツ/212g

装備に無頓着のまま山に登っていた頃、10月の涸沢で夏用の寝袋に震え、下山してすぐ買ったダウンパンツ。10年以上使い続けている。

⑧【ダウンソックス】ハイランドデザインズ・ダウンソックス/110g

雪山テント泊のために購入したもの。しかし快適な睡眠には足を温めることが重要だと思い、無雪期も使用できるか検証したい。

⑨【靴下】山と道Alpha Socks/34g

ほんわかと足を温めてくれる保温ソックス。ドナルドダックの足のような黄色がお気に入り。

⑩【手袋】山と道AW Alpha Mittens/84g

冬山で使える保温力を持つミトン。装着したまま手を出せる仕様なので、里山ハイキングにも使用できるのではと思っている。

測定方法

- ウェアラブルデバイスで睡眠時間/睡眠効率/中途覚醒回数などを記録することで、睡眠の質を計測

- スマートフォン連動型の温湿度計を使用し、テント内外と寝袋内の温度と湿度を計測

- 上記に加え就寝時の疲労度、就寝前のカフェイン/アルコール摂取の有無、起床時の体調や気分、眠気の残り具合などを加味し主観的な評価を加える

まずは快適に眠れる条件を調べてみた。一般的には寝床内温度33℃、寝床内湿度50%で、室内温度17℃〜28℃、室内湿度40%〜70%が理想的な就寝条件とされているので、テント内と寝袋内の温度と湿度をこれに近づければ快適に眠れるはずだ。ともあれ、今回は風の影響を防ぐために、テントは密閉性の高いドームテントのヘリテイジ・クロスオーバードームを使用するが、シングルウォールな上に、酸欠防止のために15cmほど入口を開けて寝るため、テント内の温度が暖かくなることはあまり期待はできない。

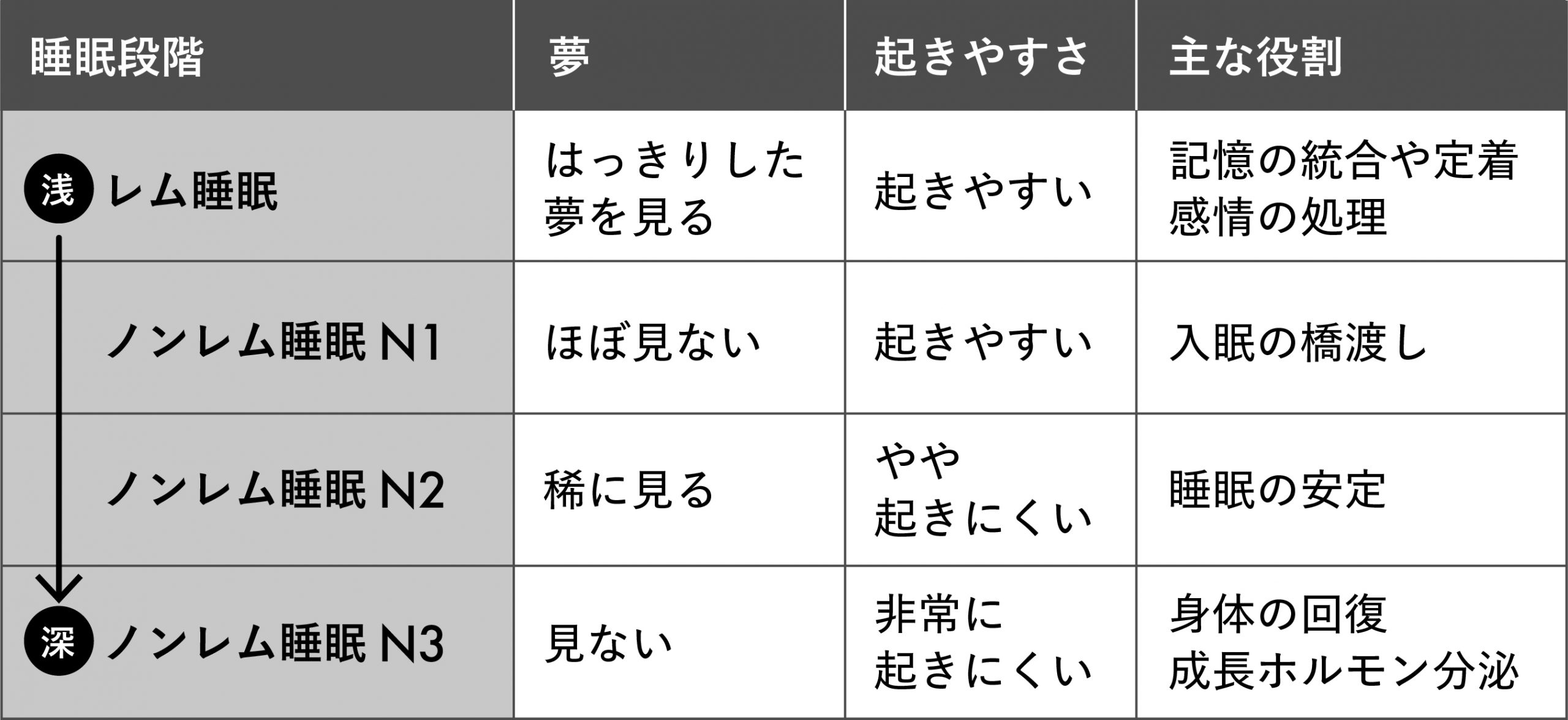

睡眠の段階とサイクル

睡眠には、「レム睡眠」と呼ばれる夢を見たり、記憶の統合や定着をしたり、感情の処理をしたりしている比較的浅い(が、とても重要な)眠りの段階と、「ノンレム睡眠」と呼ばれる深い眠りの段階があり、さらにノンレム睡眠には3段階(N1〜N3)のステージがある。

N1は眠りの始まりの段階でまだ覚醒しやすく、睡眠全体の約50%を占めるN2では、外部の音などに対しての感度が低下する。そして最も深い眠りの段階であるN3では、体の回復や成長ホルモンの分泌が活発になる。

「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」は約90分のサイクルで繰り返され、これを「睡眠サイクル」と言う。睡眠サイクルは前半に「ノンレム睡眠N3(深い睡眠)」が長く、後半に向かってサイクルが短くなるのと反比例して「レム睡眠」と「ノンレム睡眠N2」の時間が長くなっていくのが理想的なので、その睡眠サイクルを作られれば、快適な睡眠に近づけるはずだ。

今回の予想気温が4℃〜12℃なので、9月中下旬のアルプスと同程度の環境を想定し、その時期のアルプスで迷わずスリーピングシステムを選べるように、夏用アイテムに適切な装備を追加して、「軽くて暖かく、朝までぐっすり眠れる」スリーピングシステムと保温着の組み合わせを探っていきたい。今年行きたいと考えている南アルプス全山縦走に役立てたらと密かに思っている。

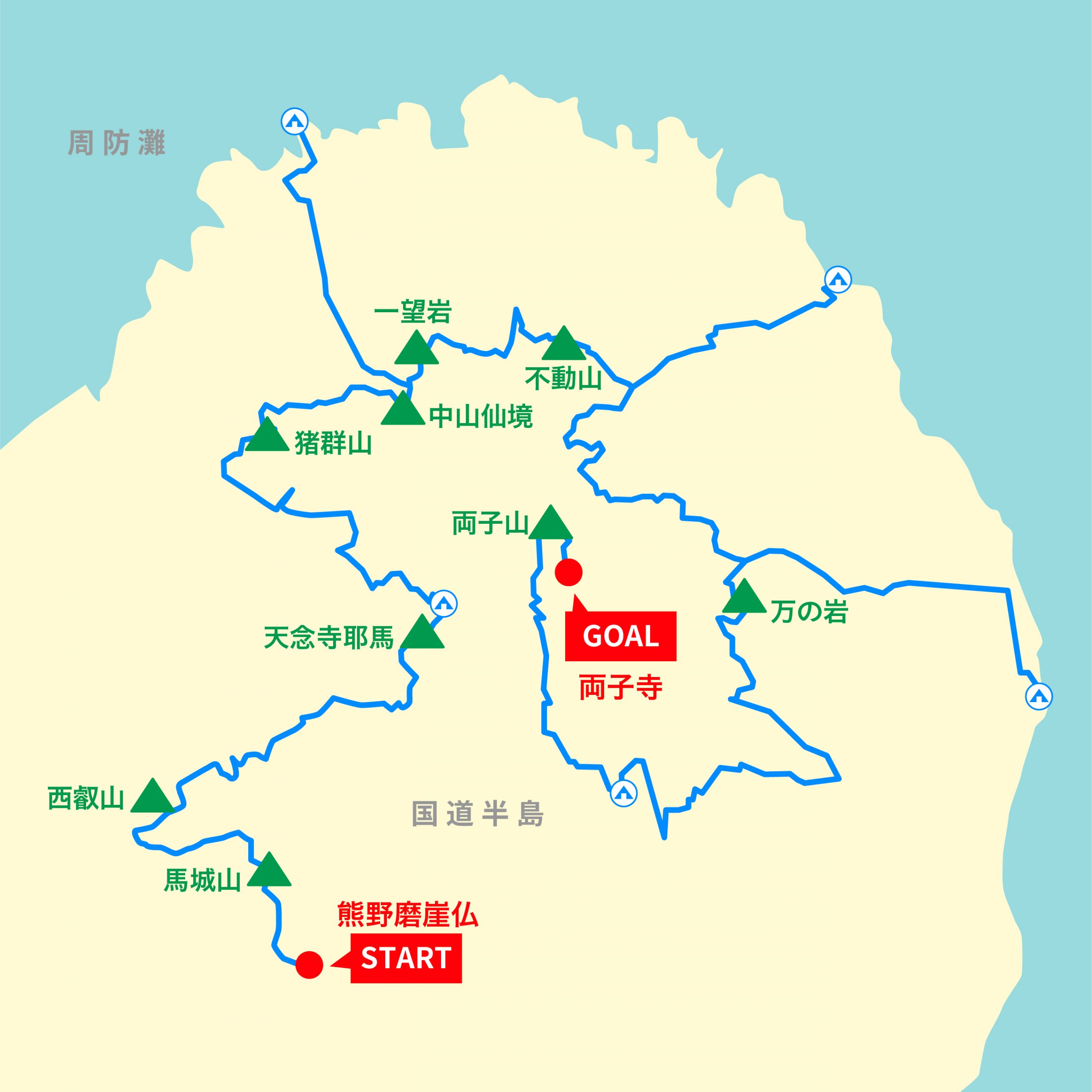

今回歩いたルート

豊後高田市にある熊野磨崖仏をスタートし、少しいびつだけど、なるとの渦を描くように国東半島の中央に位置する両子寺を目指すルート。途中、キャンプ場に向かうため、トレイルを離れて海に向かっている。

DAY1:修験道を歩く旅のはじまり

朝の7時30分、中山香駅という静かな駅前で佇んでいた。トレイルヘッドまで利用しよう考えていたタクシーの営業が8時からだったからだ。タクシーの営業時間を気にしてなかったな。ローカルの洗礼を浴びて、ひさしぶりの旅の雰囲気を思い出した。

今回歩く峯道ロングトレイルは、神仏習合の時代に修験者が歩いた修験道をベースにした135kmのロングトレイルだ。

ロードを歩いていて見えるのは、岩が突出した里山。国東半島は大部分が安山岩という岩石に覆われているため、里山なのに険しそうな山々を見ることができる。関東では見かけない風景にワクワクしかない。途中、畑仕事をしているおばあちゃんとご挨拶。私がこれから修験道を歩くことを話すと、驚いてこの辺りのことを教えてくれた。「家だったら色々持たせてあげられるのに、ごめんね」と言ってくれた優しいおばあちゃんの気持ちに感謝をして、また歩き始めた。

関東近郊にはない岩稜帯の里山を見ては、今からここを登るのかなとワクワクしながらロードを進む。

山から見えた美しい里の風景に感動しつつ、補給ポイントがないことも冷静に確認。

途中で立ち寄ったお寺の空気感が心地良く、時間を忘れて滞在してしまった。私が歩いているのは修験道なので、無数の神社や寺を通り過ぎる。すべての神社仏閣に入ることは時間的にも厳しかったが、入口の前でも手を合わせて日々の感謝と旅の無事を祈る。その静かな時間がとても穏やかで気持ちが良かった。

国宝に指定されている富貴寺。室内の気がとても心地良くて、時間がないのにゆっくりしてしまった。

宿泊地である並石ダムのキャンプ場には受付時間ギリギリの16時に到着。キャンプ場は私ひとり。夜になったら静かになるかと思いきや、暗くなってもクルマの出入りと人の気配がする。カップルの楽しそうな声を聞いて、昼間に会ったおばあちゃんが話してくれた、若かりし頃におじいちゃんと並石ダムまでドライブデートをしたエピソードを思い出す。あの会話にフラグが立っていたとは。ドラマみたいだなと感心しながらフラグ回収をして就寝。

快眠修行1日目

本日のテーマ:軽くて暖かいことに越したことはない

まずは、「これで暖かく眠れたら最高だな」と思えるような最も軽い装備で試してみることにした。夏場であれば保温着はActive Pulloverだけで十分だが、冬だとさすがにそうもいかない。そこで、最低限の装備にスリーピングシステムと兼用できる化繊のペデストリのプアブランケットターボを保温着兼寝袋のブーストとして加え、保温性を底上げすることにした。

使用したスリーピングシステム

【寝袋】シートゥサミット・スパーク sp1 (快適温度9℃)/351g

【ビビィ】ソル・エスケープライトビビィ/147g

【化繊ブランケット】ペデストリ・プアブランケットターボ/117g

【スリーピングパッド】山と道UL Pad 15+/113g

【スリーピングパッド】山と道Minimalist Pad for MINI/43g

使用した保温着

【ベースレイヤー】山と道DF Mesh Merino Long Sleeve/179g

【ミドルレイヤー】山と道Active Pullover/166g

【タイツ】山と道Light Alpha Tights/102g

【靴下】山と道Alpha Socks/34g

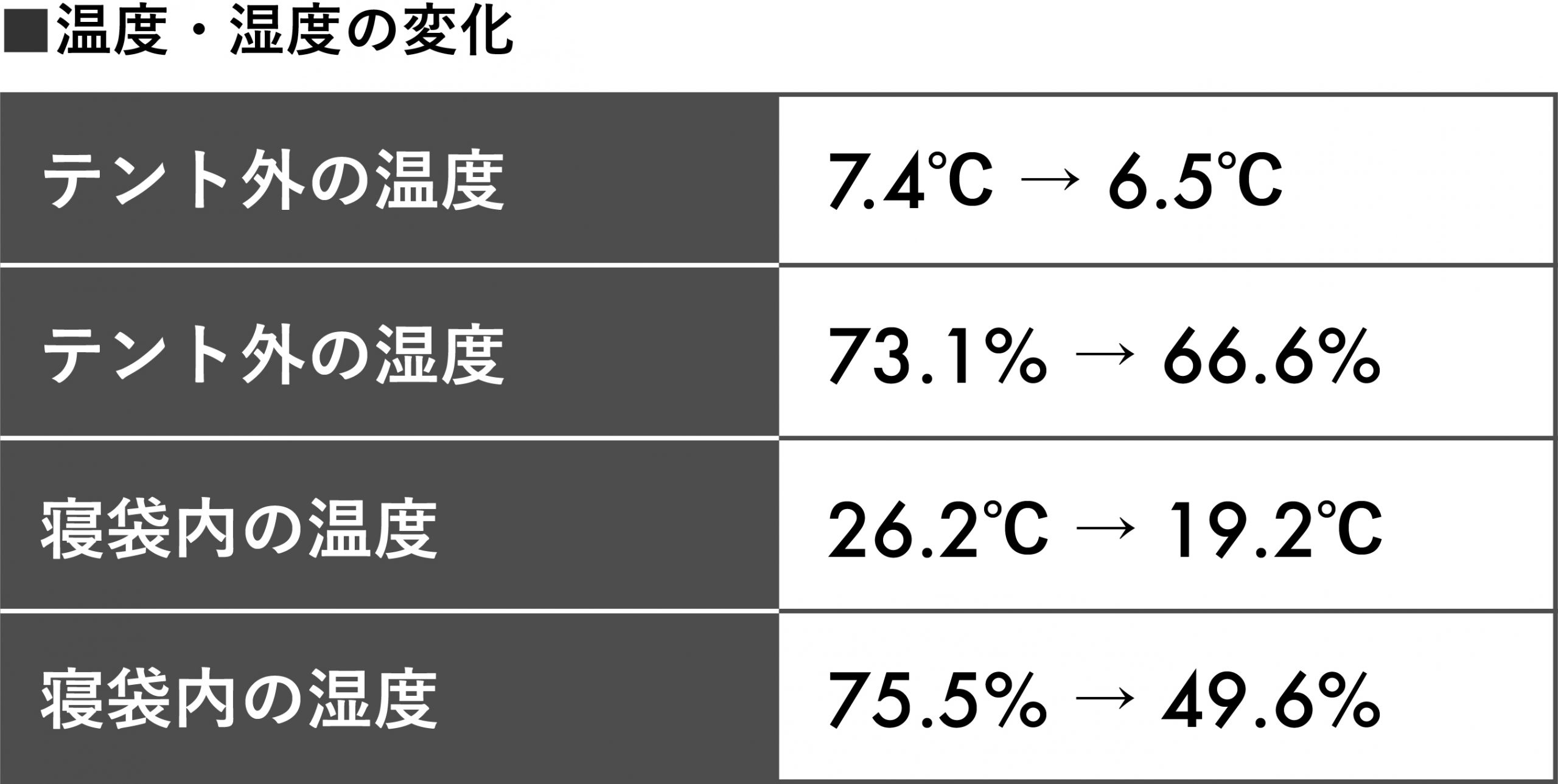

DAY1の睡眠成果 (気温:7.4℃ → 6.5℃で眠る)

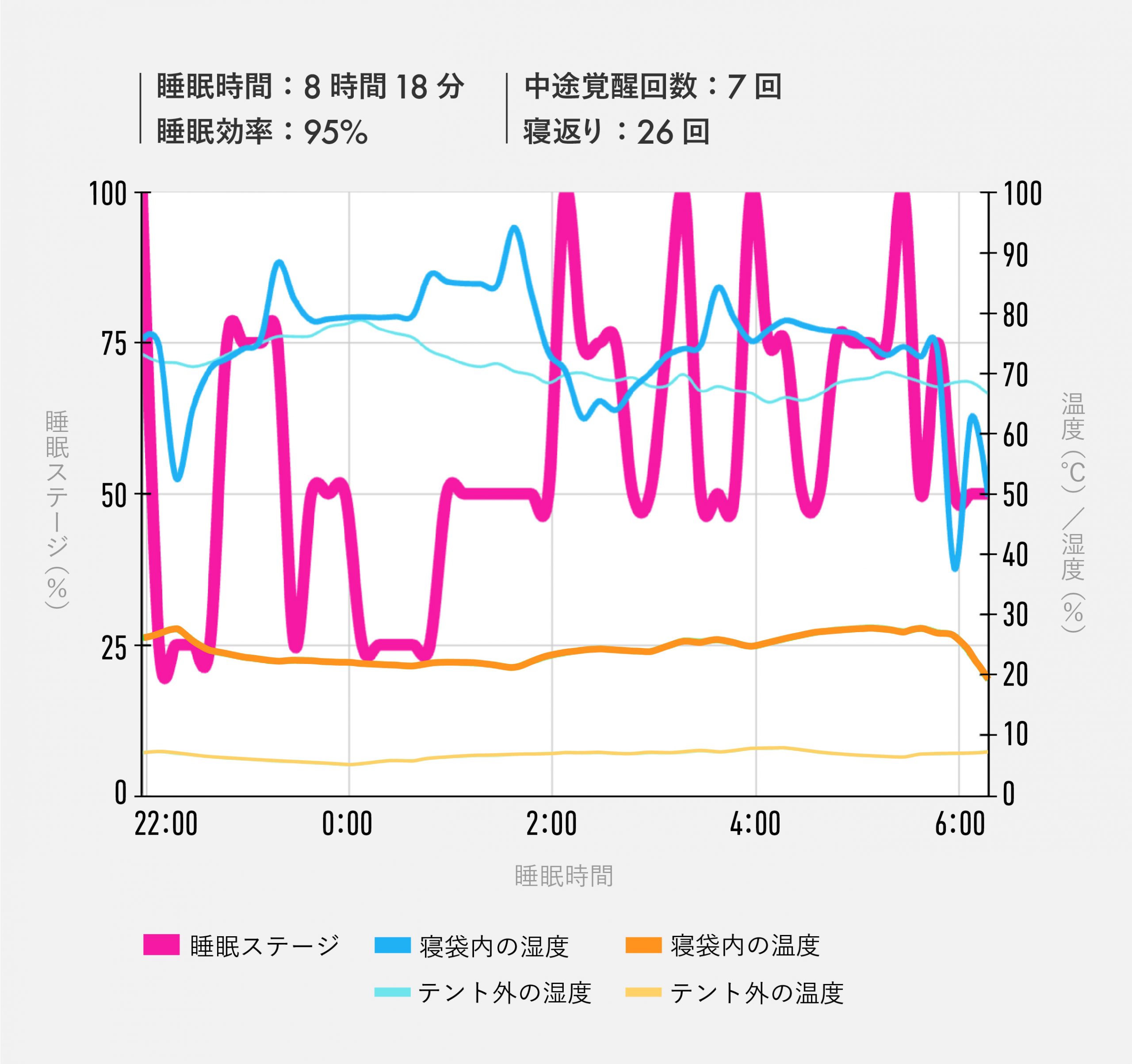

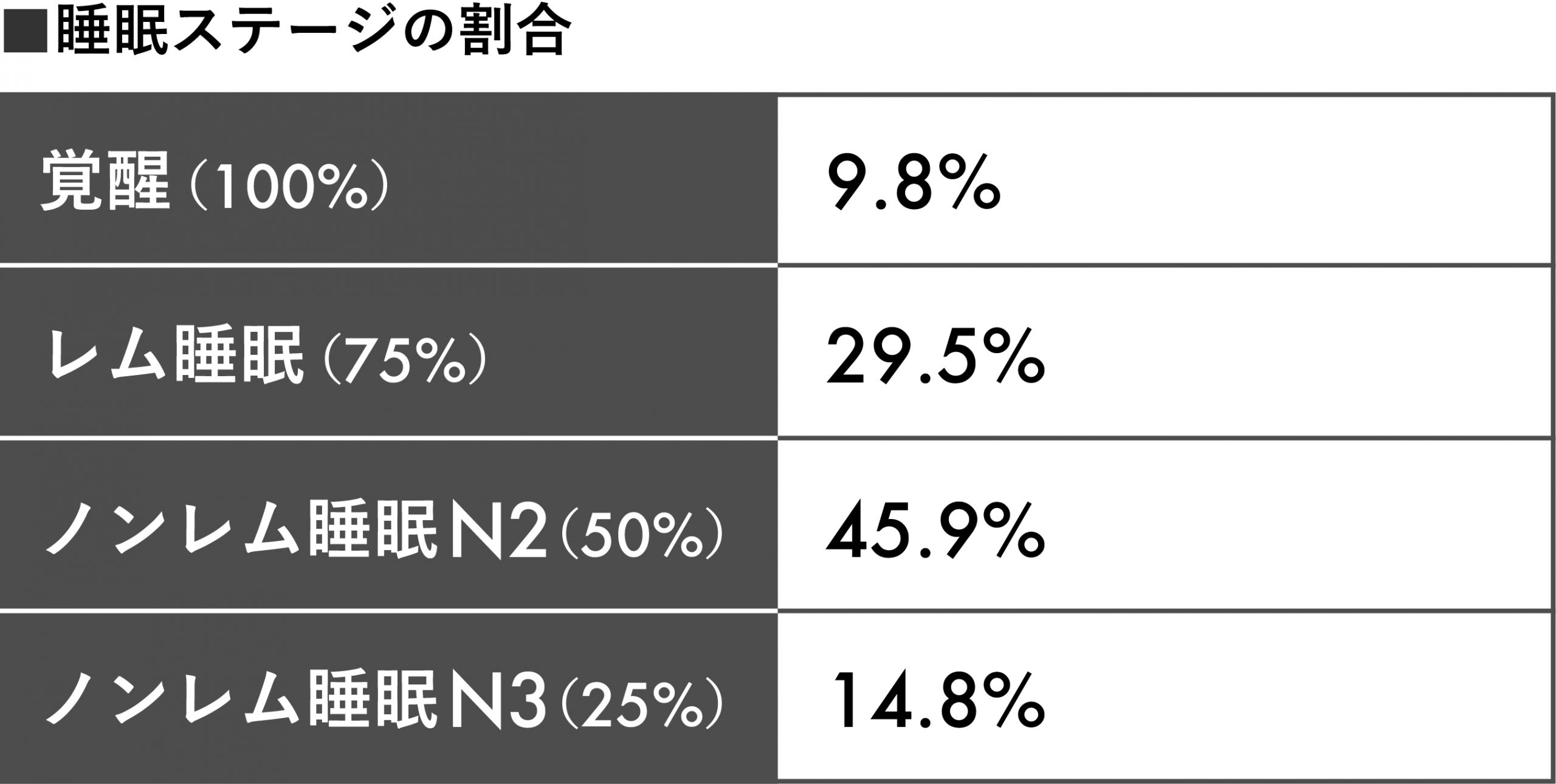

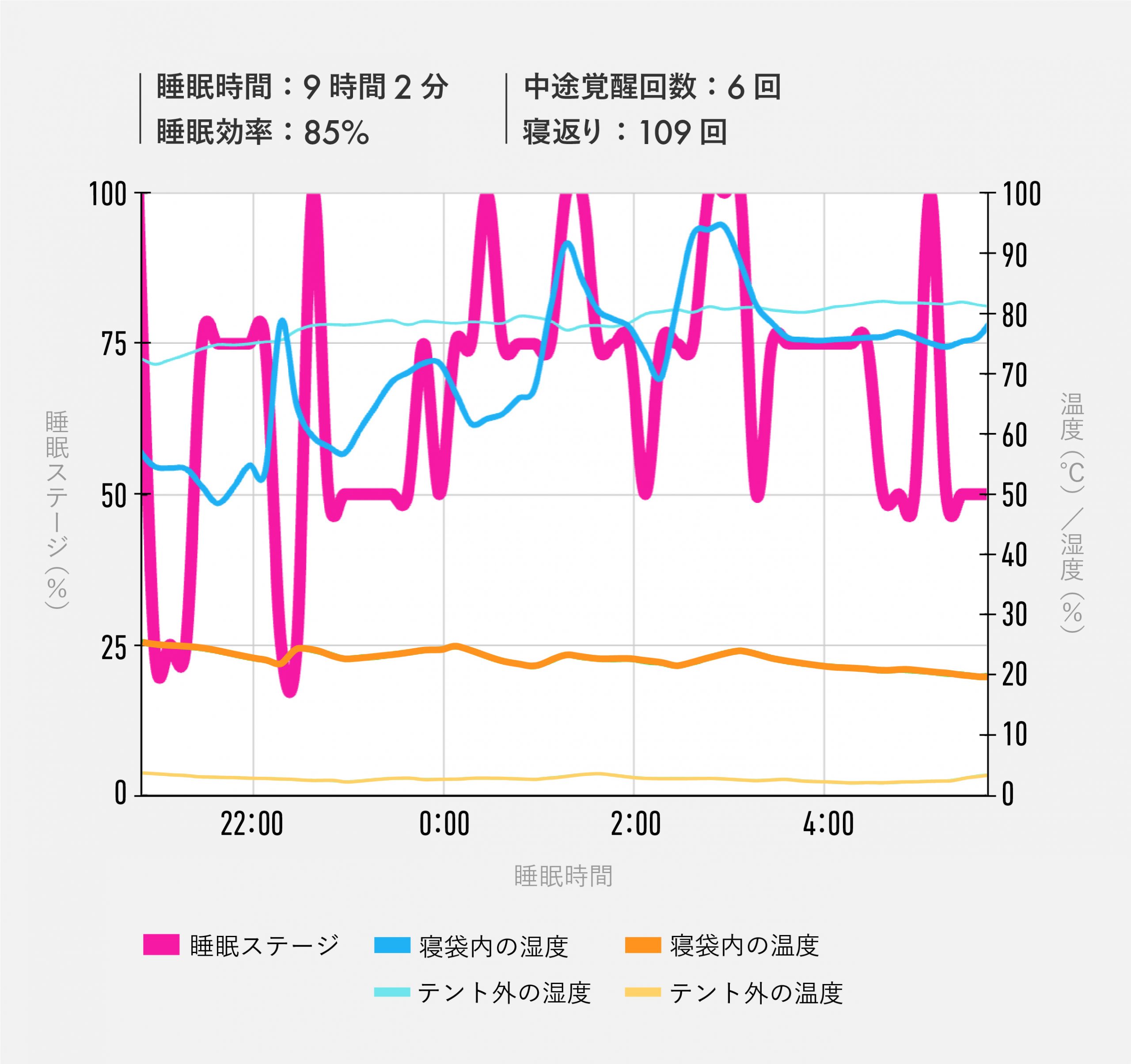

◼︎データからの所感

22:00に就寝し、6:00起床。22:00〜1:00頃まで「ノンレム睡眠N3(深い睡眠)」状態が多かったが、それにより体温が下がり、26℃あった寝袋内温度も22℃まで下がったことで2:00に一旦覚醒する。その後は「ノンレム睡眠N2」と「レム睡眠」と覚醒を繰り返したが、覚醒は寝袋内湿度が急変したタイミングと一致し、テント内湿度が80%以上になると「レム睡眠」や覚醒が増える傾向が見えた。

◼︎主観的な所感

初日はひさびさに30km近く歩いた疲労で、前半はしっかりと深い睡眠に入っていた。途中から寝袋の中で体に沿って縦長でかけていたプアブランケットターボが寝返りで体から落ちてしまい、寒さとズレてしまうイライラで何度か目が覚めてしまった。つるっとした生地が肌に気持ち良いが、それが仇になっている。イライラが頂点に達した4時頃に足元に敷いていたMinimalist Padを寝袋に入れて寝た。数分もしないうちに寝袋の中がぽかぽかと暖まり、その心地よさに気がつけば眠っていた。朝起きたらブランケットは下敷きになっていて、「このつるつるの生地がぁ!」と朝からまたイラついてしまった。でも、気に入っているので効果的な使い方を諦めずに考えてみよう。

◼︎改善に向けて

寝袋内の温度低下で覚醒してしまったので、この気温(7℃前後)で快適温度9℃のシートゥサミット・スパーク sp1 で寝るには、さらにスリーピングバッグライナーや保温着の追加が必要と感じた。また湿度が80%以上になっても覚醒や「レム睡眠」が多くなるので、湿度を上げない工夫を考える。また深い睡眠状態である「ノンレム睡眠N3」の時間を増やすため、睡眠前にリラックスできる環境を作りたい。

DAY2:不思議なストーンサークルとの遭遇

2日目は、並石ダムのキャンプ場を出発し、トレイルから外れて無明橋に寄り道した後、猪群山を経由してキャンプ場へ向かう。トレイルを歩いていると剱岳にあるような、しっかりとした太い鎖が垂れ下がった岩壁が急に前に出てきた。修験道っぽいトレイルに気持ちが高鳴る。「コレコレ! こういうのを待ってました!」 すぐにトレッキングポールをバックパックにしまって、壁に取り付いた。

歴史がいっぱい詰まってそうな道に感動もしたが、それと同じくらい歩きにくくて早く終わることを心底願った。

しばらく登った先にあったのは無明橋への分岐。今回初めて見かけた登山者は、無明橋をドローンで撮影していた若いふたり組だった。「右の方から登った方がラクですよ」とか、「こっちに下りた方が怖くない」とか色々教えてくれたふたりに「ありがとう! 登ってみまーす!」と伝えて、さっきよりも高度感のある岩壁を登り始めた。

実は高所は苦手で、怖さはアドレナリンでカバーをしている。ラクですよって教えてくれたルートも右側は切れ落ちている。下は見ないと脳内で繰り返しながら、「行ける行ける!」とテンションを上げていく。

登り切った反対側に無明橋が見えた。細長い石のブロックを繋ぎ合わせた石橋。この石のブロックを下から担ぎ上げてきたのだとしたら、かなり大変だったであろう。よく見ると、どこから見ても繋ぎ合わせている金具がない。もしかしてくっついてるだけ? 急に怖くなってきた。無明橋は邪な心を持って渡ると落ちてしまうとされているらしい。でも私にあるのは煩悩だけだから、きっと大丈夫。

無明橋はルートが危険なので、コースからは外されてる。里山なのに高度感があって緊張しまくった。1年中カッサカサの手のひらが汗でしっとりしていて、それに驚いた。

途中で日帰り温泉の前を通ってそそられたが、そのまま猪群山に向かった。猪が群れる山と名前が付けられたその山は冬の狩りの時期だったのか、至る所から銃の音がした。怖すぎてハイペースで登る。暑くなりすぎてActive Pulloverを脱ぎたいけど、ブルーのウェアを脱いでしまったら目立たないことを心配して、脱げずに汗だくになってしまった。

頂上から少し離れた場所にあるストーンサークルまで進む。かつては女人禁制だったこの場所は卑弥呼の墓だった説があるそうだ。ここだけにこんな大きな石があるのがとても不思議。中央にさしかかるとひとつの巨石にしめ縄がついていた。どうしても、アレにしか見えない。だから女人禁制だったのかもしれない。もしかしたら、自分の目が汚れているだけなのかもしれない。あまり見てはいけない。その場を離れることにした。

今日の宿泊地は、トレイルから約8km離れた海沿いのキャンプ場。向かう途中で少し疲れてしまったけれど、素敵な夕日が見れて、晴れやかな気持ちになれたから良しとしよう。

猪群山の山頂近くにあるストーンサークルの巨石。こんなに大きな石は周りを見渡す限り見当たらない。

毎日何回も神社仏閣を通り、その度に手を合わせる。神聖なはずの仁王像なのにコミカルな姿が面白くて力が抜けた。めっちゃかわいくて癒された。

快眠修行2日目

本日のテーマ:首という首とお腹を温めてみる

「首を温めると暖かい」と言うおばあちゃんの知恵が本当なのかが常々気になっていたので、検証してみた。1日目の保温着をベースにして、首を温めるためにLight Alpha Only Hoodを、手首を温めるためにAW Alpha Mittenを追加し、足首を温めるためにAlpha Socksをダウンソックスに変更した。それだけでは少し心許ないので、Alpha Haramakiで体のコアも温めることで、ちょうど良い暖かさで快適に眠れるのではないかと考えた。

使用したスリーピングシステム

※スリーピングシステムは1日目と同じ

【寝袋】シートゥサミット・スパーク sp1 (快適温度9℃)/351g

【ビビィ】ソル・エスケープライトビビィ/147g

【化繊ブランケット】ペデストリ・プアブランケットターボ/177g

【スリーピングパッド】山と道UL Pad 15+/113g

【スリーピングパッド】山と道Minimalist Pad for MINI/43g

使用した保温着

【ベースレイヤー】山と道DF Mesh Merino Long Sleeve/179g

【ミドルレイヤー】山と道Active Pullover/166g

【タイツ】山と道Light Alpha Tights/102g

【ダウンソックス】ハイランドデザインズ・ダウンソックス/110g

【腹巻】山と道Alpha Haramaki/52g

【フード】山と道Light Alpha Only Hood/51g

【手袋】山と道AW Alpha Mittens/84g

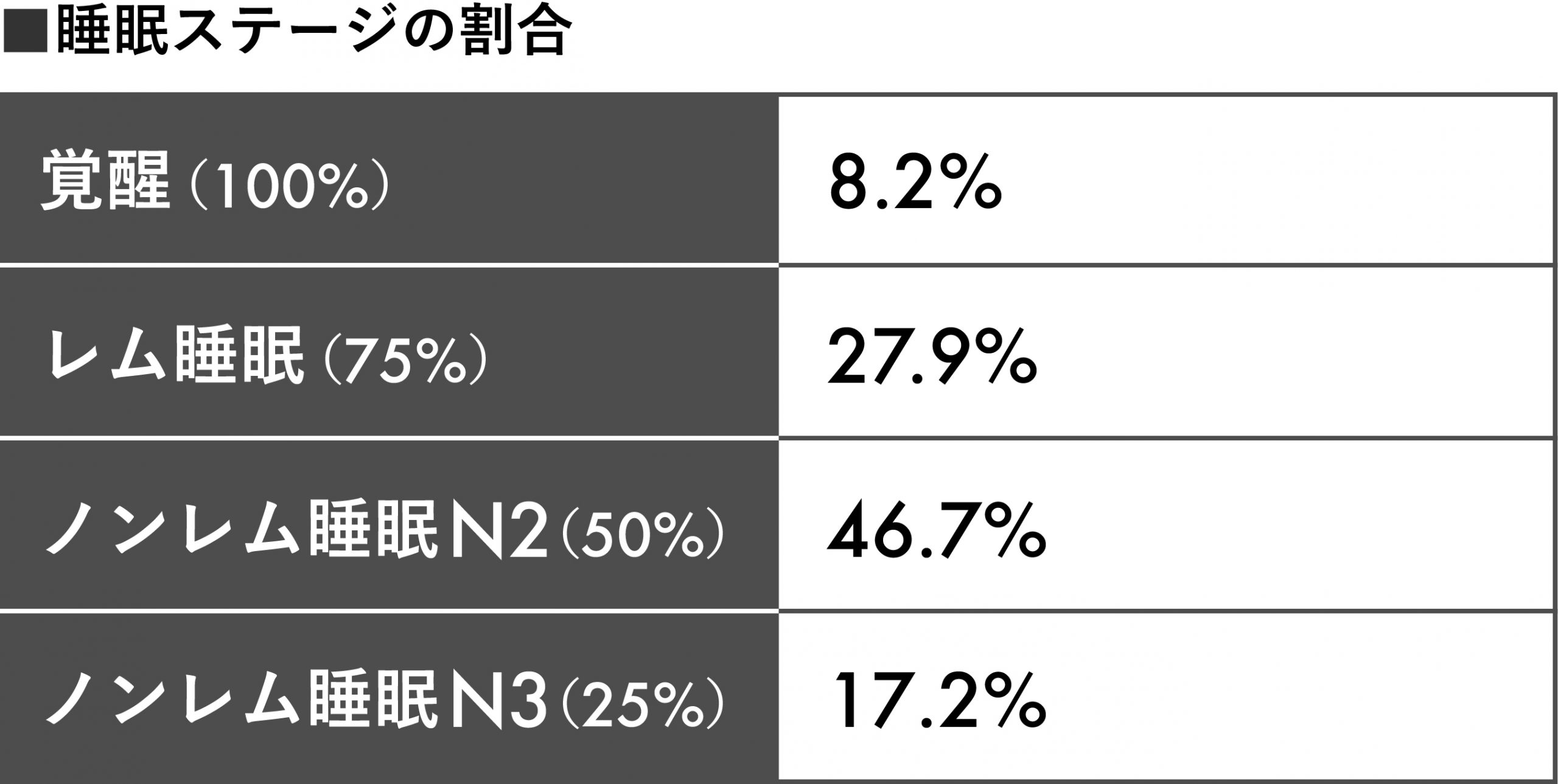

DAY2の睡眠成果(気温: 9.8℃ → 8.4℃で眠る)

◼︎データからの所感

20:30に就寝し、6:00起床。入眠後すぐに深い睡眠である「ノンレム睡眠N3」に入ったが、人の気配を感じて維持することができていない。その後も何度か「ノンレム睡眠N3」に入っているが短時間で終わっている。0:30から朝方にかけて何度も短時間の覚醒をしており、前日同様に寝袋内の湿度が80%以上になると「レム睡眠」と覚醒が増える傾向にあるようだ。反対に「ノンレム睡眠N3」は寝袋内温度が25℃前後の時に起こっており、体温が下がるタイミングで深い睡眠に入ることが分かる。

◼︎主観的な所感

おばあちゃんってすごい。本当に暖かかった。追加した装備のポーラテック・アルファ生地のふんわりした触り心地が気持ち良く、適度な抜け感で蒸れも感じなかった。ダウンソックスを履いた足先も、終始ちょうど良い暖かさだった。外気温も10℃近くと高めだったからか、保温着は少なかったものの冷えは感じなかった。寝返りの回数も減り快適に眠れて、朝も気持ちよく目覚めた。2日目にして最適解が出たんじゃない? と思えるほどの快眠だった。

昨日はズレ落ちまくってイラつかせてくれたブランケットは、今日は横長にして上半身だけを暖める方向に切り替えた。寝返りをしてもブランケットが行方不明になることがなく、上半身の暖かさをキープすることができた。下半身が寒くないか心配していたが、全く気にならなかった。

◼︎改善に向けて

「ノンレム睡眠N3」を維持するために、寝袋内湿度の80%以上の上昇を防ぐこと、寝袋内温度を25℃程度に保つことが必要。明日はプアボーイブランケットよりも保温性と通気性に優れたコアライナーを使用し、エスケープビビィよりもさらに透湿性の高いスリーピングバッグカバーへの変更も今後検討したい。また、覚醒の時間を減らすために体がリラックスした状態での入眠が必須。そのために、夕食の時間を調整したり温かい飲み物を飲んだりなど、睡眠前のルーティンを整えたい。

DAY3:大不動岩屋で絶景を独り占め

3日目は朝からサブルートの中山仙境に向かい、その後、メインルートに戻る工程。ふたつ目の無明橋が待っている。こちらも修験道らしい岩稜帯の道を進んでいく。至る所に鎖がついていて、手厚いな〜と思いつつも、事故がたびたび起こっている場所とも聞いていたので、予防策としてつけざるを得ないんだろうなとも感じた。

今日の無明橋は、昨日に比べると細くて少し長め。でも、片側にエスケープルートがあったので、そこまで高度感を感じない。ちょっと肩透かしをくらった感じになってしまった。もしかしたら、昨日の経験のおかげで高さへの耐性がついたのかもしれない。そんなことを思いつつ中山仙境を下りてきた。

ふたつ目の無明橋。昨日よりも幅が細くて長めだったけど、昨日の方が高度感があり怖かったので、拍子抜けしてしまった。でも、たびたび事故のニュースに出るところなので、油断は禁物。

2組目の登山者に出会えたのは、この辺りでも有名な大不動岩屋だった。先週登った時に国東半島の山々の景色が素敵で気に入ったので、今週も別のルートから登ってきたんだそう。しばらく景色を見ながら休憩。いつもはあまり休憩をしないけど、こんな良い景色を独り占めする機会もなかなかないので、今日は特別。

峯道ロングトレイルでは人気の場所と聞いていた大不動岩屋。最高の景色だし土曜日なのに、ハイキングでお会いしたのはここでのひとりだけ。もったいない!

お目当てのひとつだった国東半島を見渡しているゴームリーさん(2014年の国後半島芸術祭の際に制作されたアントニー・ゴームリーの作品《ANOTHER TIME XX》作家本人の身体をかたどった鉄製の像)にも、ちゃんと会えた! 紅葉の山々から海まで見渡せる素敵なところに立っていた。

今日もトレイルから7kmほど離れた海の近くのキャンプ場まで歩く。あらかじめ伝えていた時間より遅くなると連絡をした。「今どこ?」そう聞く管理人のおじいちゃんにトレイル近くのお寺を伝えると、「じゃあ20分はかからないね。」と言うので、「いや、歩きなので1時間半くらいです。」そう伝えたら、めっちゃ驚いて何度も聞き返された。

そりゃそうだよなぁと思いながら歩き始める。しばらくすると、前から来たクルマが急に速度を落とした。運転席のおじいちゃんが私をガン見している。これはもしかして…そう思っていたら、「乗りなー!」と言ってクルマから出てきた。キャンプ場を管理しているおじいちゃんが心配して迎えにきてくれた。「ありがとうございます!」と何度もお礼を言ってクルマに乗り込んだ。くぅ、あったかい車内最高!

快眠修行3日目

本日のテーマ:ダウンは最強の保温着なのか?

最初の2日間は軽さを優先させたが、3日目は暖かさを重視することにした。ジャケット・パンツ・ソックスをすべて暖かさの象徴であるダウンに統一し、寝袋内の温度維持を目指した。そのため、これまで使用していた化繊の保温着Active PulloverとLight Alpha Tightsを、ダウンの保温着であるノットバッドダウンフーディとスペリオダウンパンツに切り替えることにした。インナーシュラフは全身の保温力を高めるために、プアブランケットターボからコアライナーへと変更した。

使用したスリーピングシステム

【寝袋】シートゥサミット・スパーク sp1 (快適温度9℃)/351g

【ビビィ】ソル・エスケープライトビビィ/147g

【インナーシュラフ】OMMコアライナー/172g

【スリーピングパッド】山と道UL Pad 15+/113g

【スリーピングパッド】山と道Minimalist Pad for MINI/43g

使用した保温着

【ベースレイヤー】山と道DF Mesh Merino Long Sleeve/179g

【ダウンジャケット】トレイルバム・ノットバッドダウンフーディ/286g

【ダウンパンツ】モンベル・スペリオダウンパンツ/212g

【ダウンソックス】ハイランドデザインズ・ダウンソックス/110g

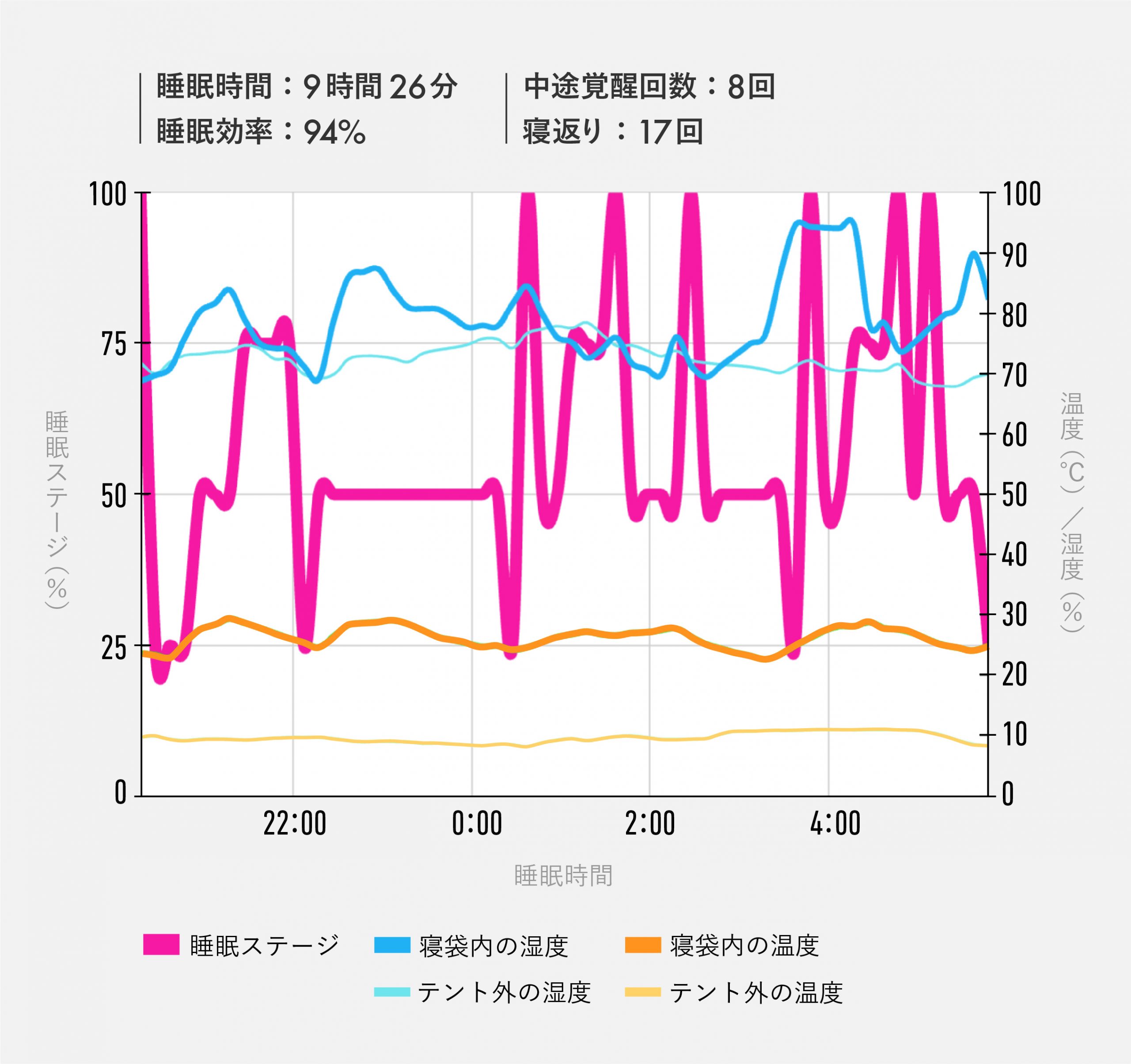

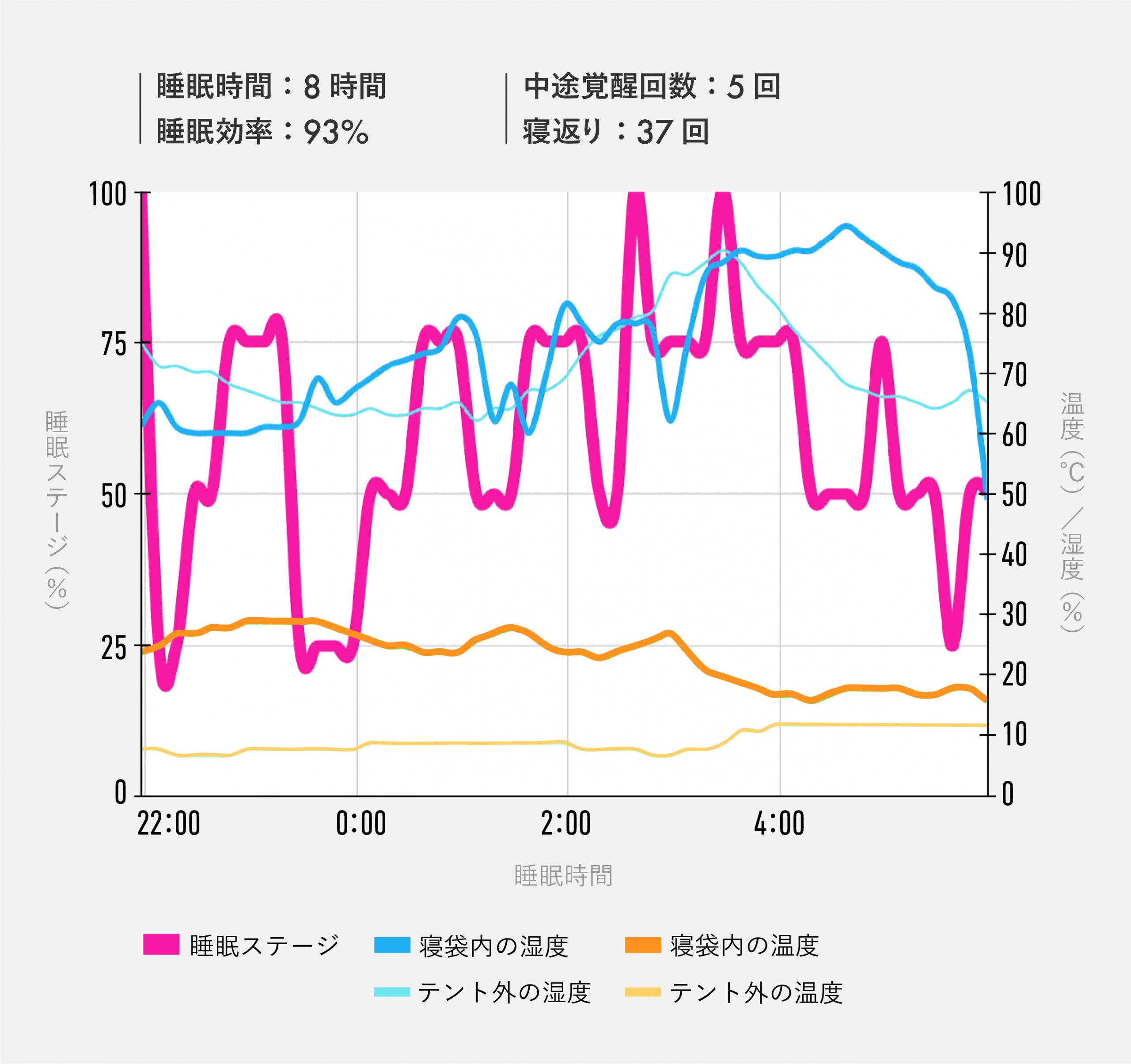

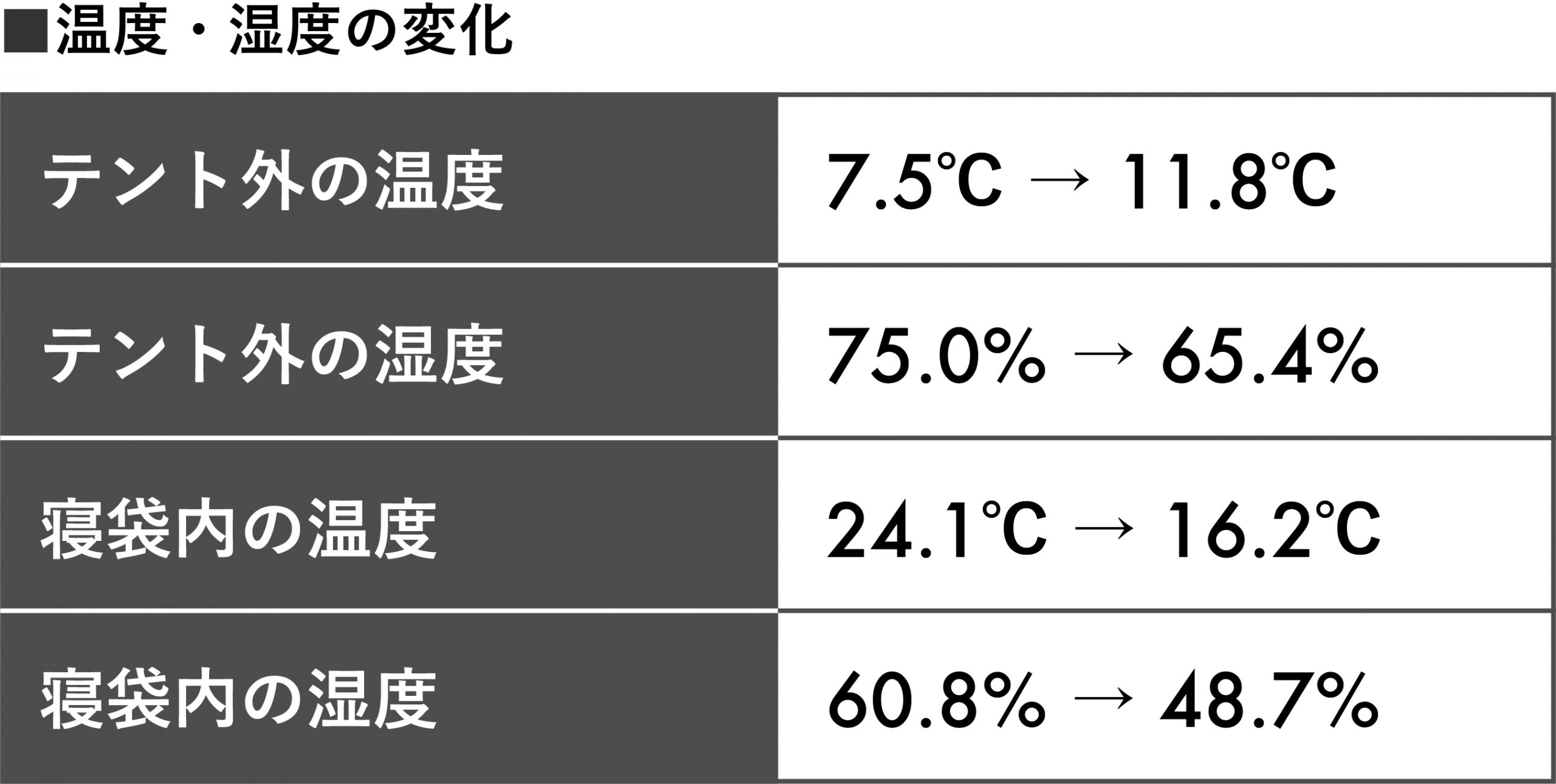

DAY3の睡眠成果(気温: 7.5℃ → 8.4℃で眠る)

◼︎データからの所感

22:00に就寝し、6:00起床。3日目も入眠後すぐに深い睡眠である「ノンレム睡眠N3」に入っているが、短時間で「レム睡眠」に戻っている。23:30にもう一度「ノンレム睡眠N3」に入るがトータルで1時間と短い。全身ダウンを着用したことにより、前半は寝袋内温度が28℃前後と高かったため深い睡眠を維持できなかったのかもしれない。強い風が原因で2:30以降に2度覚醒している。目が覚めた時に場所を移動したため、3:00以降は雨風の影響が減って覚醒はなくなったが、外気温が上がったためテント内の温度が上昇。汗でダウンが潰れて寝袋内温度が20℃を下回ったこと、反対に寝袋内湿度が92%まで上がったことが原因で「ノンレム睡眠N3」があまり取れなかった。

◼︎主観的な所感

この日は夜から雨が降り始め、風も次第に強くなっていった。睡眠前半からレム睡眠が多く、風が気になって深い睡眠に十分入れなかった。3時ごろに突風でテントごと倒れそうになったため、雨風を避けられる場所に変えた。移動したことで気持ち的に安心したのか、その後は気持ちよく眠れた。グラフでもはっきりと分かる通り、3時以降に外気温が上がったのにダウンを着続けたことで全身に汗をかいてしまい、ダウンの保温力が落ちて寝袋内の温度が下がったため湿度が高くなっている。記憶はないが、寝返りの回数も増えている。特にダウンソックスがぐっしゃりしていた。足汗がこんなに出るタイプだったとは…。

この日から寝袋の内側にOMMのコアライナーを加えたが、サイドスリーパーで寝返り族の私にとって、ピッタリフィットするコアライナーはずれる心配がないのが良かった。ダウンパンツとダウンシューズの上に着用したが、ダウンが潰れているようにも思えなかった。ただ、この日は暖かすぎたので不要だったと思う。

◼︎改善に向けて

寝袋内湿度の80%以上の上昇を防ぐために、テントの換気を増やすなどして湿度を外に逃がす工夫をする。面倒くさがりな私は、暑くても寒くても寝袋から出たくなくて、ついそのまま眠ろうとしてしまいがち。それでも、もっと快適に眠れる時間を増やすために、一度起きても保温着を調整すべきだと感じた。睡眠後半は「レム睡眠」と「ノンレム睡眠N2」のサイクルが安定すると快適な目覚めにつながるため、「ノンレム睡眠N2」の質や長さを保つには、日中に体を疲れさせすぎないことが重要。そこで、活動量を調整しながら、無理のない歩き方を意識してみる。

DAY4:深まる動物の気配

夜中の風雨には負けたが、寝起きはそんなに悪くなかった。場所を移動して正解だったな。自分の決断に満足して、晴れていれば最高に気持ちの良い海沿いのキャンプ場を出発した。

4日目は、キャンプ場からトレイルに復帰して里山を繋ぎ歩いて行入ダムを目指す。最初に訪れた文殊仙寺は「三人寄れば文殊の知恵」ということわざの発祥地であるお寺だ。正直、それよりもお寺の境内に貼ってあるジビエカレーのポスターが気になって仕方ない。あと1時間待てば食べられる。でも、待って食べたら2時間くらいかかるよなぁ。泣く泣くカレーは諦めて、先に進むことにした。

歩いていると毎日必ず通るため池。土地柄、水源の確保に困っていた昔の人々が、生活のためにため池を作ったそうです。

しばらくロードを進んで山に入る場所を探していた。里に出るとルートが分かりにくいところが多いので、地図アプリを確認しながら行ったり来たりしていた。どうもこの先がルートっぽいんだけど…と奥の方をじっと見てみたら、峯道ロングトレイルの道標があった。どうみても人が入ってる気配がない。でも、道標があるなら行くかと入山。

山中には必ずトレイルを示すテープやリボンがあるはずなのにキョロキョロしても見つからないので、地図アプリを頼りに進む。道も荒れていてなんかおかしい。そう思って、紙の地図を出したら、最新の地図ではルートが変わっていて、ここは昔のルートだった。戻るのも面倒だったので、しばらく藪漕ぎをして進むことにした。

全く気付けなかったルート。橋の奥に峯道ロングトレイルの道標が微かに見える。これじゃ分かるわけないと思ったが、このルートは昔のもので、現在は別のルートに変更されていた。

この峯道ロングトレイルは丸い国東半島をなるとの渦のように周りながら、最後に真ん中にある両子寺に向かうルートになっている。両子山から放射状に尾根が伸びていて、その尾根の途中を横切るように歩いては、里に出るを繰り返しながら進んでいた。山に入るたびに鹿に遭遇して警戒をされていた。最初こそびっくりしていたけれど、だんだん慣れてきていた。むしろ人に会うことがほどんどないので、生き物の気配を感じるだけでもホッとしている自分に驚く。でも、それは明るい時間に遭遇するからだったことを、夜に知ることになった。

山の中はとにかく静か。日曜日なのに誰にも会わず。猪には相変わらず怯えていたけど、鹿の警戒にはだいぶ慣れてきた。

快眠修行4日目

本日のテーマ:睡眠の最適解に近付ける

この3日間での気づきを改めて整理してみる。

以上を踏まえて、4日目は明日の最終日に向けての仮想本番として睡眠環境を整える。寒波が入ってきて気温が下がることが予想されたので、寒さに弱い上半身を暖かくして、寒さに強い下半身は寒さを感じない程度に温める。これにより、発汗量を抑えて湿度が上がらないようにすることで、ダウンの保温力をキープできればと考えた。3日目の装備にActive Pulloverを加えて上半身の暖かさを追加し、下半身はダウンパンツ・ダウンソックスからLight Alpha TightsとAlpha Socksに変更することで、温めすぎないないようにした。

使用したスリーピングシステム

【寝袋】シートゥサミット・スパーク sp1 (快適温度9℃)/351g

【ビビィ】ソル・エスケープライトビビィ/147g

【インナーシュラフ】OMMコアライナー/172g

【スリーピングパッド】山と道UL Pad 15+/113g

【スリーピングパッド】山と道Minimalist Pad for MINI/43g

使用した保温着

【ベースレイヤー】山と道DF Mesh Merino Long Sleeve/179g

【ミドルレイヤー】山と道Active Pullover/166g

【ダウンジャケット】トレイルバム・ノットバッドダウンフーディ/286g

【タイツ】山と道Light Alpha Tights/102g

【靴下】山と道Alpha Socks/34g

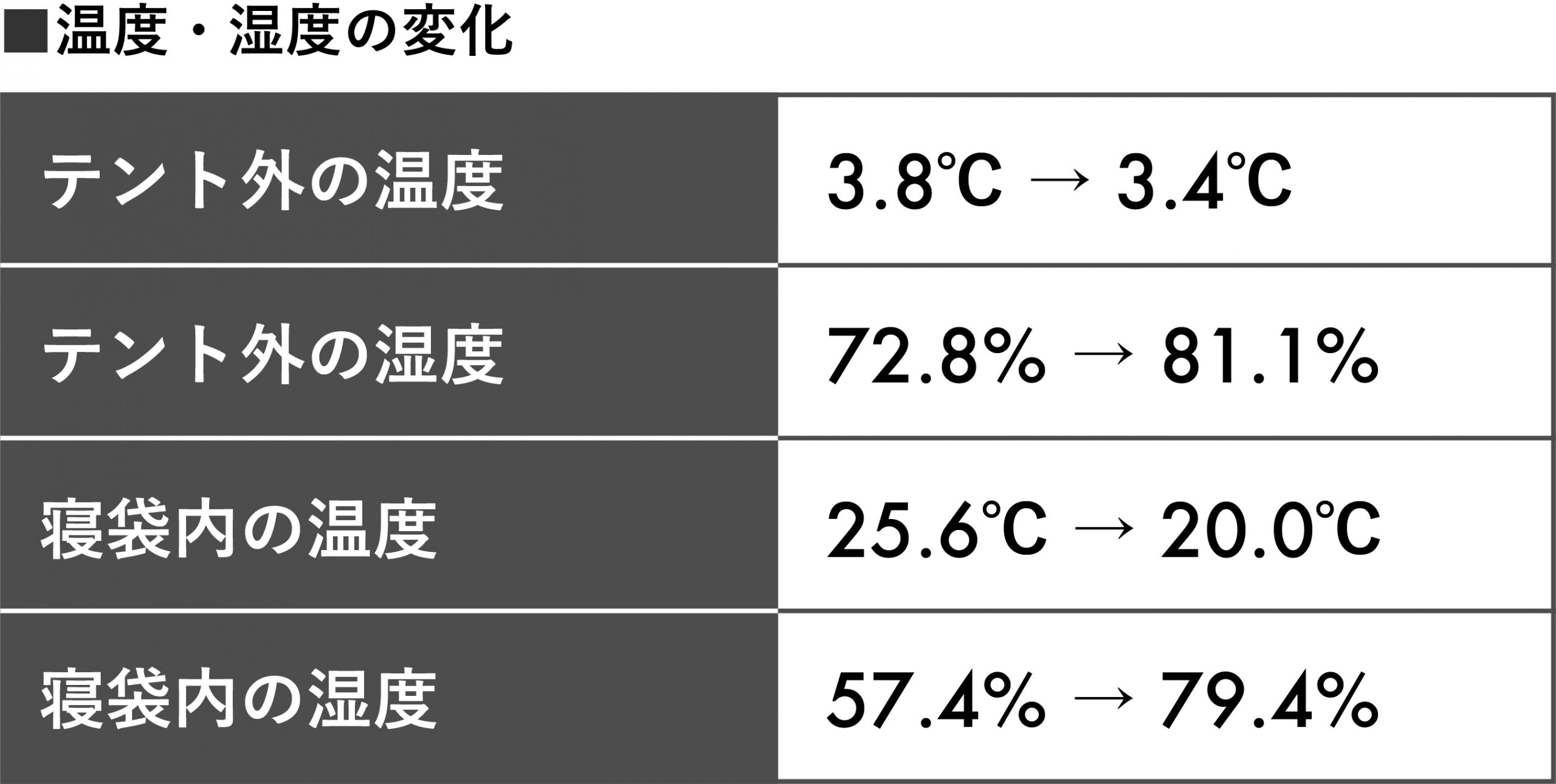

DAY4の睡眠成果(気温: 3.8℃ → 3.4℃で眠る)

◼︎データからの所感

21:00に就寝し、6:00起床。疲労により入眠から30分は「ノンレム睡眠N3」に入れたが、動物の気配が気になり22:30以降は「ノンレム睡眠N3」を取れていない。前半は動物の気配によって、後半は動物よけにつけたラジオによって何度か覚醒が起こっている。寝袋内温度は20〜25℃をキープしているが、寝袋内湿度が80〜90%ほどに上がるタイミングで覚醒しているため、湿度の上昇を抑える必要がある。

◼︎主観的な所感

日頃から夫の猛烈ないびきの中で寝ていることもあり、環境音への対応力は高いと自負していたが、気配は別物だった。暗くなると山からバキバキっという枝が折れる音と共におそらく鹿と猪が下りてきて、テントの周りにいる気配を感じた。見えないほど怖いものはない。近づく気配にライトの明かりを照らし、YouTubeで獣が嫌がる音を最大音量で流して応戦。気配を感じなくなったタイミングで就寝。ちょっとした深い睡眠の後に再び気配を感じて起きる。同じことをするが、今度は気配が消えない。

こんな時に限って誰も来ない。色々と調べたら低めの声や音、ライトの明かりが効果的らしい。電池の消費が怖かったが、ヘッドライトをつけっぱなしにして、ラジオを流しながら寝た。目覚めは最悪だった。

気になって寝返りが増えてしまったことで、寝袋が動いてしまい、ダウン量の少ない背中側が側面に移動する→横向きで寝ている背中が寒くなる→寝返る→寝袋がズレる負のスパイラルに陥って、さらにストレスで深く眠れない状態になってしまったと思う。

気温が下がって、寝袋内の温度も下がったが、寝袋と保温着のダウンもロフトが減らなかったので、寒すぎるとは感じなかった。外気温2〜3.8℃に対応するスリーピングシステムとしては良い組み合わせだった。

◼︎改善に向けて

引き続き寝袋内湿度の80%以上の上昇を抑えるためにテントの換気をこまめにする必要がある。環境音が睡眠を妨げているので、耳栓の導入を検討する。

DAY5:山と里を繋いで歩みを進める

5時45分に起床。眠い。まだ外も暗いし、もうちょっと寝ちゃおうかな。そう考えている間に目が覚めてきてしまった。疲れが全く取れていない体を起こす。心配していたヘッドライトの灯りはまだついていた。よかった。今夜も使えそうだ。ひと晩中喋り続けてくれたラジオにも感謝。

5日目は行入ダムを出発して、里山と街を繰り返し進みながら梅園の里キャンプ場を目指す。国東半島の宇佐地域は世界農業遺産に「クヌギ林とため池がつなぐ国東半島・宇佐の農業水産循環」として登録されている。実際に毎日のように山・ため池・里山を通りすぎると、椎茸の原木であるクヌギを利用したほだ場が多く点在していた。時期的に椎茸のシーズンではなかったので、実際に椎茸が付いている木は1回しか見れなかったけど、どうしても気になってしまって、通り過ぎる度に探している自分がいた。

DAY4のため池と併せて紹介したいのが、このほだ木。この辺りはクヌギ林が多くあり、ため池と共に国東半島の農業を支えている。

山から下りて里を歩き、静かなお寺の前で休憩をさせてもらった。今日のルート上に商店があると、何年も前に他の人が歩いた記録に書かれていたので、少し楽しみにしていたけど、残念ながらそのお店はもう営業をしていなかった。この5日間で開いているお店は1日目のお土産屋さんだけだった。行く前から補給が難しいと分かっていたので、日数分の食料を持ってきていて本当に良かった。だんだん軽くなってきているバックパックを背負う度に、もう少しで終わっちゃうんだなって実感が湧いてきた。

里に出てもとても静かで、田んぼと畑ののどかな景色のなかを進んでいく。民家に近づくと番犬に吠えられてしまうので、なるべく気配を消して進むようにしていたが、完全にバレていた。今思えば、彼らには余計に怪しく見えていたのかもしれない。

静かな神社仏閣で休憩。

今日の宿泊地は、トレイル上にある梅園の里キャンプ場。ホテルが併設されていて日帰り入浴ができるので、5日ぶりにお風呂に入れる。夏に比べれば汗の気持ち悪さは少ないけど、頭がかゆくなってきた気もしてたから嬉しい。毎日お風呂に入れるって本当にありがたい。考え始めたら、頭の中がそればっかりになってしまった。はやく温まって、ビールが飲みたい。

快眠修行5日目

本日のテーマ:軽くて暖かくて朝までぐっすり

前日に続き、寒波で気温が下がる予報だった最終日の夜。18時の時点で3℃を下回っていて、今夜は氷点下ほぼ確定となった。キャンプ場の立地がすり鉢のいちばん下のような窪地にあったことで、冷気が入って気温が下がり、なおかつ湿度も高い状況。シナシナになっていた快適温度9℃の寝袋が全然回復せずに、絶対に暖かくならない状態になっていた。最終日に成果を適した条件で検証できないのは悔しいが、目標のひとつである「暖かくて朝までぐっすり」を目指し、フル装備で寝ることにした。

使用したスリーピングシステム

【寝袋】シートゥーサミット・スパーク sp1/351g

【ビビィ】ソル・エスケープライトビビィ/147g

【化繊ブランケット】ペデストリ・プアブランケットターボ/177g

【インナーシュラフ】OMMコアライナー/172g

【スリーピングパッド】山と道UL Pad 15+/113g

【スリーピングパッド】山と道Minimalist Pad for MINI/43g

使用した保温着

【ベースレイヤー】山と道DF Mesh Merino Long Sleeve/179g

【ミドルレイヤー】山と道Active Pullover/166g

【ダウンジャケット】トレイルバム・ノットバッドダウンフーディ/286g

【タイツ】山と道Light Alpha Tights/102g

【ダウンパンツ】モンベル・スペリオダウンパンツ/212g

【靴下】山と道Alpha Socks/34g

【ダウンソックス】ハイランドデザインズ・ダウンソックス/110g

【腹巻】山と道Alpha Haramaki/52g

【フード】山と道Light Alpha Only Hood/51g

【手袋】山と道AW Alpha Mitten(試作品)/84g

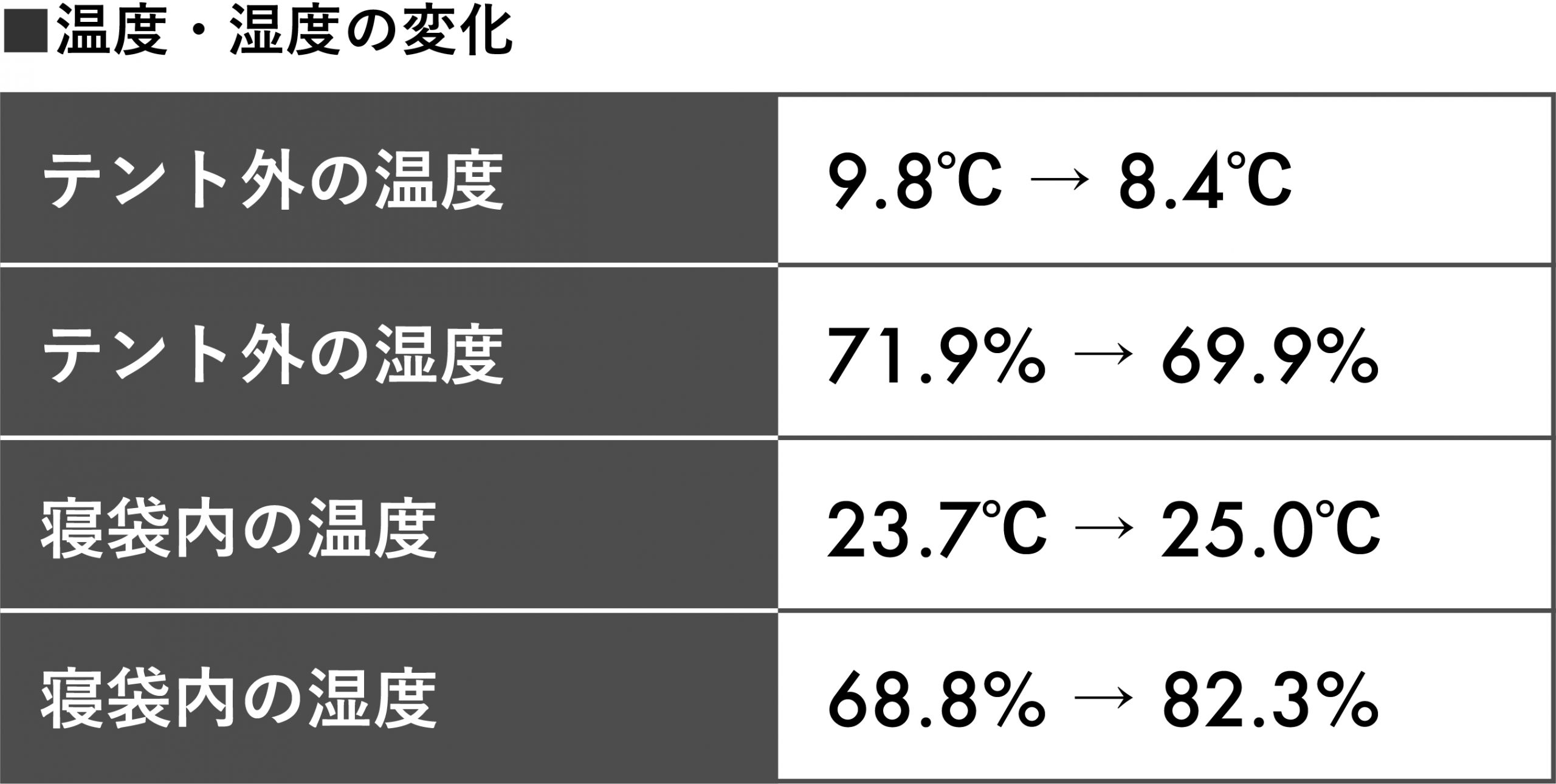

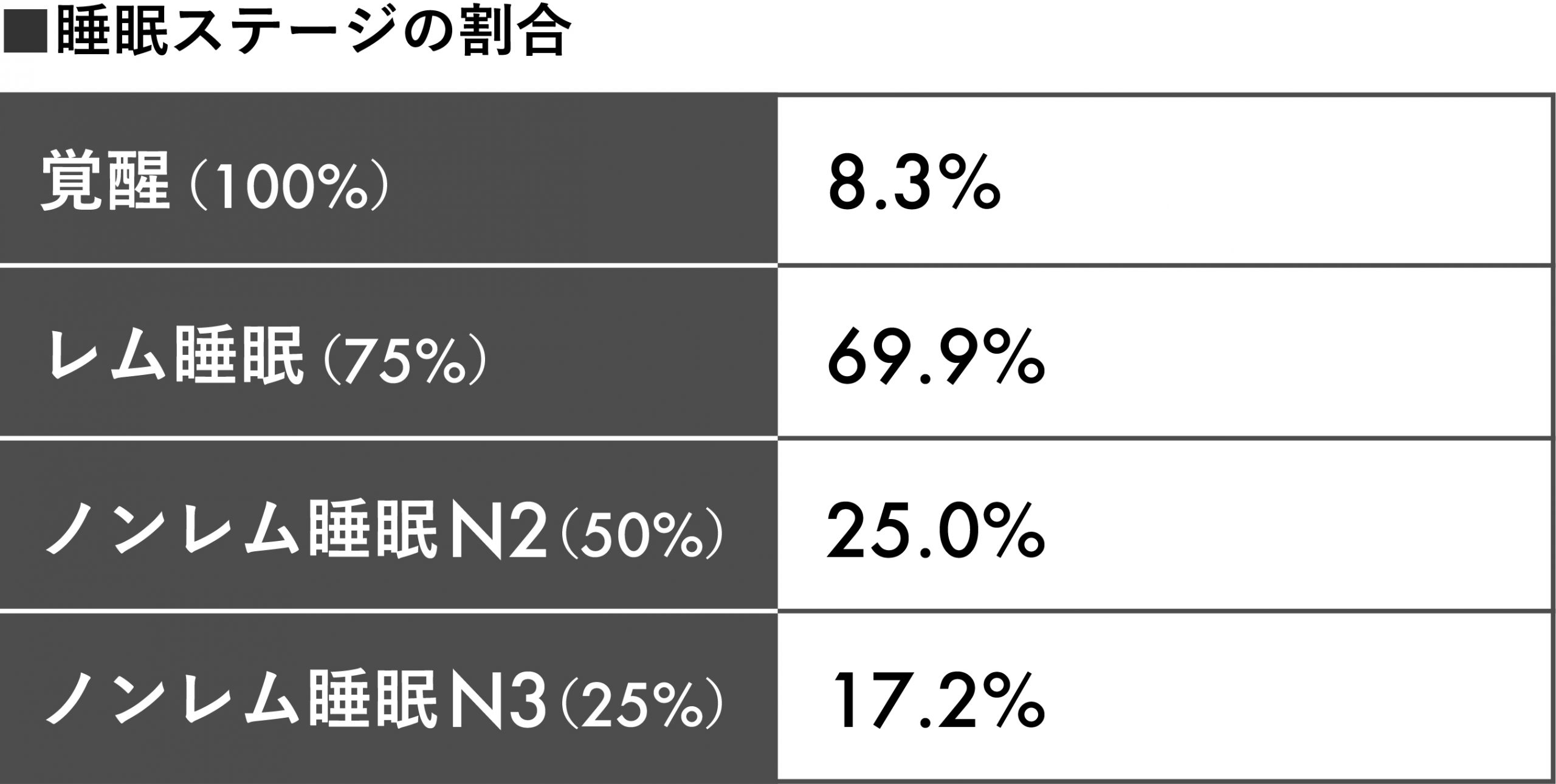

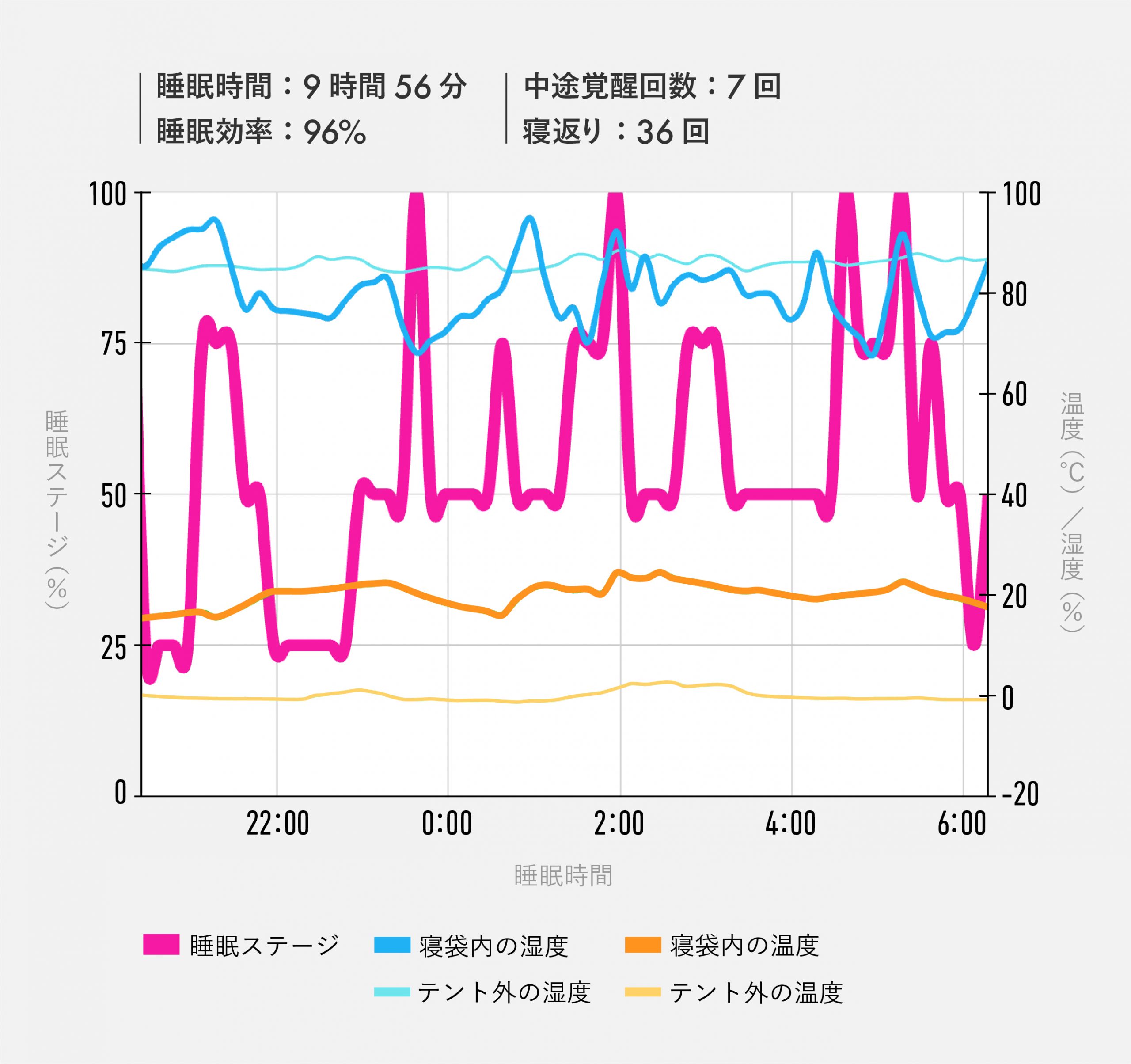

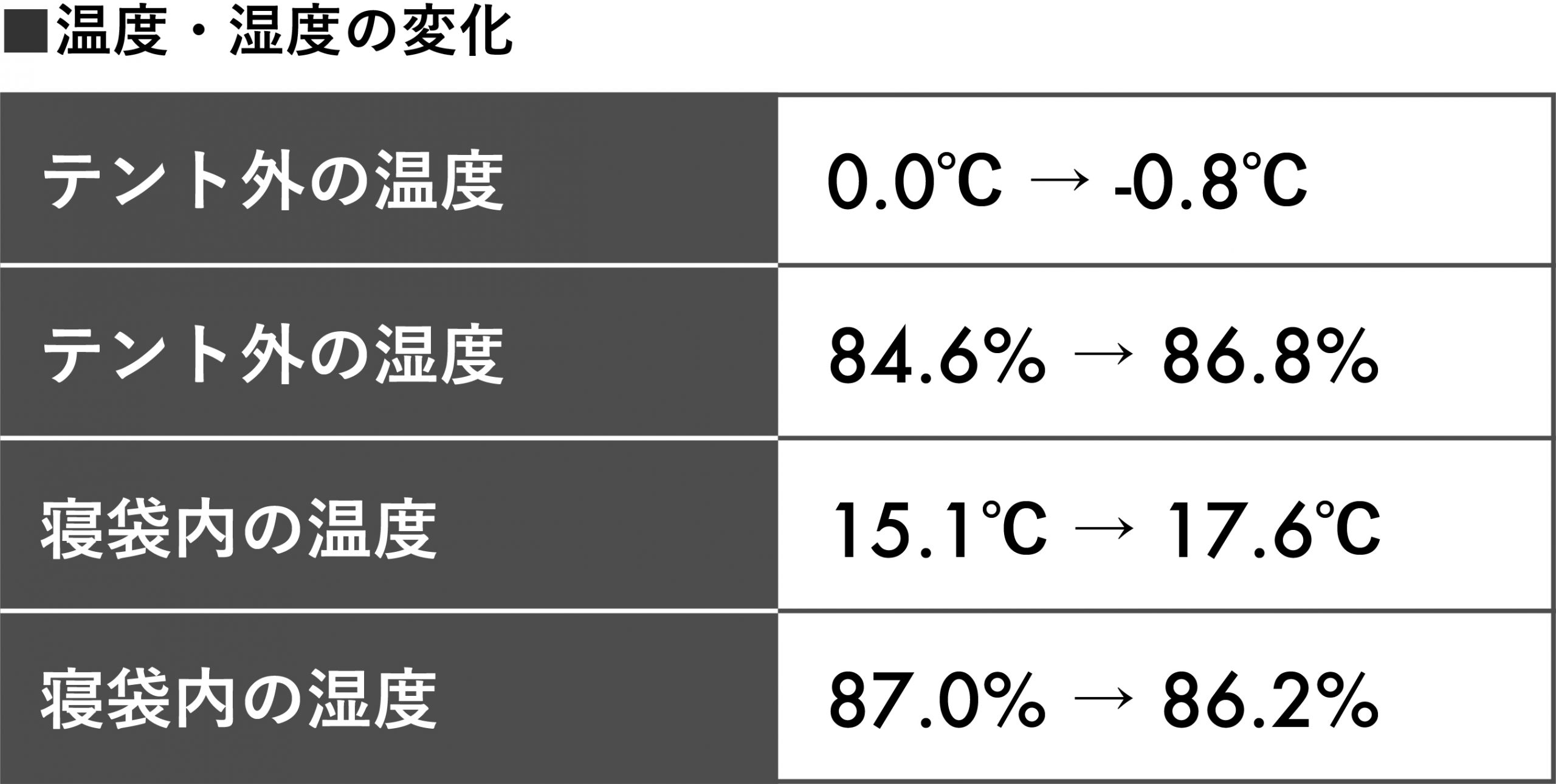

DAY5の睡眠成果(気温:0.0℃ → -0.8℃で眠る)

◼︎データからの所感

入眠時の外気温は0℃で寝袋内温度も15℃と低かったが、疲労もあったため入眠後すぐに1時間と、22:00に1時間半ほどの「ノンレム睡眠N3」を取れている。外気温が低いため、テント外湿度も寝袋内湿度も高い状態がキープされ、寝袋のロフトが潰れてしまった。そのため寝袋内温度が20℃以上に上がらず、23:30以降は寝袋内温度が下がるタイミングで何度か覚醒している。

◼︎主観的な所感

寝袋の暖かさは全く期待できない状況だったが、着込んだことで意外とよく眠れたことには驚きだった。しかし寒さのせいで、グラフの記録よりも覚醒していたように思う。今回は湿度や雨によりダウンの寝袋の保温力が落ちた時のことも考えて、補助的に化繊ブランケットを選んでいた。そのおかげで寒さに耐えられたが、氷点下まで気温が下がってしまうと保温力が物足りなかった。やはり長期の山行ではダウンの寝袋がネックになる気がする。

今回のように曇りの日が多く、長時間歩く場合は途中で寝袋のドライアウトも難しい。テント場に着いて、間もなく日の入り時間になってしまうと、寝袋の回復は望めない。快適温度が5℃程度の化繊の寝袋であれば、大きく嵩張ることはないと思うので、取り入れることも考えたい。足元のAlpha Socksとダウンソックスの組み合わせはやりすぎだったのか、翌朝のダウンソックスはじっとりしていた。ごめんね、ダウンソックス。君の活躍場所は雪山だ。

◼︎改善に向けて

寝袋の快適温度よりも外気温が大きく下回る場合は、ブーストとしてカイロや湯たんぽの使用を検討してみる。寝袋内湿度の上昇を抑えるために、スリーピングバッグカバーや化繊の寝袋の導入を検討する。

DAY6:ついに最後の山、両子山へ

最終日の朝は、寝袋から出たくないほどの寒さから始まった。寒すぎる。寝袋の中から天井を見上げるとテントは霜だらけ。腕を無理やり出して触ってみるとパリパリして、上から霜が落ちてきた。

あぁ、出たくない。日が出るまでゴロゴロしていたい。寒い。テントの回収がめんどくさそう。寝袋も湿っているし、お腹も減ってるけど寒くてお湯が沸く時間すら待てない。保温着を脱ぎたくない。何をしても寒いので、冷え切ったキャンプ場からいち早く脱出することにした。

外に出ると、テントを張っていた場所も凍って滑る。濡れたテントをバックパックに入れるのをためらったが、迷っている場合じゃない。とにかくパッキングをしてここを出るんだ! 急げ!

梅園の里の横からトレイルに入り、両子山を経由してゴール地点の両子寺を目指す。体を温めるためにペースを上げて歩く。陽の光が入らない山の中も冷え切っていてまだ寒い。急いで里山を抜けるとロード歩きが待っていた。ちょっと飽き気味のロードも、日が照っているといつもより気持ちよく感じた。あと少しで終わっちゃうな〜とか考える余裕も出てきた。

前回のULハイキング研修よりもさらに人に会わなくて、本当にロンリーハイキングだったけど、なんでこんなに寂しくないんだろう。楽しいんだろう。もう終わりかぁ。いろんな感情が一気に出てきて頭がぐしゃぐしゃになってしまった。

ロードをひたすら歩いた最終日の前半は、もうすぐ終わってしまう寂しさと完歩できる嬉しさが入り混じって、感情がおかしなことになってた。

気持ちを切り替えてこう! そう思って、最後の山に入った。トラロープがなければトレイルには見えない急坂の連続に、考える余裕などすぐになくなった。地味につらい。でも、登り切ったらゴールはすぐそこ! 終わりたくない気持ちがあるのに、ゴールって言葉に魅力を感じてしまう。

全然写真では伝わらないこの急登が憎い。トラロープがついているから、かろうじて登山道と分かるトレイルを登って、最後の両子山山頂を目指す。

最後にして最高峰(と言っても標高は720m)の両子山の頂上でデイハイクのお兄さんに会った。6日間で会ったハイカーはたった3組。時期的なのもあると思うけど、こんなに素敵なトレイルはもっとたくさんの人に歩いてほしい。できればスルーハイクもしてほしい。そんなことを思いながら歩いていたらゴールの両子寺に着いた。

終わっちゃったな。6日間ずっと神さまに守られていたような気がしていた今回のトレイル。無事だったことにお礼をして、両子寺を後にした。帰りも市街地までは歩き。あと2時間、旅の余韻を楽しもう。

今回のトレイルでたくさん見てきた仁王像。最後の像もかっこよくて愛らしいお姿でした。仁王像にハマりそう。

まとめ:5日間の睡眠を振り返ってみよう

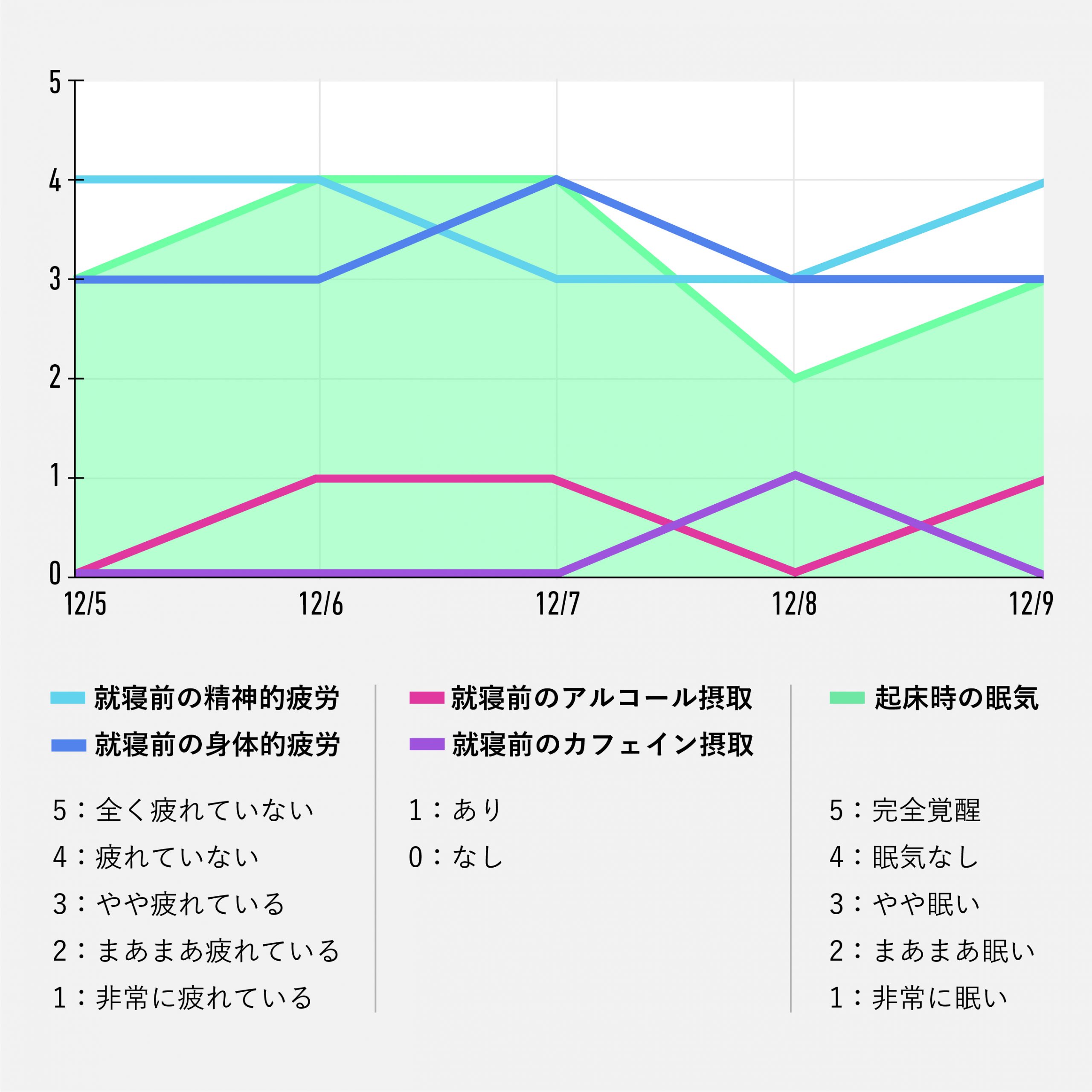

5日間の睡眠時の主観的データをまとめてみた。

下記は就寝前と起床時の主観的評価をまとめたグラフ。棒線グラフはそれぞれ就寝前の身体的疲労度・精神的疲労度・アルコール摂取の有無・カフェイン摂取の有無を示している。それを踏まえた上での起床時直後の眠気の度合いを面グラフで示している。全体的な数値が高い方が快眠を得ていることになる。

主観的な評価

データからの所感

- 今回は就寝前の疲労度が概ね同じだったこともあり、睡眠にその影響は少ないと思われる。

- グラフを見るとアルコールを摂取している日に限って起床後の数値が高い=快眠だったことが分かる。アル中ではないと信じたい。

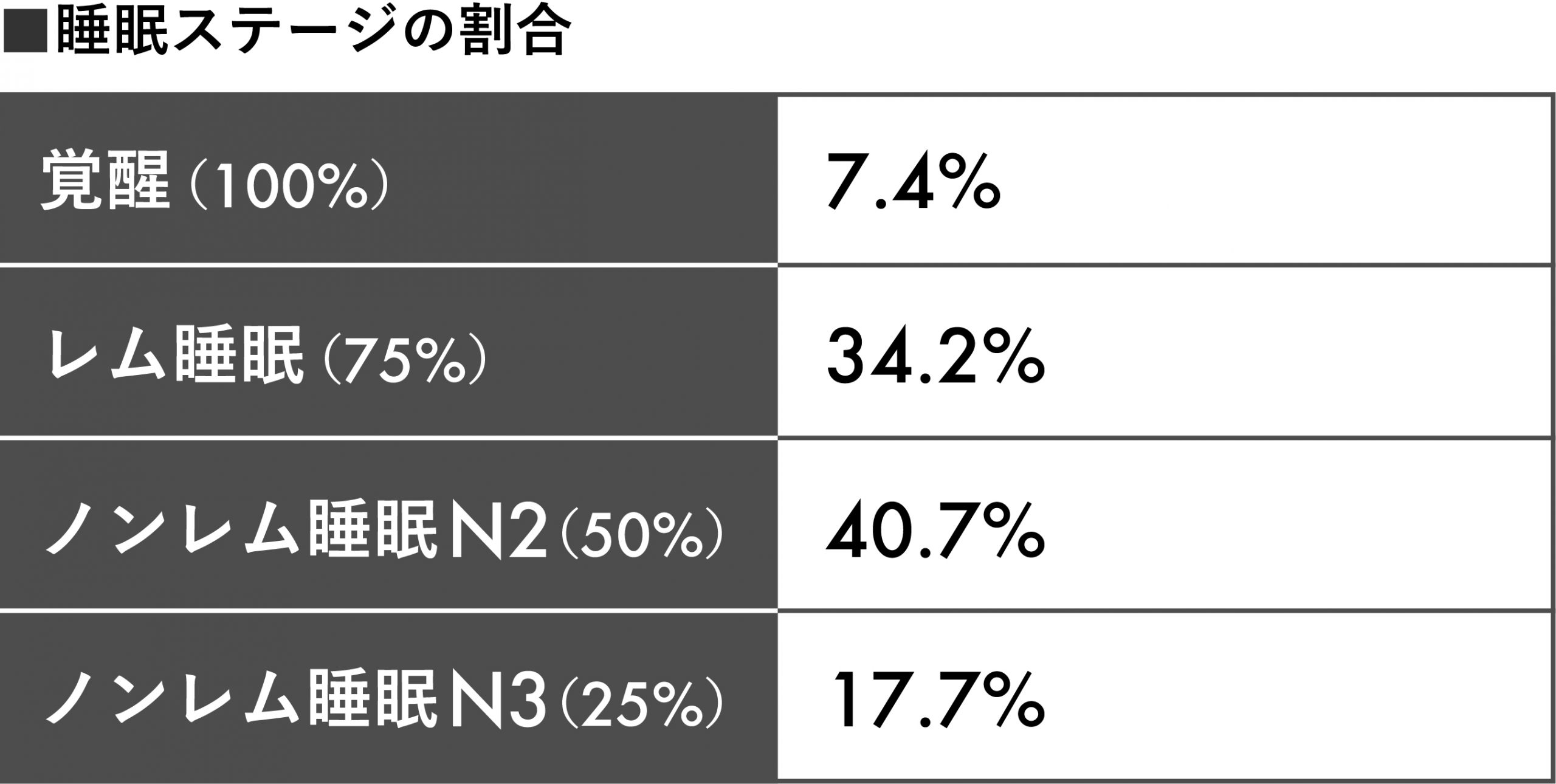

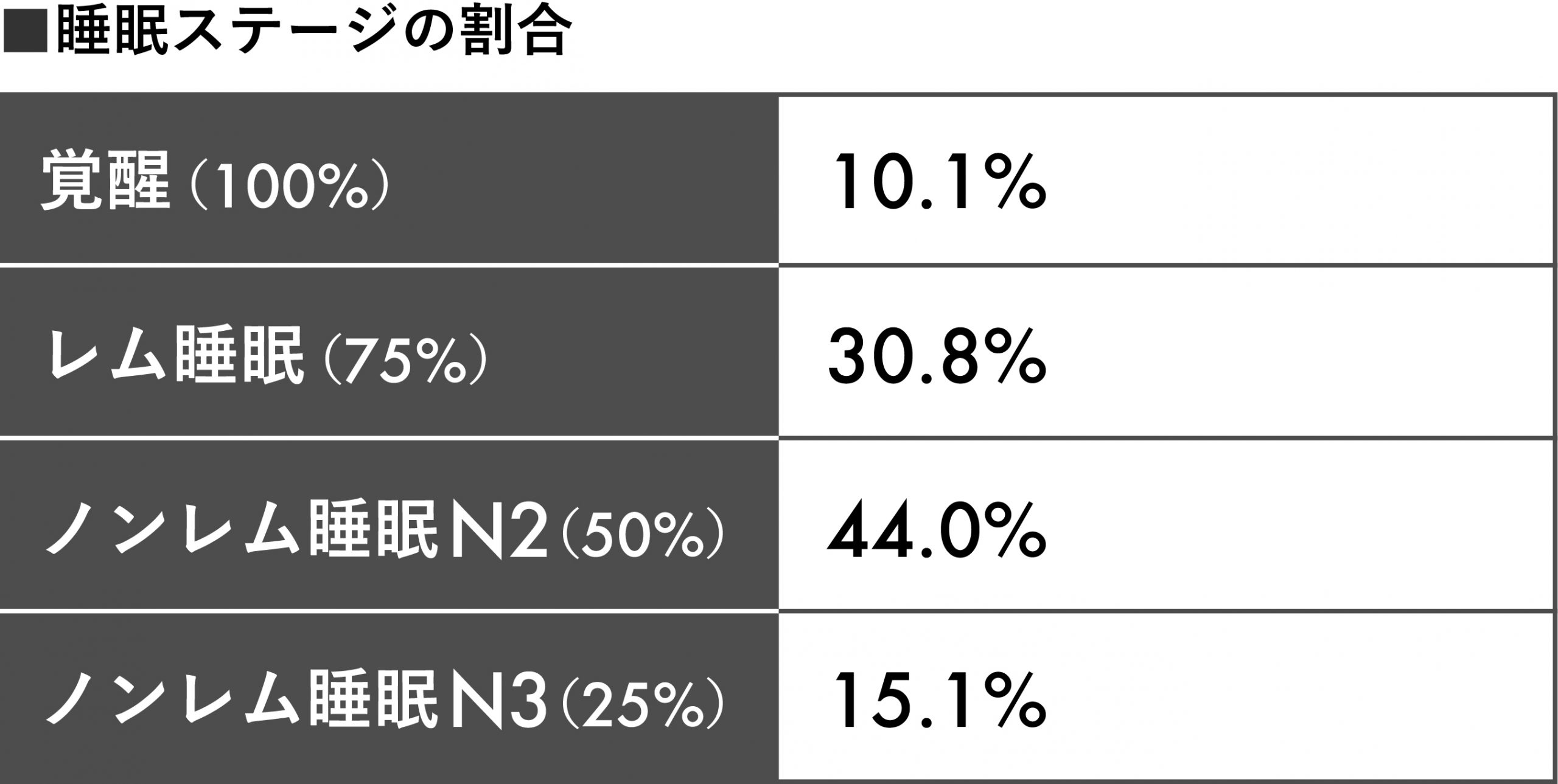

全体の考察

快適な睡眠に適した寝袋内温度と湿度

- 寝袋内温度は25℃前後だと快適な睡眠に繋がりやすい。

- 寝袋内湿度が75〜85%の時に「ノンレム睡眠N3(深い睡眠)」が発生しやすく、85%以上になると減る傾向にある。

→つまり、寝袋内温度25℃・湿度80%前後に保てた時に、きっと「快眠の世界」が待っている!

快適な睡眠のための改善策

寝袋内湿度の上昇を抑え、寝袋のロフトを潰さずに暖かさをキープするために

- 透湿性の高いスリーピングバッグカバーを使い、内部の蒸れを外に逃がす。

- 吸湿性と保温性を兼ね備え、さらに保温力を高くしたスリーピングバッグライナーに変更することで、ロフトを潰さず湿度もキープでき、暖かさも担保できる。

- 湿気に強い、化繊の寝袋を検討する。

寝袋内温度を25℃前後に保つために

- 長い山行では、寒い日もあれば意外と暖かい日もある。その日の寒さに応じて保温性を補う工夫が必要になる。たとえば、ウォーターキャリーにお湯を入れて湯たんぽ代わりに使えば、荷物を増やさずに体を温めることができる。装備を兼用するという点でも、無駄を省くUL的な考え方にも合っている。

- 快適温度が低い寝袋にして、ジッパーの開閉で温度を調整する。例えばキルトタイプの寝袋など。

環境音への対策に

- 耳栓やイヤホンを使用する。しかし周りの音が聞こえなくなる不安や、アラーム音が聞こえなくなることによる寝坊の可能性を考慮する必要がある。

総括

「どこでも眠れる体質だ」と思っていた。これまでの登山や旅の経験でも、大抵どこでもすぐに眠れたし、薄いスリーピングパッドのような条件でも眠ることができた。けれど今回のULハイキング研修を通して、本当に「質の高い眠り」を得ることの難しさに、初めて正面から向き合うことになった。

気温、湿度、地面の硬さ、周囲の音など、どれもが睡眠に微細な影響を与えることはもちろん知っていたが、特に寝袋内の温湿度が睡眠の質に直結するという実感は大きかった。ただ暖かければ良いというものではなく、暖かくして湿度が高くなりすぎれば蒸れて眠りにくくなり、反対に低すぎれば乾燥で不快になる。その絶妙なバランスをいかに整えるかが、快眠のカギを握っている。

長期縦走では天候も、気温も、疲労の蓄積具合も日々変化するなかで、毎晩安定して質の高い睡眠を確保することの難しさを痛感した。「眠れなければ、パフォーマンスが落ちる」「リカバリーの質が、翌日の行動に直結する」そうした実感が、今回の研修で強く残っている。

最適なスリーピングシステムはまだ模索中だが、「装備」と「工夫」によって快眠に近づけることができるという希望も得られた。透湿性の高いスリーピングバッグカバーを導入したり、インナーの組み合わせを試行錯誤したり、湯たんぽのような熱源を活用したりなど、快適さは偶然に訪れるものではなく、自分の選択と工夫で築き上げていくもの。その行動が、ULの思想と深くつながっているのではと感じた。

UL装備を極めるということは、ただ軽くすることではない。歩くこと、眠ること、回復すること――そのすべてを心地よく保つための工夫の積み重ねなんだと、改めて気付けた。次回のULハイキング研修では、今回の「快眠修行」で得た知見を踏まえ、さらに検証を重ねながら、過酷な環境下でも質の高い睡眠を追求していきたい。

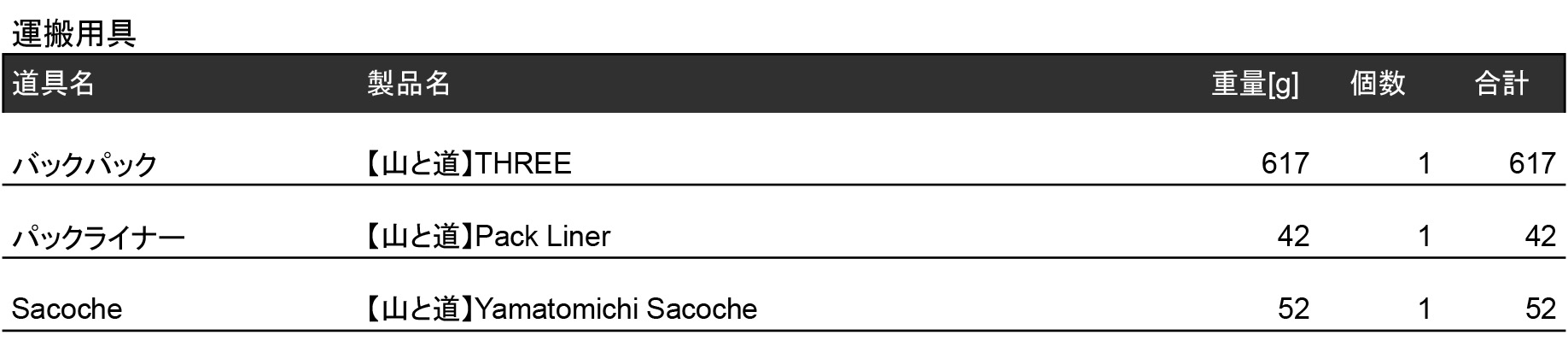

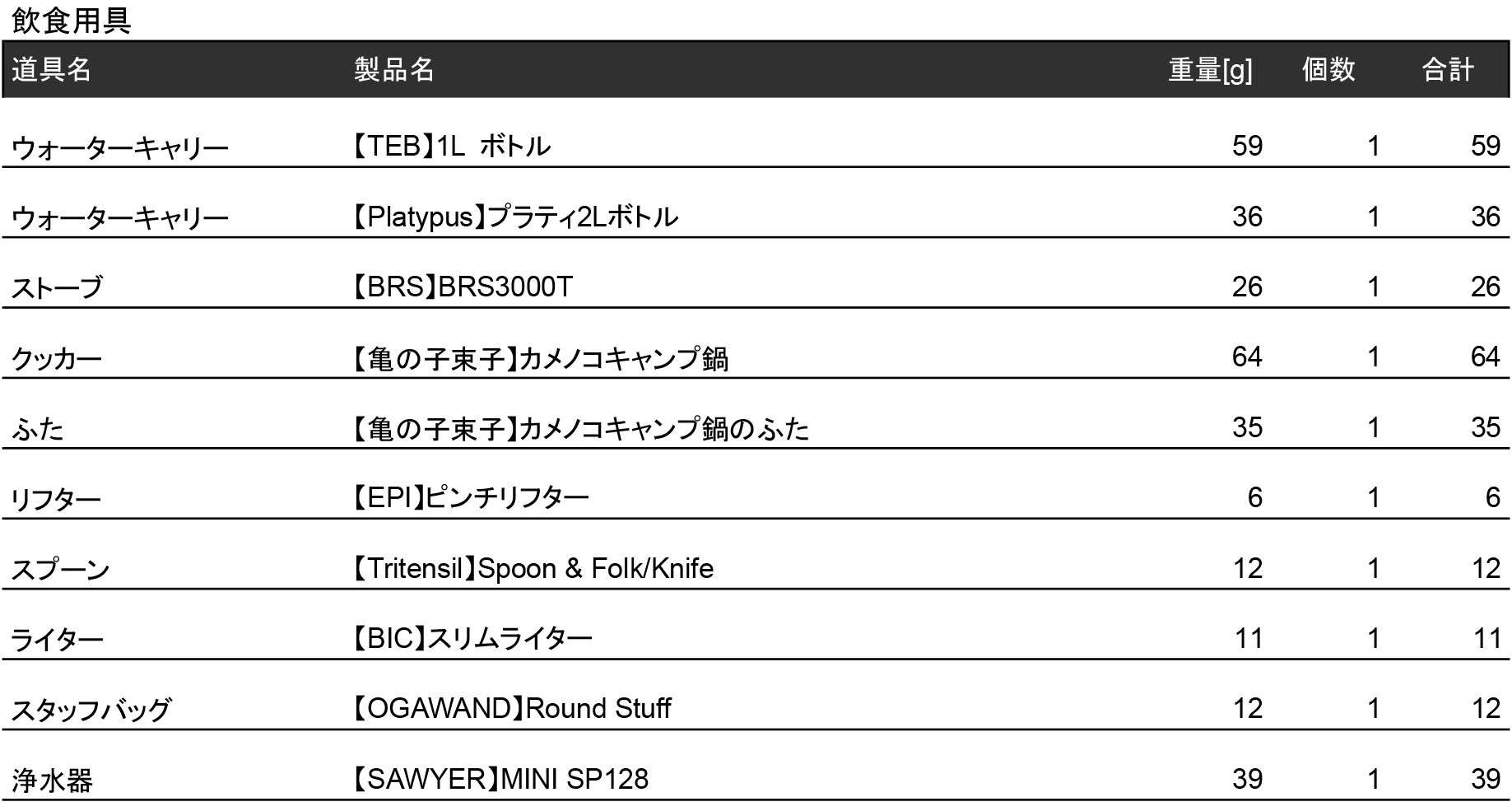

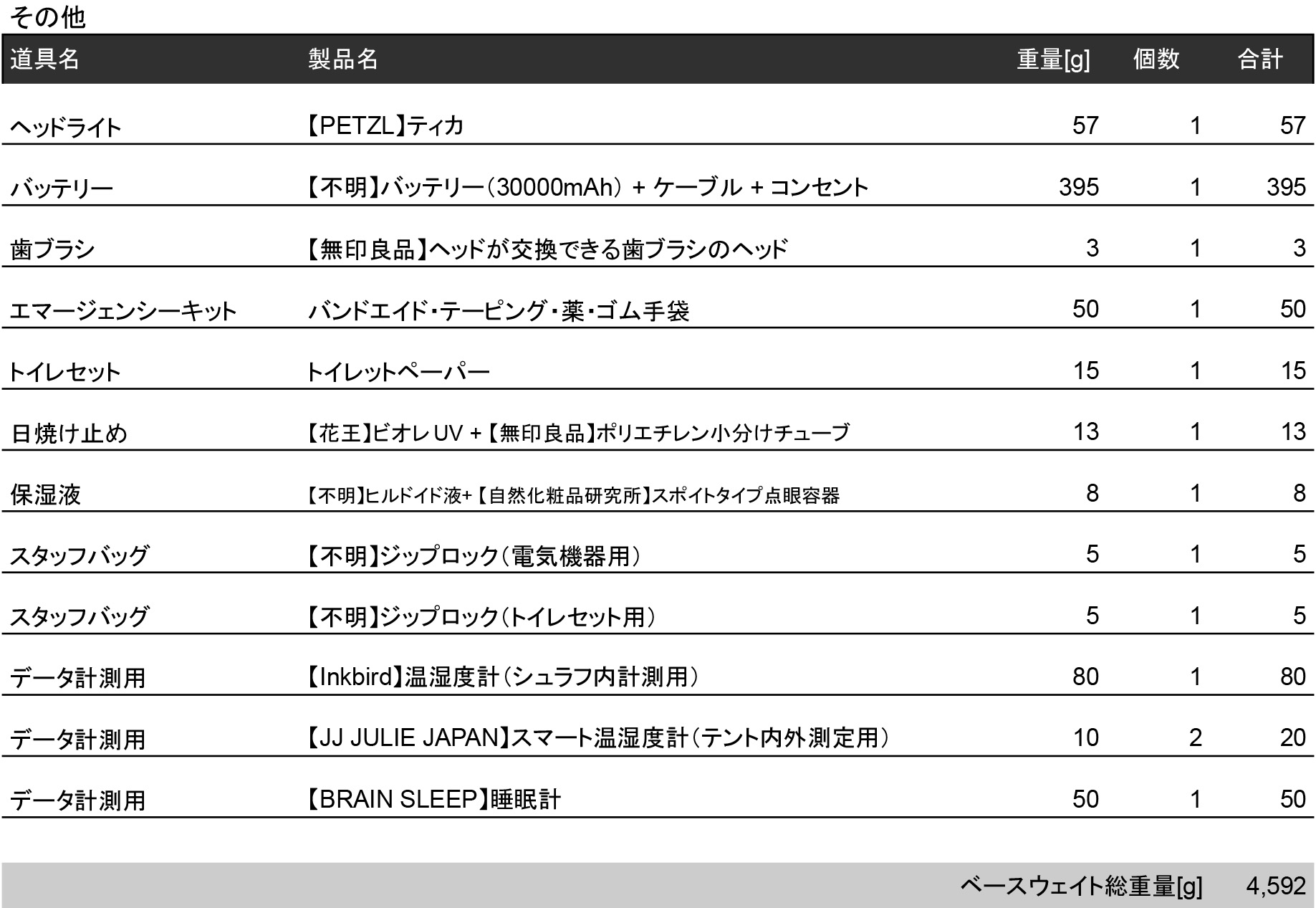

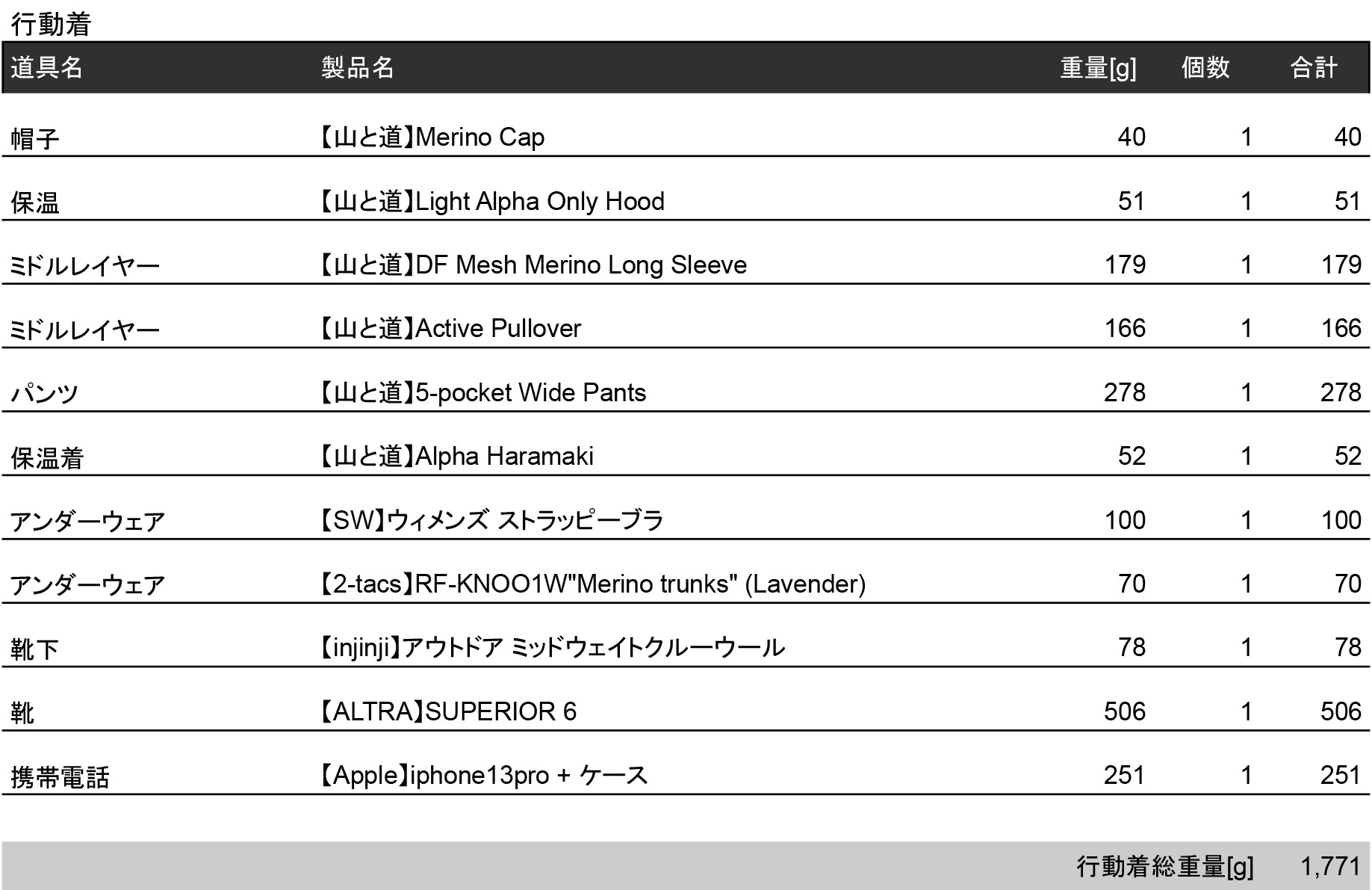

GEAR LIST

BASE WEIGHT* : 4.59kg

*水・食料・燃料以外の装備を詰めたバックパックの総重量