山と道HLCディレクターの豊嶋秀樹をホストに、身体行為としてのハイキングをリベラルアーツ(固定概念や常識から解放され、自らの価値基準で自由に行動できるようになるための学問)として捉え、同じく身体行為である「見る」ことや「聞く」こと、「食べる」ことなどを手掛かりに、ハイキングのその先にある価値と可能性を探っていく連載『HIKING AS LIBERAL ARTS』。

料理ユニット「南風食堂」を主宰する三原寛子さんに、さまざまな「食養生」について話を聞いた前編に続き、後編ではインドの伝統医学アーユルヴェーダにさらに深く迫ると共に、三原さんのもうひとつの活動「ギブミーベジタブル」などの試みを通じて、「食べる」という行為が人と人をどうつなげているかを探っていく。

自分が消化できる範囲を知ること

――アーユルヴェーダを取り入れることは、不調を防ぐだけじゃなくて、逆も言えると思ったんですがどうですか。スポーツのように、パフォーマンスを良くしようっていう方向に使ったりもできるっていうことでしょうか?

さっきお話ししたように、本来人間は生命として快調にいられるマハトとのつながりを持っていますし、アーユルヴェーダの医学の中には、「ラサーヤナ」という強壮法のような、より健康で、若々しく、免疫力を高め、体力を増強する方法もあります。

また、より良い日々の過ごし方を示す「ディナチャリア」というものもあり、例えばその中には「日の出の96分前に起きるといい」というものなどがあります。その時間がいちばん「純粋」な時間なので、そのエネルギーを受けることが身体に良い影響を与えるということなのです。

以前、私たちの料理教室で2020年に山形ビエンナーレに参加した際、一般参加者の方々と日の出の前に起きて、心身への影響や起こったことを記録してもらうという実験的なインスタレーションをしました。国内外から70名を超える方が参加くださって「自分の中に良いことが起こった」とおっしゃる方もいたし、参加した時に心地よい体験があったことで、今でも日の出前起床とお散歩を習慣として続けていらっしゃる方もいます。

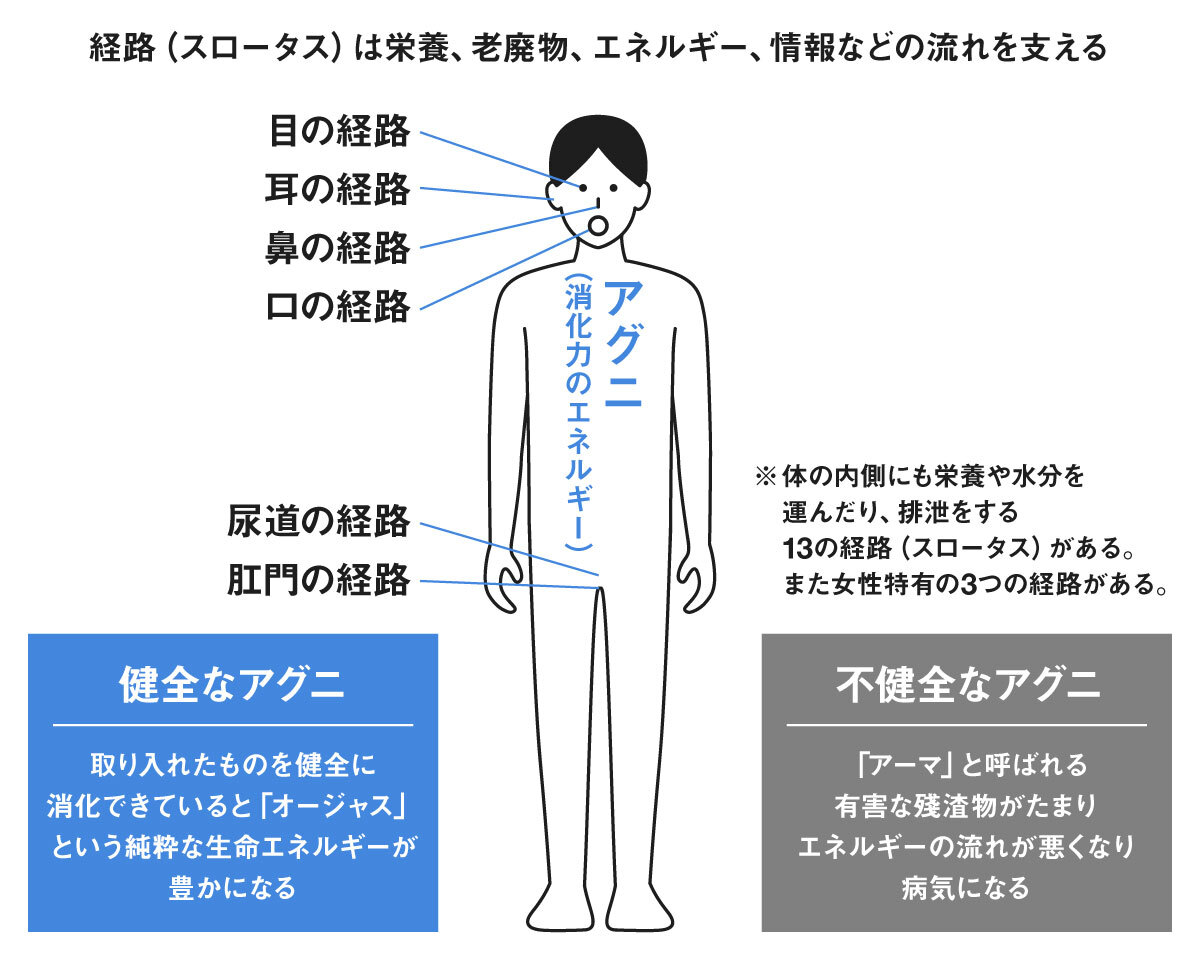

あと、身体の経路の流れを良くすることも大事だと思います。元々「ラサーヤナ」も、語源は生命の流れを意味する「ラサ」と経路を意味する「アーヤナ」の複合語なんです。

アーユルヴェーダにおいては人間には経路があって、例えば汗を運ぶ経路とか、食べ物の栄養を運ぶ経路とか、たくさんの経路があると考えられています。それらの経路に「アーマ」という未消化物が詰まることも病の原因のひとつです。なので、経路の通りをよくすることはすごく大事なのだと思います。この場合の未消化物には食べ物の未消化物だけでなく、「感情の未消化物」「情報の未消化物」もあるんです。それらを全て含めて、自分の消化できる範囲を知るっていうことがすごく大切だと思います。

――その経路っていうのは観念的な話ですか?

いえ、お通じが悪くなっていた方が大腸の病気になったりとか、ストレスが強すぎる方がコレステロール濃度があがって血が濃くなったり、血圧が高くなって血栓ができて、動脈硬化や心筋梗塞を起こしてしまうような。精神的なことも物理的に影響が現れてくるということだと思うんです。

――なるほど。先ほど、自分の消化できる範囲を知ることが大事だっておっしゃってましたけれど、これはどういうことなんでしょうか?

アーユルヴェーダでの適切な食事量は、自分の両手をお椀型に合わせた大きさだという話を聞いたことがあります。ちゃんと前回の食事を消化してから次の食事をしていることも重要です。アーユルヴェーダは特に肉食を禁じたり、アルコールを禁じたりはしていませんが、消化できる時期に、消化できるものを食べるということは大事にしています。

――自分の消化のペースに合わせての量であったり、回数であったりをちゃんとコントロールできるようになったら、何を食べてもいいということでしょうか?

そうですね。食べ物が身体に入った際のドーシャへの影響があるので、ドーシャを乱さないように、その季節にあった「味」や「食材」はあります。けれど、人とのつきあいや家族の希望などで、必ずしも毎回、その季節に合ったものだけ食べるわけにもいかなかったりしますよね。その場合は、「消化できる」ということが大事なのかなと思います。

――個人の消化力っていうのはどうやれば知ることができるんでしょう?

お腹が空っぽになって、空腹を感じているかを認識してみることじゃないでしょうか。なかなか空腹を感じなかったら、「消化できていない」ということになります。

また、消化しやすい食べ方というのもあります。それは、よく噛んで食べること、食べている間に水をあまり飲まないこと、そして、何かをしながら食べないことです。

アーユルヴェーダでは、火の神様「アグニ」が自分のお腹の中にいると考えられています。そして、消化力を意味する言葉も「アグニ」なんです。だから、神様に供物を捧げるような気持ちで食事をして、アグニに活躍してもらうのです。「ながら食べ」や立って食べる行為はヴァータを乱しますし、食事をしているときは、食事に集中した方が、アグニが活躍してくれるのです。

メンタル面にも取り入れられるアーユルヴェーダ

――アーユルヴェーダの精神的な面での特徴にはどんなところがあるんですか?

さっきお話しした消化力以上のものを食べちゃいけないっていうことも、感情だったり情報とかに置き換えられるんです。

自分が消化できる量以上のものが来ると消化できなくなって、鬱になったり落ち込んだりとかしてしまうから、自分の許容範囲を理解して、過剰な情報を断ったり、自分の中ではこの感情の起伏はもう抱えきれないなと思ったら、そこからちょっと距離を置くとかをするといいんだと思います。そして、また消化できるようになったら自分の中に入れればいいし、身体と頭と心に隙間ができてから、また向き合えばいいんだと思います。

あと、さきほどお話したラサーヤナのひとつの「行動のラサーヤナ」では、「嘘を言わない」「人を言葉や暴力で傷つけない」「仕事と休みのバランスを大事にする」など10の行動の規範があります。哲学的なことでもあるこういった規範が、健康な暮らしの秘訣とされているのもアーユルヴェーダの面白いところだなと思います。

「行動のラサーヤナ」の10ヶ条

- 真実を語る

- 休息と活動のバランスが取れた、規則的な生活を送る

- 気候や季節に合った行動をする

- 自分に合った健全な食事法を実践する

- お金や食べ物、知識、優しさなどを人に与える

- 魂のレベルで物事を考える

- 暴力をふるわない

- 怒りや攻撃を避ける

- 酒や性行為に溺れない

- 他人を言葉や行動で傷つけない

――アーユルヴェーダっていうのは非科学的なアプローチではなくて極めて科学的なんですね。すべてに理にかなった因果がありますね。興味があったけどよくわかってはいなかっていませんでしたが、とても共感できました。

そもそもアーユルヴェーダは「勇気をもって神様に聞いたら教えてくれたこと」という起源を持っているように、神様の教えでもあるんですよね。現代のアーユルヴェーダ医も使っている1000年以上前に書かれた経典も、神話的な要素があったりするんです。

物語性がある経典なのですが、それが何千年も実際に効を奏しているし、科学の技術が発達した現代になって、経典の内容を科学的に解明してみても、理にかなっているというのも面白いなと思います。

音楽と食と身体のつながり

――これはマクロビオティックの話につながるのかもしれませんが、三原さんがずっと坂本龍一さんのお弁当を作っていたり、ボアダムスのアイ(∈Y∋)さんが公演されるときのお弁当を作ったりとか、音楽系の人たちにお弁当や料理を頼まれることが多いとお聞きしたんですけれど、マクロビオティックと関連があるのでしょうか?

私がお料理を作らせていただいた音楽家の方は、お名前があがったおふたり以外も、すごく研ぎ澄まされた音楽をつくられている方々だったので、料理を作るときも、作る前には身を清め、なるべくフレッシュで、農薬や添加物が使用されてない食材を選び純度をあげることと、スパイスや調味料を用いることで、食べてワクワクする感じを持っていただけることを意識して作っていました。みなさん、おそらく普段から食には気を使われていたように思います。でも、音楽をつくることと、食が身体に与える影響に耳を澄ますことがシンクロしているのかは私にはちょっとわからないですね。

ただ、坂本龍一さんがサントラの音楽を制作されていたときにお弁当を作らせていただいていたのですが、完成したCDのインナーの中に「Sustainable Living Force」という表記と共に、料理の作り手だけでなく、生産者さんの名前もクレジットしてくださったことがありました。「食はSustainable Living Force(持続可能な生きる力)なんだな」と、こちらが教えていただいた、嬉しい経験でした。

――僕の場合はどちらかというと美術の世界の人たちと過ごす時間が多いんですけれど、美術系の人たちの口からはマクロビオティックやアーユルヴェーダというキーワードがあまり出てこないですね。もちろんいるだろうけど。でも、音楽の人にはすごく多い印象ですし、ベジタリアンとかヴィーガンの人とかも多いですよね。そうだ、三原さんに肉を食べるということについてもお聞きしたいですね。

肉食については、ふたつの側面があると思っています。ひとつはモラル的なことになりますが、「命をいただいている」ということですね。

昔、レストランではあまり使われない、鹿や猪のすじ肉などを使ったレシピ開発を頼まれて、一時期、猟師さんのところに通っていたんです。それまで、狩猟は圧倒的に立場が強い人間が道具を使ってゲームのように弱い立場の動物を狩っていくというものなのかなというイメージを持っていました。でも、私が出会った猟師さんは、山に入ると、1本の木の枝ひとつの変化も見逃さないし、おじいちゃんなんですが険しい山道をものすごい早さで駆け上っていくような、まるで野生動物のような方でした。動物も命がけなので、動物に攻撃をされて命を落とすかもしれないですし、狩猟の現場はものすごい緊張感がありましたね。大自然の中で、生き物同士が命がけで対峙している現場を体感することができたんです。

猟師さんはそんなことを考えていないかもしれないですが、私は彼らのやり取りを見て、山とも、猪とも対等の関係ですごいなと感じました。今、私は肉食をしますが、そのとき山で感じたことはよく思い出して、どうしたら自分が食べている様々なものと対等でいられるのだろうということをよく考えます。

肉食について考える上でのもうひとつの側面は消化力ですね。肉は消化にエネルギーがいるので、それだけのエネルギーが自分にあるか、消化できるのかどうかということです。消化力を持ち合わせていないのに肉を食べていると身体の不調につながってしまうのです。例えば、「疲れてるから焼き肉を食べて元気になろう」という若い頃からの習慣で肉を食べていて、消化しきれず翌朝を迎えているとしたら、その方は食生活を改善した方が良いかもしれません。

ギブミーベジタブルが目指していること

――野菜といえば、三原さんはギブミーベジタブルという活動もしていますよね。どんな活動なんでしょうか。

ギブミーベジタブルは、もともと池田義文君という友人が始めたイベントなんです。きっかけは東日本大震災で、被災地に野菜や食べ物を届けたいという想いから、野菜を集めるイベントを開催したのが始まりでした。私は3回目くらいから参加するようになって、それ以来、一緒に運営するようになりました。

ギブミーベジタブルの特徴は、野菜が入場料になること。そして、料理人がその場で料理を振る舞うというスタイルです。普通の飲食イベントだと個々に出店する形になっていて、隣にいてもあまり交流がないんですし、お互いの領域を侵さないように距離を取ることが多い。でも、ギブミーベジタブルでは全然違います。

例えば、料理人同士が「ちょっとこの調味料を使わせてよ」と気軽にやり取りしたり、まるでみんなで一緒に料理を作っているような雰囲気になるんです。境界線がどんどんなくなっていくんです。それでお客さんもいきなり料理を始めたりする。そういう自由な雰囲気の中で、逆に「普段、自分たちは境界線を作っていたんだな」と気づくことがあって、それがすごく面白いんですよね。作る人も食べる人も、自然と境界線がなくなっていく。そこが、ギブミーベジタブルの魅力だと思います。

各地で開催されているギブミーベジタブルの模様。(写真提供:三原寛子)

――「ギブミーベジタブル」っていう名前がいいですよね。

ギブミーベジタブルはお金や経済成長重視の世の中に対するアンチテーゼの側面もあったのですが、やっていくうちに気づいたんです。お金が野菜に変わったからといって、本質的に何かが変わるわけじゃないんですよね。例えば、「お金は悪だ」「お金が人を狂わせる」「お金に使われている」という感覚を持ったとしたら、それは自分がお金に対してそのイメージをつくってしまっているだけなんです。

むしろ、交換のツールとしては、お金って本当はすごく便利なものなんだなって気づきました。そう考えると、お金そのものが悪いわけじゃなくて、大事なのは自分が「何を交換したいのか」「何が必要なのか」をちゃんと理解することなんですよね。そこが分かっていれば、お金って不便なものじゃないし、悪いものでもないのかもしれないなって思うようになりました。

ギブミーベジタブルの魅力は、老若男女、誰でも参加できて、誰でもおいしいものを楽しめるところ。そういう場があること自体がすごく楽しいんです。農家さんたちが野菜を持ってきてくれることもあるのですが、自分たちの野菜が「こんな料理になるんだ!」って驚いたり、喜んでくれたりして。本当にみんながピースフルな雰囲気になるし、おいしいものがあると、人って自然と幸せになるんだなって実感します。

――食のイベントというより、むしろコミュニティの場づくりのように感じますね。今回の話の軸でもある「食べることって、ただ栄養を取るだけじゃなくて、文化とか社会の基盤にもなっているんじゃないか?」ってことが現れているイベントだと思うんです。

狩猟採集の時代には、みんなで食べ物を採ってくることが1日のいちばん大事なことで、採ったものを持ち寄って分け合う。それが「仲間」という感覚につながっていたと想像します。でも、逆に「仲間じゃない人」は、食べ物を奪いに来ることもあったりして、そこでまた境界線ができる。だからこそ、一緒に食べるっていうのは、ただの行為じゃなくて、最初の社会単位そのものだったんじゃないかって考えるんですよね。

食事を共有することって、本質的に大事なことなのかもしれないですね。そう考えると、社会性という面で食べることって教育にも関わってきますね。やっぱり食事の場って、昔から人をつなぐものだったんだと思います。

今でも、社会の重要な場面には「会食」がありますよね。政治でも経済でも、食事の場で交渉が進んだり、大事な決断がされたりすることが多い。それだけじゃなくて、悪いことだって起こる。食事の場が、人間関係や社会の動きを左右することって、今も昔も変わらないんですよね。食べることって、やっぱり社会の根源的な基盤なんだなって思います。僕らがやっている山道祭とか山と道HLCもそういう側面があるんです。ハイキングは歩いてる時は、ひとりでも3人でもそんなに変わらないんだけど、目的地に着いたときの感覚は全然違う。「気持ちいいね」って誰かと共感できると、それだけで楽しくなる。

食べることも同じで、誰かと一緒に食べることで生まれる感情とか、共有できる時間がある。そういう気持ちが、自然とコミュニティにつながっていくんじゃないかなって思います。

ギブミーベジタブルに関わる前にワンプレートギャザリングっていうイベントもやっていました。それもお皿を1枚持って会場の公園に行くと、公園で何人かが料理を作っていて、何があるわけでもなく食べるっていうことをやってたんですけど、そこではいろんな出会いが生まれて、そこでの出会いから結婚した夫婦もいましたね。コミュニティの要素が強いかもしれません。

料理を超えて、料理の場を作る人

――三原さんの活動を長く見ていますが、料理をたくさん作っているのはもちろんなんだけど、それ以上に「料理の場」を作っている人だなっていう印象がすごくあるんです。ただ食べる場を提供するというだけじゃなくて、もっと広い意味で「食が生まれる空間」そのものをデザインしている感じがします。

僕がキュレーターとして展覧会を企画したときに、三原さんに料理ではなくアート作品を作ってもらったことが何回かありますが、それは、単に料理を作って食べるということだけではなく、「食という装置」が育む場とコミュニティに興味があったからです。最後に、これからはどんな食を作っていきたいですか?

食の勉強をしてきたのは、「周りの人のために作るものだから」という思いがあったからなんですよね。料理って、自分だけが食べるものじゃなくて、人に食べてもらうもの。だからこそ、「体に悪いものを作っていたら嫌だな」とか、「できるだけ健康でいてほしいな」って考えるようになって、自然と学ぶようになったんです。

アーユルヴェーダの勉強を続けていくうちに、理屈もある程度わかるようになって、それでアーユルヴェーダを取り入れるようになったんですけど、そこで気づいたのは、私の料理の仕事って26年間、ずっと「足し算」だったなってことなんです。いろんな国の料理を取り入れたり、スパイスを組み合わせたり、「この特別な野菜には、こういう調理法を合わせてみよう」とか、どんどん新しい要素を加えていくスタイルでした。

でも、アーユルヴェーダを学んで、アーユルヴェーダの教えを守って料理を作っていると、その料理はすごく「引き算」なんだと気づきました。季節に合った食材を選べば、特別なものじゃなくても、例えばスーパーで買った普通の人参にスパイスをひとつ加えるだけで、驚くほどおいしく感じるし、体も楽になります。実際にそういう体験を重ねて、「料理ってもっとシンプルでいいのかも」って思うようになったんです。むしろ、「料理研究家とかいらないんじゃない?」って思うくらい(笑)。それくらい、自分が心からおいしいと感じる料理が見えてきた気がします。

それと同時に、これまでずっと「人のために作る」ことが中心だったなとも感じています。母が病気だった時は、母のために料理を作っていたし、教授(坂本龍一)がお弁当を頼んでくださっていたときは、教授の体に負担がかからないようにと考えながら作っていました。でも、教授も亡くなられて、ちょっと空っぽになってしまった感覚があります。これからは「自分がおいしいと思える料理」を大切にしたいなと思うようになってきました。自分らしさもあって、体にも良くて、心から「おいしい」と思えるもの。そんな料理を作れるようになったらいいなと思っています。

――今のところ、それはどういう感じの料理になりそうでしょうか。

すごくシンプルなことなんですけど、その季節に合った健康な食材を選んで、スパイスやハーブや調味料でちょっとだけ色を添えて、自分の消化力に合ったものを食べていれば、それだけで幸せなんですよね。結局、「何がおいしいのか?」っていうことの答えはすごくシンプルなものなのかもしれないですね。

――三原さんの話を聞いて、食べることは単に栄養を摂るだけじゃなく、自分の体や環境と向き合う手段なんだと改めて感じました。

そうですね。私もまだまだ修行中ですが、食を通して、自分の体の声を聞くこと、ほかの人や社会とつながること、その両方をバランスよく楽しめたらいいなと思います。

三原さんの話を聞いて:豊嶋秀樹

自分自身がかれこれ15年ほど菜食者として生活していることもあって、僕にとって「食」は非常に常に関心のある話題だ。菜食となった理由を聞かれることがたまにあるが、大した理由はなくて、たまたま妻が1週間ほど家を留守にする機会があって、その時にただなんとなく「今日はベジにしてみようかな」と思ってやってみただけのことである。

それまでの不摂生の塊のような生活だった僕にとって、動物性のものを抜きにした食事なんていうものに耐えられるのかと想像するだけで恐怖だったが、実際には拍子抜けするくらい簡単にできてしまった。1食だけのつもりが、明日もやってみようとなり、結果的に妻が帰ってくるまで菜食が続いてしまったのである。それ以来、基本的に菜食者である。「基本的」と条件をつけたのは、今回のテーマともなっている「食の社会的な意味」によるところだ。

日本社会の中で、完全に菜食者でいることは割と難しい。自分ひとりならなんとかなるのだが、会食となるとそうはいかないことが多い。大抵の場合は、食べられるものがほとんどなくて惨めな思いをするか、気を遣ってくれる周りに申し訳なくなるかのどちらかだ。

それにも増して、「自分に合った食のあり方」を知ることができたのは、菜食であること以上に大きなことだったと思う。

そしてそれは食を超えて、「自分に合っているということはなんだろう」ということを全般的に考えるきっかけになった。

そういう前提で聞いた三原さんの話は、初めて知ったことも多くあったし、再認識することも多かった。何より、食の話も深いレベルにおいては、まるでULハイキングの話を聞いているような気になった。合理性を追求するとつまるところ同じような原理に行き着くのかもしれない。

前編のいろんな食養生の話では、そのどれもがそれぞれの道理にかなった智慧であるということが理解できた。今日からでも取り入れようと思えるようなことも数多くあったと思う。

「中医学の陰陽五行も、マクロビオティックも、アーユルヴェーダも、それぞれ調子を整えるため、身体のことを知るための『物差し』である」という話は、まさにULハイキングにも通ずる思考だろう。

前後編を通じたアーユルヴェーダについては、それが長い歴史を積み重ねて蓄積された極めて科学的な知見に基づくものであるということにあらためて納得した。それぞれの体質や体調に合わせた食のあり方を知るためのワークショップは、参加してみたいと思うハイカーもきっと多いはずだ。

同時に、東洋的な方法論や思考は、ひとつの真理としてすべてに通づるところがあると思う。出発点や手段は違っていても突き詰めたところで、同じような場所や結論に達するのだろう。そう考えると、ULハイキングも実は極めて東洋的なものなのかもしれないなと感じた。

最後に、大袈裟に聞こえるかもしれないが、やはり食事は奪い合って食べるのではなく、分かち合って食べることが、栄養的にも社会的にも大切なんだなと、三原さんの話を聞いて思った。

三原さん、どうもありがとうございました。今度は一緒に料理を作って食べましょう。