山と道HLCディレクターの豊嶋秀樹をホストに、身体行為としてのハイキングをリベラルアーツ(固定概念や常識から解放され、自らの価値基準で自由に行動できるようになるための学問)として捉え、同じく身体行為である「見る」ことや「聞く」こと、「食べる」ことなどを手掛かりに、ハイキングのその先にある価値と可能性を探っていく連載『HIKING AS LIBERAL ARTS』。

今回はアーユルヴェーダやマクロビオティック、中医学などを取り入れた「食養生」に精通し、料理ユニット「南風食堂」を主宰する三原寛子さんに、「食べる」という行為と私たちの身体や精神、社会がいかに繋がっているかについて話を聞いていく。

取材メモ:豊嶋秀樹

#1のロジャー・マクドナルドさんには「見る」、#2の西村佳哲さんからは「きく」についての知見を広めてもらいました。「目」、「耳」ときて、#3となる今回は「口/食べる」を軸に料理家の三原寛子さんに話を聞きます。

「食べる」という行為には、第一義的には生物として生きていくために栄養を補給し、自分の体を健康に維持するという目的がありますが、もう一方で、社会学的な意味もあるように思えます。つまり、会食などのように、単にひとりで栄養補給するだけでなく、家族や友人、仕事仲間などと一緒に食事を共にするという機会は、いつの時代や文化にあっても重要な場としてあり続けてきました。もちろん現代社会においても、様々な場面で食を囲んで人は語り合い、様々な意見や情報を交換し共有します。

人間は太古の時代から、火を囲み、狩猟や採集によって得た食料を共にわかちあって食べてきました。我々ハイカーも、長い1日を終えて、一緒に歩いた仲間とともに焚き火を前に温かいものを口にする時間が特別なものになることはよく知っています。

三原さんが主宰する料理ユニット「南風食堂」は、もちろん料理を準備してくれますが、同時に食を囲む場を我々に提供してくれます。今日は三原さんをガイドに「食べる」という行為について歩みを進めることにしましょう。

三原寛子 料理家。料理ユニット「南風食堂」主宰。食に関する企画提案、レシピ制作、飲食店舗のメニュー監修などを行う。インド政府機関BSS認定アーユルヴェーダセラピスト、国際中医薬膳師。アーユルヴェーダの暮らし方と料理の教室「mahat tuning class」を開催中。

instagram:@nanpushokudo

さまざまな「食養生」

ーー今日は「食べる」という行為には生命維持としての行為と、社会をつくるみたいな行為のふたつがあるんだということを前提として置きながら話せたらいいなと思っています。まずは三原さん、自己紹介的に、普段はどういう活動をしているのかというところからお聞きできますか?

「南風食堂」という屋号で料理の仕事をしていて、1999年から活動しているので、今年で26年目になります。ケータリングをしたり、レシピ監修をしているお店がいくつかあったり、ウェブや雑誌などのさまざまなメディアでレシピを紹介したり、食に関する相談に乗ったりと、食にまつわる幅広い仕事をしています。そんな中で、15年くらい前から食養生というものに興味が沸いて、学びを続けていく中で、生活と活動も少しずつ変わってきました。

ーー食養生とはどんなことなのでしょう?

食養生とは、食べものによって心身が健康で快適な状況をつくり、不調を改善していくことです。中国の食養生である中医学、そして中医学が日本に入ってきて日本の四季や日本人の体質に合わせてカスタマイズされていった和漢方、インドで発祥したアーユルヴェーダ、桜沢如一(*1)さんが提唱したマクロビオティックなどの考え方をベースに食養生をされている方もいらっしゃいますし、地域の薬草や、その土地ならではの伝統的な食事法を取り入れている人もいらっしゃると思います。

私に関して言うと、15年ほど前に、マクロビオティックに関わる仕事をいただくことがあったのですが、理論だけ理解して料理を作るのは何か違うなと感じて、きちんと勉強したいと思うようになったんです。そこで、まず中医学とマクロビオティックを学びました。その後、アーユルヴェーダの先生と「一緒に教室みたいなことができたらいいね」と話すようになり、実際にアーユルヴェーダの暮らし方や食を取り入れながら1年ほどかけてプログラムを作って、料理教室をスタートさせました。その時は、アーユルヴェーダに関しては素人として関わる感じだったのですが、料理教室も今年で10年目になり、その間に自分でも日本の学校で学んだり、インドの学校に行ったりしながら、アーユルヴェーダを深く学んできました。

(*1)桜沢如一(1893ー1966年)

日本の思想家であり、日本発の健康長寿法であるマクロビオティックの提唱者。土地にある伝統の食物と雑穀食を中心にして、東洋の易と陰陽の宇宙観から導き出した食用法であるマクロビオティックを確立した。

――三原さんが学んだ食養生について順番にお聞きしていきたいんですけど、まず中医学とはどんなものなのですか?

中医学は、中国に2000年以上前から伝わる伝統医学で、自然界を見るように、その人の環境や内側のバランス全てを見て、バランスの崩れから生じる「病(やまい)」の本質を改善し、病を予防するという医学です。

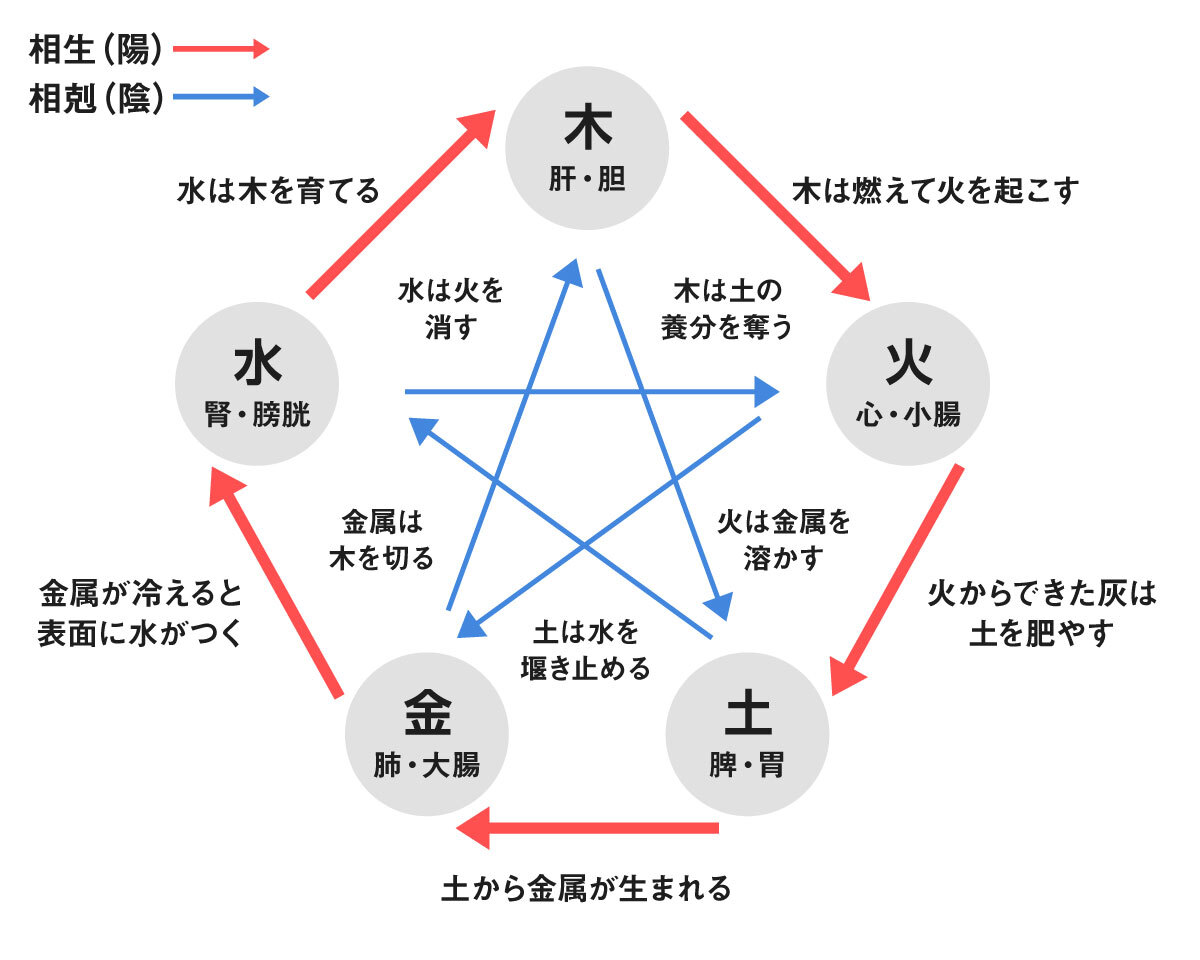

そのための代表的な理論には「陰陽説」や「五行説」があります。陰陽五行という概念のもと、万物には陰と陽があり、さらに五行という5つの性質があると考えられています。そして、それぞれの五行には「これとこれは相性がいい」「これとこれは相性が悪い」といった関係性があります。

中医学の学校に通ったとき、最初の授業で先生が「中医学は、宇宙の見方、街の作り方、人の身体、すべてを同じ物差しで考えています」とおっしゃったんです。その言葉を聞いたとき、それまで知らなかった物事の普遍的な道理のようなもの、その秘密に触れられるのではないかと、すごくワクワクしましたね。

――そのユニバーサルな物差しはすごいですね、五行についてもっと詳しく教えてください。

地球にある、あらゆるものは「木」「火」「土」「金」「水」(もっかどこんすい)の5つの要素から成り立っていると考える思想なんです。木が燃えて火を生じ、火が燃え尽きて土になり、土が固まって金(鉱物)になり、金が冷えて外側に水が生じ、水が木を育てていく。そうやって循環し続けていきます。自然界のものも、人体を構成するものも、すべて五行に振り分けられます。

例えば「四季」「臓器」「色」「穀物」「行い」「気分」「味」なども五行に対応されます。臓器で言えば、肝は木、心は火、脾は土、肺は金、腎は水とつながっていると考えられています。

体の不調があるとき、例えば「目が痛い」「冷えがある」といった症状がある人には、中医学はすごく役に立ちます。冬の季節に身体が冷えているなら、同じ「水」の五行の腎を温めようとか、「水」に対応する食べ物、例えば豚肉や豆を摂ろうとか、ひとつのキーワードから解決法がたくさん導き出せるので、すごく実践しやすいんです。

中医学は「未病」と言って、「病」を未然に防ぐことを重要視しています。なので、日常生活でも、四季の五行に対応しているものを取り入れることで、心身のバランスを調整してくれるのです。

ーーマクロビオティックについても学んだとお聞きしていますが、三原さんはどう捉えていますか?

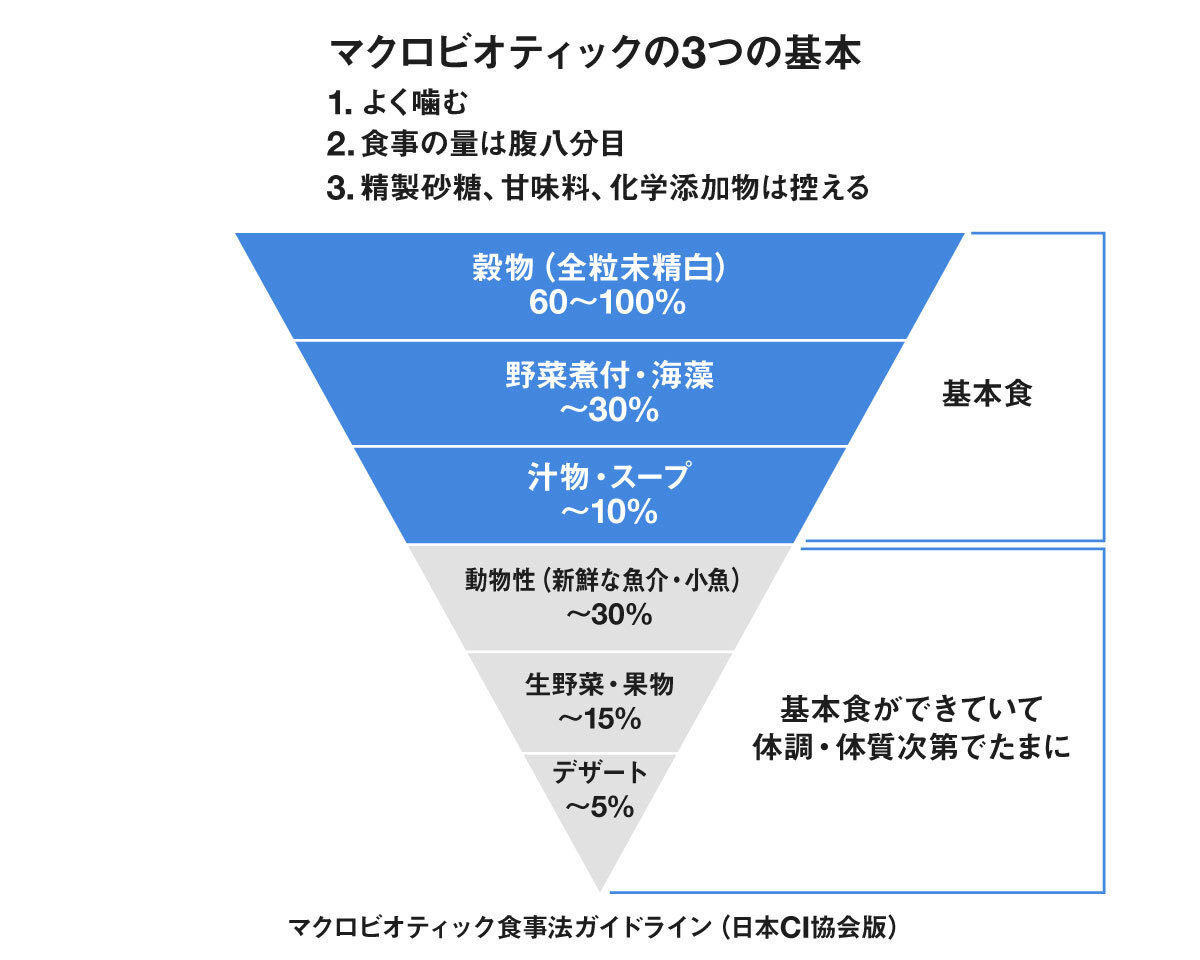

マクロビオティックとは、野菜、海藻、穀物を中心にした食養生で、食材の陰陽のバランスを取ること、そして「身土不二」や「一物全体」などの考え方をベースにしています。「身土不二」は自分が住んでいる土地で採れたものを食べるということ、「一物全体」は、食物は全体でひとつの命であって、それを丸ごと余すところなくいただく、という考え方です。野菜ならなるべく皮をむかずに、茎や根もすべてを食材として使うということですね。

ちゃんと勉強する前の印象として、マクロビオティックを実践している人に会うと「玄米しか食べちゃダメ」「肉食はダメ」「砂糖はダメ」と言われたり、禁止事項がすごく多くて、自分に厳しい人が多いなという印象と取り入れるにはハードルが高いな、というイメージがあったんです。でも、1回ちゃんと理論を学んでみようと思って桜沢先生の本を読んでみたら、全然そんなことは書かれていなかったんです。むしろ、宇宙の物差しのような考え方を柔軟に語っていて、「あ、マクロビオティックってこういうものなんだ!」と、より興味を持ちました。

日本におけるマクロビオティックのはじまりは、1920年代の後半なんです。その頃は食生活も質素で、栄養不足からくる病気もあったと思うんですよね。でも、現代は逆に飽食の時代で、みんな肉も食べてるし、体も陽性だったりするから、その頃とは状況がかなり異なると思います。

そんな中で、時代の変化に合わせて「今の時代にどうマクロビオティックを活かすか」を考えている先生に学びたいと思って、いろんな本を読んだり、話を聞いたりして、福岡の岡部賢二(*2)先生にたどり着きました。岡部先生の授業を受けて、四季ごとに食べるとよい食材や調理法、暮らし方、不調の現れが顔や身体に出るのを読み解く望診術などを学びました。

(*2)岡部賢二

1961年、群馬生まれ。日本玄米正食研究所所長。フードアンドメディカルコンサルタント。大学在学中に渡米した際に、アメリカ人の肥満率の高さに驚き、日本の伝統食が最高のダイエット食と気づいた後、正食と出会い桜沢如一の食養健康法を学ぶ。2003年、日本玄米正食研究所を開設。マクロビオティックの講演や健康指導で各地を回る活動を続けている。

――マクロビオティックと中医学は、どちらも食に限らない大きなものの考え方のように思いましたが類似点もあるんですか?

中医学とマクロビオティックはすごく近いように思います。中医学は、中国の四季と風土に合った養生法で、先ほど言ったマクロビオティックの考えにある「身土不二」「一物全体」などは中医学の教えにもあるんです。

マクロビオティックを提唱した桜沢先生が影響を受けた、「食育」の提唱者でもある石塚左玄(*3)は、中医学が日本に入って発展していった漢方を学んでいたそうですし。その中でも陰陽に重きを置くなど、人間という生命体の質や風土に合う食やライフスタイルを研ぎ澄まして研究したものなのではないでしょうか。

(*3)石塚左玄(1851年ー1909年)

江戸末期から明治時代にかけて活躍した陸軍軍医であり薬剤師。福井城下(現在の福井市)の町医の家に生まれ、藩医学所に学んだ。食と健康の関係に着目して理論立て、食生活で子どもの心身を養う「食育」を日本で初めて提唱した。

アーユルヴェーダでバランスを保つ

――その後、さらにアーユルヴェーダも学んだんですね。アーユルヴェーダについても教えていただけますか?

アーユルヴェーダは紀元前800年が最初の文献だと言われていて、とても歴史があるものです。語源としては、サンスクリット語で寿命、生気、生命を意味する「アーユル(Ayur)」と知識、知恵、科学を意味する「ヴェーダ(Veda)」の複合語です。つまり、人々が心身ともに健やかでいられるための智慧の集積というものなんです。約5000年以上前から伝わるインド発祥の伝承医学であり、世界4大伝承医学のうちのひとつで、インドとスリランカでは国の認める国家医師資格でもあります。インドでは、アーユルヴェーダ医療大学があり6年間の修学のあと国家資格を受けた者がアーユルヴェーダ医となる、西洋医学と共存している立派な医学なんです。

アーユルヴェーダの施術には、パンチャカルマ、シロダーラ、アビヤンガといったオイルと薬草を用いた身体の浄化療法があって、それは日本でも知っている人が多いのではないでしょうか。その他にも、食事や四季や日常の過ごし方、そして活動と休息のバランスについてを大切にしています。

アーユルヴェーダがいいなと思うのは、おばあちゃんの知恵みたいな、日常に取り入れやすくて、暮らしに寄り添った知恵がたくさんあるところなんです。例えば、オイルマッサージと発汗の組み合わせでデトックスする方法とか、白湯を飲むといいとか、冬に身体が冷えて重たくなったら絹の手袋で冷えたところをこするといい、というように、アーユルヴェーダには、暮らしの中でも手軽にできる、細かい身体のチューニング法がたくさんあることがすごく面白く感じました。

――アーユルヴェーダにおける3つの体質というものがありますよね?

トリドーシャですね。トリが「3」を現していて、ドーシャは「生命エネルギー」や「体質」というような意味です。アーユルヴェーダでの3つの質とは、風の性質であるヴァータ、火の性質のピッタ、水と土の性質であるカファの3つを指します。この3つは、季節、人間、食べ物、時間、味、土地といった全てに存在する要素であり、エネルギーなんです。

例えば、ヴァータの要素が多い人は軽快で人と人をつないでくれます。旅をすることや人と会うことが好きで、情報通でもあります。その代わり安定を嫌う傾向があって、疲れやすく、気分の浮き沈みも大きかったりします。

ピッタの要素が多い人は、リーダータイプで、決断力が強く、物事をどんどん進めるエネルギーがあります。正義感が強く、情熱家でもあります。反面、自分の意見が正しいと思って、それを押し付けてしまったり、意見が通らないと怒ったりしてしまう人もいます。

カファの要素が多い人は、安定していて、ゆっくりと物事を進めるタイプです。同じことを続けることも苦ではなく、その中に喜びを見出すことができます。反面、内向的になってしまったり、ものごとを動かすのがおっくうになってしまうこともあるというそれぞれの特徴があります。誰しも、この3つの中の1つか2つの要素を持っていて、健全な心身においては、このトリドーシャはバランスを維持しています。バランスが崩れるとそれが病気の原因となるという考えなんです。

――アーユルヴェーダにおいて、身体のバランスを維持するにはどうしたらいいんですか?

バランスが崩れる原因となるのは、季節の影響、食、暮らし方、対人関係、行動、抱く感情など、さまざまなことが関わってきます。私がやっている教室では、まずドーシャが乱れたときの症状や身体の変化を知り、四季を通じて自分自身の調子を深く観察することを行います。次に、生活習慣、食、セルフケアなど、乱れてしまいそうなドーシャをなるべく鎮静してバランシングする方法をお伝えして、実践していきます。

身体のことを知るための「物差し」

――では、今現在の三原さんの活動としては、中医学、マクロビオティック、アーユルヴェーダを状況によって使い分けながらミックスしている感じですか。

そうですね。中医学の陰陽五行も、マクロビオティックも、アーユルヴェーダも、それぞれ調子を整えるため、身体のことを知るための「物差し」ではあるんですけど、その中でも、効果をすぐに体感しやすいアーユルヴェーダは、日常に取り入れやすいなと私は思っています。自分のメンテナンスもしやすいですね。

中医学に関しては、漢方薬もそうですし、軽微な不調が現れた時などは、その症状に対する策がたくさんあります。他にも中医学の取り入れ方としては日常的に五行を意識して生活しています。マクロビオティックは、本当は日常的な養生として取り入れるべきなのでしょうけれど、私は体調のバランスが崩れがちなときに食養生として取り入れています。なので、今はアーユルヴェーダをベースにして、中医学とマクロビオティックの良いところを取り入れている、という感じです。

アーユルヴェーダの教室も10年目になるんですけど、あるとき、体調が悪かった生徒さんのために、ヴァータの季節(風の性質が強まる時期)に合わせて、ヴァータの症状を抑え、乱れないようにする食事を授業で教えて作ったんです。そうしたら、その生徒さんが「授業で食べた後、帰り道に歩くのが楽になって、その夜の睡眠と朝の目覚めが全然違いました!」と言っていたことがありました。そして、ついこの間卒業した生徒さんもこの冬、授業でお伝えしたことを実践した結果、「今まで生きてきていちばん快適な冬でした」と言っていましたね。アーユルヴェーダは効果がすぐに体感できる点がすごいなと思っています。

――南インドでいくつか料理教室に行ったことがあるんですが、インド料理は基本、スパイスをミックスするときもその日の家族の体調に合わせて配合を変えたりとか、扱う食材も変えたりすると教えてもらいました。インドの人たちはそれをアーユルヴェーダとは言ってませんでしたが、食事っていうもの自体がいわゆる医食道源的になっているのかなと感じました。

南インドの食文化はそうなのでしょうね。スリランカでも多くの家庭で、薬にもなって料理に使える植物を庭に何種類も植えているそうです。

アーユルヴェーダを日常に取り入れる

――三原さんが主宰している料理教室では、インド発祥のアーユルヴェーダを、気候風土や環境が異なる日本での生活の中ではどういう取り入れ方を提案しているんですか?

私の料理教室は1年を通して行うクラスで、春夏秋冬の四季に梅雨を加えた5つの季節のドーシャをバランシングするレシピをいくつかお伝えしているのですが、本格的なインド料理ではなく、和食にスパイスをひとつ加えるくらいのシンプルなものなのです。あと、スーパーで手に入ることができる食材で作れるようにして、その季節、繰り返しつくってもらえるように、行程も本当に簡単な、誰でも気軽に実践できるような内容にしています。

それから、例えば私と豊嶋さんの体質が違うとすると、同じ夏を過ごしても、その後に感じることや体に起こる変化はそれぞれ違いますよね。授業では、そういった違いをみんなでフィードバックして、「この体質の人はこういう影響が現れた」「これを食べたら体調がこう変わった」「この食材の組み合わせは効果があった」といったことをシェアしながら、自分はもちろん、他ドーシャの方の心身も観察してもらうクラスにしています。

授業を受けてもらって1年ぐらい経つと、ひと通りのドーシャの影響がわかってくるので、みなさん自分で新しいレシピを作ったり、暮らし方を工夫したり、自分なりのアーユルヴェーダを活用できるようになってくるんです。私の料理教室の名前は「マハトチューニング」というのですが、1年経って卒業する頃には、みなさん自分で心身のチューニングできるようになってきますね。

三原さんとアーユルヴェーダセラピストの池田早紀さんによる季節の食と暮らしの教室「mahat tuning」の模様。

――「マハト」って初めて聞く言葉なんですけど、どんな意味があるんですか?

マハトとは、サンスクリット語で「宇宙とつながっている知性」を意味する言葉です。これは、宇宙や地球、あらゆるものとつながっている状態を指します。普遍的な知性、つまり宇宙に息づくすべての生命を支える根本的なエネルギーのようなものですね。

例えば、植物の種を蒔くと、根は土に伸び、茎は空へ向かって成長しますよね。人間も、受胎して十月十日かけて成長し、生まれてくるとすぐに母親の乳房を求めて呼吸を始めます。こうしたすべての現象は、マハトとつながっているからこそ起こるものと考えられています。本来、人はこの普遍的な知性としっかりつながっているはずなんですね。マハトとのつながりがブレなければ病気にもならず、心身ともに健康でいられるという考えが軸にあります。ただ、季節や生活環境、仕事、対人関係などで心や体のバランスが崩れてしまうこともあります。

アーユルヴェーダの本来の目的は、心も体も健やかに保つことにあります。その状態に自分でチューニングできるようになればいいな、という思いがあって、このクラスを作りました。みなさん理論が体に入ったら、いろいろ実践と工夫をし始めてくれるんです。生徒さんから教わることも多いですね。

よく生徒さんに話すんですが、私は出張から帰ってくると無性にラーメンが食べたくなるんです。でも、それって「なんとなく食べたい」わけじゃなくて、実はちゃんと理由があるんですよ。移動自体が「ヴァータ(風のエネルギー)」を乱す行為なんですね。そして、ヴァータを鎮めるのは、動物性の油が溶けた温かいスープ。つまり、ラーメンが理にかなっているというわけです。

でも、必ずしもラーメンじゃなくてもよくて、例えば、味噌汁にオリーブオイルを垂らすとか、ギーを加えるとかでも同じような効果が得られるとわかると、「なんとなくラーメンを食べちゃう」ではなく、「今はヴァータが乱れて疲れているから、その乱れを鎮静してあげよう」と、自分で食を選べるようになるんです。そうやって、自分の状態を理解して、コントロールしたりチューニングしたりできるようになってくるのです。

自身の身体の反応を知ること

――アーユルヴェーダを実践することによって、漠然とした不調は改善されるのでしょうか。

そうですね。ほかの養生法もそうですが、まず、どうしてその不調が起こっているのかを見極めることが大事なのだと思います。人はそれぞれ違うので、例えば、「これをすれば健康になる」という万人に通じる答えがあるわけではないんですね。

私たちの教室では、まず生徒さんにダイアリーを書いてもらうんです。食べたものとか、強く欲したものとか、排泄物のこととか、毎日の気分とか、そういったいろいろな項目を全部表に書いてもらっています。それをよく見てみるとちょっと不調を感じたときに、必ず数日前にその原因となることがあるのです。先ほどの「ラーメンを食べた」という話の他に例をあげると、ある日、鼻詰まりが起こったとします。そして、その数日前に食事を食べ過ぎてしまっていたとします。すると、過食という行動によるカファの乱れで、鼻詰まりが起こったのだとわかりますよね。「何が原因でこの不調が起こっているのか」がわかると、「どうケアすればいいのか」ということも自分で考えやすくなる。そしてアーユルヴェーダには、ドーシャのケアの方法にもいろいろあるので、「この季節なのでこの養生法をやってみよう」「これを食べよう」というように、漠然とした不調を乗りこなす術が自然と身についていくんですよね。

――こじつけるわけじゃないですけど、ハイキングのために僕らはギアリストっていうものを作るんです。本当に必要なものとその重量を知るためです。たとえば旅行へ行くとき、あれもいるこれもいるかなとカバンに放り込んで行ったけれど、帰ってきたら全然使わなかったものがたくさんあったってみんな経験していると思うんです。

そうならないためには、自分が持っていく荷物の重さを正確に知ることと、いらないものは持って行かないことが大事なんですよね。でも、「いらない」という判断をするには、自分のスキルや経験を理解してないと不安の方が勝ってしまって、「いらない」って思えなかったりします。荷物を減らして軽くするためにはちゃんと整理して知る必要があるんです。漠然とだとできないとこがあるなと思っています。

アーユルヴェーダって言葉だけ聞くと、よくわからないし、怪しさもあるような気もするし、スピリチュアル系に捉えられたり、誤解されることもあると思うんですが、話を聞いていると、アーユルヴェーダの語源の通り、脈々と積み重なられてきたひとつの方法論だと理解できました。

そうですね。方法論として、症状、反応、対処法を当てはめていく作業ですね。

――体質以外にも、自分のバイオリズムみたいなものがありますよね。1日の中で状態や気分が大きく変わる日もありますし、女性だったら生理の周期がまたそこに重なっていたり、すごく複雑で人によって違いますよね。

そうですよね。いろいろな影響を無意識に受けているのでしょうね。ちなみにアーユルヴェーダにおいては、時間にもドーシャがあって、朝6時から10時がカファの時間、10時から14時がピッタの時間、14時から18時がヴァータの時間、18時から22時がカファの時間、22時から深夜2時までがピッタの時間、深夜2時から早朝6時までがヴァータの時間なんです。

なので、10時から14時にピッタのエネルギーを活かして決断しなくてはいけない仕事をこなし、14時からはヴァータのエネルギーを活かして打ち合わせや人とのコミュニケーションをするのが時間の質に合った時間の使い方だったりします。更に、同じ時間の質でも、体質としてのドーシャの種類によってその人に与える影響が変わってきます。例えば、カファの人は、同じ質がゆえにカファの時間での影響を受けやすかったりします。

それだけではなく、季節の影響や、行動や食べたものによっても影響を受けるので、身体が受ける影響はとても複雑なんですよね。でも、その物差しと自分の心身への影響がなんとなくわかってくると、気分も体調もめちゃくちゃだと感じたとしても、その理由と対処法がわかってくるんです。そうすると、気分や体調に振り回されなくなってくると思います。

【後編に続く】