#2 出会いの南カリフォルニア

#2 出会いの南カリフォルニア

メキシコ国境からカナダ国境まで、アメリカ西海岸の山々や砂漠を越え4,265kmに渡って伸びるパシフィック・クレスト・トレイル(PCT)。「トリプルクラウン」と呼ばれるアメリカ3大トレイルのひとつであり、さらにウルトラライト・ハイキングそのものも、そこを歩くハイカーの中から生まれてきた正にULの故郷とも言えるトレイルです。

そんな「ロングトレイルの中のロングトレイル」PCTを、山と道京都に今年加わった新スタッフ、伊東大輔が2022年にスルーハイクした模様を綴る全10回の連載の#2。#1では先行きが思いやられるスタートを切った伊東ですが、今回は徐々にペースを掴み、PCT名物(?)とも言えるハイカーのパーティにも遭遇。多くの仲間との出会いの中から、遂にこの連載名の由来ともなったトレイルネームを賜ります。

楽 or 楽しい

スタート初日からいきなりのトラブルに出鼻をくじかれ、「4,265kmを歩き切る」という思い描いた未来が、ちょっぴりかすんで見えた。

「苦難なんて旅のアクセント」

そんな余裕をかましていた自分を蹴飛ばしてやりたい。後で思い返すとたいしたことのないトラブルだろうが、この時の浮き足だったぼくに不安の種を植え付けるには十分だった。そんな気持ちを片付けられないままではあったが、ぼくにできることは一歩づつ前に進むことだけ。

気持ちのスイッチを入れ直し、カナダ国境へ向けてふたたび歩き始めた。

PCTの旅はまだまだ始まったばかり。

高い木々が存在しない広大な乾燥地帯。

ロングトレイルの旅は、おおよそ1週間に1度、食糧補給のために街に下りる。その他にも、山ではありつけないハイカロリーフードを胃袋いっぱいに詰め込んだり、獣のような臭いをシャワーで洗い流したり、束の間の人間らしい生活を満喫する。そしてヒッチハイクでトレイルに戻り、ふたたび1週間ほど歩き、次の街へまた下りる。

山と街を繋ぐ、そんな日常を半年間繰り返すと、いつのまにか4,000km以上を歩くことになる。

6日分(約160km)のトレイルフード。

2日目の今日も例によって灼熱地獄。

まだまだ乾き切った空気と肌に照りつける強烈な日光がおりなす暑さに慣れる気配もないが、それと同時に日本ではお目にかかることのできない乾燥地帯の景色にぼくは目を輝かせていた。ふと足元に目線を落とすと、まるでスモールサイズの恐竜のようなトカゲが日陰を求めてウロウロとしており、時折、靴下越しに突き刺さってくる植物の針が、ぼくを足止めする。

「はぁはぁ……そろそろ水場も見えてくるはず……!」

南カリフォルニアセクションの水場といえば申し訳程度に流れる小さな沢が相場だが、目に飛び込んできたのは、泳げる程の大きな沢と服を脱ぎ捨て水を浴びるハイカーたちだ。ぼくもいても立ってもいられず、岩場の斜面を急ぎ足で駆け下りると、服を脱ぐことすら忘れ、勢いよく楽園へ飛び込んだ。

「あぁ〜気持ちいぃ〜〜。」

汗がまとわりつくほてった体に、キンキンに冷えた沢水がたまらなく心地よい。こんな時、英語でなんて表現していいかわからず、ありったけの感情を込めて「オーマイガー」と、遠慮気味につぶやいた。まだまだ英語のコミュニケーションにも慣れていないので少し照れてしまう。

ふとトレイルの方に目をやると、水浴びを終えて出発支度をしていたブギーとロビンがこちらを見て小さく微笑み頷いた。

「この瞬間に言葉なんていらないよね?」

そう言わんばかりのあたたかい表情をして、バックパックのベルトを締め上げた彼女たちは名残惜しそうにトレイルへ姿を消した。

……それにしても若い女の子たちが下着姿で水浴びしてる光景はとても刺激的だったな。

支度をするブギーとロビン、日傘を指しているのはアラスカ出身のビー。

こんなサボテンが自生しているものだから足元への注意も欠かせない。

前日の反省を活かし適宜水分補給をしながら、足取りが重くなる昼間をなんとか乗り切った後も、ぼくはハイカーたちの背中を追いかけせっせと足早に歩いていた。

トレイル上で出会った4人のハイカーと成り行きで一緒に行動することになったのだ。先の水場で出会ったブギーとロビン、もともとの友人で一緒にPCTを旅しているチェイスとドリュー、そしてぼく。なぜこんなに急いで歩いているかというと、アメリカのハイカーは本当に歩くのが早い。ブギーとロビンなんてすごく小柄なのだがついていくのも精一杯。その分彼らは休憩が長く、1日に歩く距離はぼくもそう変わらないのだが、小柄な女の子に次々と追い抜かされる瞬間はなんとも言えない。

前からブギー、チェイス、ドリュー。ロビンはまだ先を歩いている。

休憩にピッタリな日陰で遅めのランチを取ることになり、話題はお気に入りのトレイルフードに及んだ。ロングトレイルの定番ランチはやっぱりトルティーヤ。ピーナッツバター、ジャム、ツナ、サマーソーセージ、マッシュポテト……可能性は無限大だ。

そんな話をしていると過去にAT(アパラチアントレイル)をスルーハイクしたことのあるブギーから、「ツナにピーナッツバターを塗るとおいしいわよ!」と、日本人のぼくには想像もつかぬレシピが提案された。それはピーナッツバターをこよなく愛するアメリカ人の彼らも同じだったようで、ためらいの空気が流れる中、果敢にもチャレンジを申し出たのは21歳のドリュー。トルティーヤにツナをのせ、たっぷりのピーナッツバターを塗り込み、恐る恐る口へと運んだ。

彼に視線が集まり、そして彼の口が開いた。

「うん……議論の余地があるかな。」

なんにでもピーナッツバターを合わせるアメリカ人をも苦笑いさせる、そんなレシピだったようだ。

勇者ドリュー。ちなみに彼は数日後に腹を壊しPCTを去ることになる。……これが原因じゃないよね?

居心地のよいスポットと仲間との時間に腰も重くなり、気づけば時刻は17時をまわっていた。今日の目的地までは残り17Kmほど、時間にすると3時間といったところか。日の入りは20時頃なので逆算するとそろそろ出発しなければならない。2日連続のナイトハイクは避けたいところだ。

そう思いながら皆に目をやるが、マットを敷いて昼寝をする者もおり、いっこうに動き出す気配がない。計画が崩れることを嫌うぼくの頭には、彼らと別れ先を行く選択肢がぼんやりと浮かんできた。担いでいる食料にも限りがあるので、こんな序盤であまりうかうかしていられない。ぼくの中で急ぐ気持ちがじわじわと強くなり、それはやがて焦りへと変わっていった。

「自分の計画」と「仲間との時間」。どちらを信じればいいか分からなくなった時、ある言葉を思い出した。

「迷った時は、楽しそうな道を選ぶ」

これは渡米する前に宿泊したゲストハウスのオーナーの言葉である。

いつしか「楽しい」よりも「損をしない」、そんな選択をしていないだろうか。ぼくはもともと営業の仕事をしており、「損をしない」、「効率的」、そんな選択肢がいつの間にか頭にびっしりとこびりついていた。損をしないとそりゃ楽だ。もちろんそれが悪いわけではないが、せっかくの自由な旅なのだから楽な方ではなく、ひたすら楽しいを追いかけてみようと。

ぼくの進む道は決まった。

あたりに散らばった道具を片付ける手をとめ、乾いた地べたにゴロンと寝そべった。視線の先にはどこまでも続く真っ青に澄んだ空とありったけの自由が広がっていた。

沢に足をつけ気持ち良さそうに昼寝をするチェイス。

結局その日は目的地に到着できず皆でカウボーイキャンプをした。

帰るべき場所へ

ハイカーは街へおりた際、ゼロデイ(全く歩かない休息日)を月に何度か取り、心も体もリフレッシュさせる。1週間の山行でジャンクフードに飢えたぼくは、街のダイナーでアイスクリームの乗った豪快なワッフルを頬張っていた。

「あなた昨日も来ていたわね。気に入ってくれたのかしら。」

そう、何を隠そうぼくはアイディルワイルドという街で2日連続のゼロデイを取っていた。体調を崩したわけでもなく、ついこの間まで先を急ごうとしていたぼくがなぜこんなにゆっくりとしているのか。

それは明日、この街の市長犬であるメイヤーマックスの誕生日会が開かれると耳にはさんだからである。アイディルワイルドには地方政府が存在せず、2012年から犬が市長を務めており、現職のマックスは2代目だそうだ。(2代目メイヤーマックスは2022年7月に亡くなられたそうです。)

話が少し脱線したが、「アメリカのパーティ」というパワーワードには、ついついナイトクラブで踊り狂う映画のワンシーンを想像してしまう。そんな胸を踊らせるイベントがあるのだから、数日前に別れ、後ろを歩いているブギーたち御一行もきっと追いついてくるはずだ。

「楽しい」を追いかけると心に誓ったぼくには2日後のパーティを待つなんて容易い選択だった。

山岳リゾートであるアイディルワイルドは週末になると観光客で溢れかえる。

バースデーパーティの会場へ向かうため地図アプリとにらめっこしていると、行く先から聞き慣れた声が聞こえてきた。

「ひさしぶり〜! 会いたかったよ!」

目をやるとそこにはブギー・ロビン・チェイスの3人に加え、ついこの間トレイルで出会ったカル、他にも見知った顔のハイカーが勢揃いしており、まだまだ慣れないハグで再会を祝福した。パーティ会場はハイカーの他にもローカルの人たちで溢れかえり、陽気な音楽に装飾されたガーデンの中には、豪華でアメリカンな食事が盛大に振る舞われていた。お皿いっぱいに油まみれのハンバーガーやカラフルで体に悪そうなドーナツを盛り付け、ビール片手にハイカーたちと短いようで長かったここまでの1週間を振り返った。

同じ年にPCTを旅するハイカーは「同級生」と比喩されるのだが、別々で旅をしていても同じバックグラウンドを持つ仲間たちとの会話は驚くほどに弾んでいく。多くのハイカーはこれまでこんな旅を経験していないものだから、その興奮や憂鬱を共有できる仲間の存在は心強いに違いない。

この場はバースデーパーティの名を借りた、ハイカーの交流会という表現が正しいのかもしれない。当のぼくもバースデーパーティというよりも仲間との再会を楽しみにこの場へやってきた。そんな仲間たちから向けられる屈託のない笑顔を見た時、少し後ろを歩いていた彼らの旅の流れに帰ってきたことが正しかったと自然に笑みがこぼれ、楽しい時間はあっという間に流れていった。

「ロングトレイルの醍醐味は出会い」

日本でも散々耳にしたセリフだったが、同じゴールを目指すハイカー仲間との約束をしていない偶然の再会は、自分が思っている以上に心地よく、これからの旅の期待を膨らませるものだった。

左からぼく、チェイス、カル。

パーティなので小さなとんがり帽でドレスアップ。

旅が始まって1週間なのにキャンプ場で散髪を始めたブギー。

翌朝4時、テント内に鳴り響く耳を塞ぎたくなるようなアラーム音で目が覚めた。アイディルワイルドの街のキャンプ場にみんなで泊まっており、周りの仲間たちを起こさないようにすぐさまアラーム音を遮った。二度寝してしまわぬように寝袋に包まれた体をムクっと起こし、まだ見開いていない目をこすった。この日はブギーを含む5人でデイハイクをするため、いつもよりも早めにアラームをセットしていた。

デイハイクと聞くと簡単に聞こえるが50km以上を歩くタフなプランが控えており、そんな距離を1日で歩いたことのないぼくは少し不安にも思っていた。今日中にまたこのキャンプ場に戻って来る予定なので、ささっと必要なものをバックパックに放り込みテントの外に出ると、すでに他の4人は集合場所に集まっていた。中には初対面のハイカーもおり、急造パーティでのハイキングの始まりだ。

5つのヘッドライトが徐々に高度を上げていく道路を照らし、太陽が山の上から顔を出す頃、ぼくたちは登山口へと辿り着いた。あわよくば登山口までヒッチハイクできたらいいねと前日に話していたが、あまりに朝早くだったので結局1台のクルマも見かけることはなかった。おそらくひとりでこの道路を歩いていたら退屈だっただろうが、仲間とくだらない話をしながらだったのであっという間に登山口に辿り着いた。

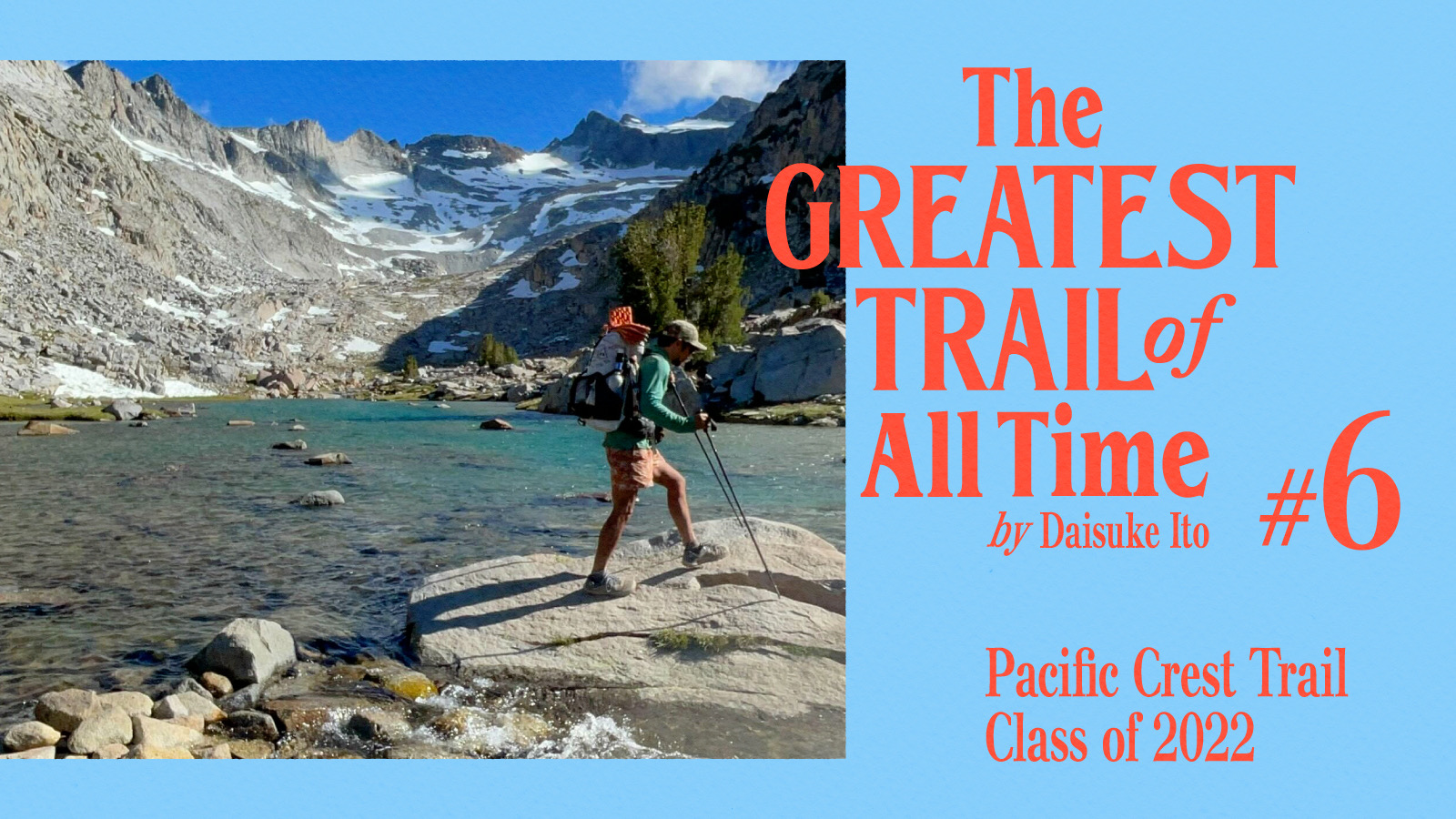

登山口から1時間ほど樹林帯の中を歩き更に高度を上げると、最高標高が3,000mを越えるサンジャント山脈にはゴツゴツとした岩稜帯が広がっていた。足を止めたくなるような圧巻の景色ではあるのだが、幾度となるアップダウンがぼくたちの体力を容赦無く奪っていく。今日のゴール地点である登山口は街から17マイル(約27km)あり、ヒッチハイクで街まで戻る必要があるので、できれば明るいうちに歩き終えたい。いくら朝早くから行動しているとは言え、ぼくひとりだったらきっとこんな無茶な計画は立てなかっただろう。

荒々しい岩稜帯が目の前に広がる。

順調に歩き進め、ある岩場の下り坂に差し掛かった時、ぼくはスリップしないようにリズミカルにトレイルを駆けおりた。仲間たちの様子を見ると少しへっぴり腰になりながら、トレッキングポールを使い一歩ずつ慎重に下っている。

「なんでこんな危険な場所で走ってるのよ! まるでGOAT(山羊)ね!」

ブギーが笑いながらぼくを指さし、そう言った。

「あ! あなた今日からGOATね!」

なんの話だよと思う方もいらっしゃるだろうが、アメリカのロングトレイルにはトレイルネームというあだ名をつけ合うカルチャーがある。ぼくもそんな遊び心のあるカルチャーに密かに憧れを感じていた。いや、おそらくトレイルネームをもらうことは全てのハイカーが憧れているに違いない。

「それにGOATにはこんな意味もあるのよ。Greatest Of All Time。『史上最高』って意味のスラングよ。」

パンデミックにより2年間の旅の延期を余儀なくされ、ぼくは憧れのこの場所を旅していることにとびっきりの幸せを感じていた。そんなぼくは、出会うハイカーからの「調子はどうだい?」という挨拶に”I’m happy!”や”I’m so great!”と、言わずにはいられなかった。

「あなたいつも幸せそうだしね。ピッタリじゃない!」

ここまでの旅で英語も満足に話せないぼくをあたたかく受け入れてくれていた大切な仲間から、スペシャルな名前をプレゼントしてもらった。

「気に入らなかったらパスしてもいいのよ!」

なんて言われたが、そんな大切な贈り物を受け取らないなんて頭に浮かびさえしなかった。

まるでRPGの世界を旅しているパーティのよう。

山岳地帯を駆け抜ける仲間たち。

19時頃にはなんとか50kmを歩き切り、ぼくたちは荒野を貫く一本道で映画のワンシーンのように、夕日に照らされながら親指を立てていた。公共交通機関のないPCT沿いの道路では街へ向かうにはヒッチハイクに頼るしかない。

「私、いいモノ持ってるわよ!」

そう言うとブギーはバックパックの中からとんがり帽子を取り出した。見覚えのあるその帽子は、昨日のバースデーパーティで皆でかぶっていたものだ。

「これで目立つでしょ! すぐに捕まえてみせるわ!」

女性陣に前に出てもらい、むさ苦しい男たちは木陰に隠れてその時を待っていた。まるで何かの詐欺のようだが、すぐにスバルのクルマに乗ったおばさまが声をかけてくれた。知名度の高いPCTの付近ではハイカーフレンドリーな人が多く、ヒッチハイクも思っていたほど難しくはない。狭い車内のトランクでぎゅうぎゅう詰めになり、車酔いで気分が悪くなったそんな時間も思い返せば大切な思い出だ。

楽しそうにヒッチハイクをするブギーとロビン。

あたりもすっかり暗くなり、街のキャンプ場に戻るとワイワイと賑やかな笑い声がぼくたちを出迎えた。

「ただいま〜! って人数めちゃくちゃ増えてない?」

そこには10人をゆうに越えるハイカーたちが、ぱちぱちと火の粉をはぜる焚き火を見つめていた。こんな簡単にコミュニティが広がってしまうのも、トレイルカルチャーあってのことだろう。

「おかえりダイ! ハイカーネームもらったんだってな!」

なんで知っているんだと不思議に思ったが、話を聞くとブギーが他の仲間へメッセージを送っていたようだ。

「おめでとう!!」

祝福の歓声と拍手につつまれちょっぴり照れくさかったが、ひとりひとりとがっちりハグをした。その時、なんだか胸の奥にあたたかい気持ちが湧きあがり、目頭が熱くなっていくのを感じた。旅を始めてたった1週間足らずだが、知らぬうちに不安を積み上げていたのだろう。ひとりで異国の地にやってきたぼくを、優しい空気でつつんで迎えて入れてくれる彼らはまるで「家族」のようだった。

ひとつ別の道を進んでいたら、彼らのいない全くちがう未来がぼくを待っていたのかもしれない。子どもの頃は無意識に掴みとっていた、「楽しい」という素直でまっすぐな気持ちが、ぼくと彼らとを出会わせ、そして物語を作りあげた。

彼らとの時間をいつまでも噛みしめていたいと思うぼくの心とは裏腹に、賑やかで暖かな夜は瞬く間に更けていった。

YouTube

伊東とスタッフJKが旅の模様をYouTubeでも振り返りました。