誰にでもある、ずっと使い続けている道具や思い出の道具、どうしても捨てられない道具。

この『HIKERS’ CLASSICS』は、山と道がいつも刺激を受けているハイカーやランナー、アスリートの方々に、それぞれの「クラシック(古典・名作)」と呼べる山道具を語っていただくリレー連載です。

第13回目となる今回は、この山と道JOURNALSでも『コンチネンタルディバイドトレイル放浪記』を連載してもらったイラストレーターであり、ロングディスタンスハイカーでもある河戸良佑さん。昨年、全長3500kmのアパラチアントレイルを踏破し、アメリカの3大ロングトレイルをすべて制覇したトリプルクラウン・ハイカーとなりました。

河戸さんにはアパラチアントレイルの旅の顛末もこの山と道JOURNALSで連載してもらう予定ですが、そのイントロダクションとして、今回は5ヶ月に及ぶアパラチアントレイルの旅で愛用した道具たちを紹介してもらいました。

ともあれ『コンチネンタルディバイドトレイル放浪記』を読んでいただいた方はご存知の通り、独特の脱力した感性を持つ河戸さん。毎回その人の山や道具の遍歴を語っていただく冒頭『NOTE』のコーナーを、彼の最初の山旅となった10年前のネパールと今回のアパラチアントレイルそれぞれの旅の始まりを描いた、まさに河戸ワールド全開なエッセイに仕上げてくれました。

NOTE

2010年12月、カトマンズ

ネパールの首都カトマンズ郊外のコンクリート打ちっぱなしの一軒家のキッチンで、22歳の僕は大きな鉄のプレートに山のように盛られたダルバートを手で口に掻き込んでいた。ダルバートとは白米にダル(豆)のスープと「タルカリ」と呼ばれる野菜のスパイス煮込み、そして「アチャール」と呼ばれる漬物を盛ったもので、ネパールで一般的な家庭料理だ。

ネパールの首都カトマンズ郊外の一軒家でママ自慢のダルバートがふるまわれる。

「リョウシュケ! もっともっと食べなさい!」

大きなお腹のネパール人の女性が、僕のプレートに乱暴に白米とダルスープを投下する。彼女はこの家の奥さんのルパ。お腹が大きいのは、彼女が妊娠しているわけではない。中年のネパール人女性は大概がふくよかなのだ。

「プギョ! プギョ!」と僕は叫ぶ。「プギョ」とはネパール語の「満腹」という意味で、満腹ゆえにこれ以上は食べたくないと訴えるが、そんなことはおかまいなしに「じゃあ、これで最後ねっ」と言って更に追加する。僕は今にも腹がはちきれそうで、息をするのも苦しい。それを見ていた次女のリサ、長男のビップロウがケタケタと笑う。

家族が経営する雑貨屋、ネパール語が堪能ではない僕は水とタバコしか売ることができない。

突如、暗くなり、窓のからの微かな月明かりだけが部屋を照らしていた。停電だ。カトマンズはネパールの首都でありながら、電力が足りていない。なので毎晩、計画停電が行われている。この家に来てもう2ヶ月がたち、停電に慣れてしまっていた。僕がこのネパール人宅に滞在するようになったのは、全くの偶然からだった。

僕は子供と一緒の部屋で生活していた。停電で最後まで満足にテレビを観れたことは一度もない。

この年、僕は大学を留年していた。しかし、必要単位を早々にとり終えていた(留年していながら単位を早々に、とは変な表現ではあるが)。僕は余った時間で、タイから東南アジアを周遊し、インドを経てネパールまでやってきた。物価の安さに期待していたが、ちょうど10月がヒマラヤのハイキングシーズンのために、宿代が数倍にまで高騰していた。安い宿が3倍〜4倍になったところで大した額ではないのだが、この時の僕は笑ってしまうほど金がなかった。どの宿も予算内に収まらず、自暴自棄になって道端に座り込んでいたところ、近くの売店の主人が店内に招いて温かいチャイを与えてくれた。

事の顛末を説明したところ、店主クリシュナは「なら、うちに泊まってもよい。ただし1日3ドル払ってくれ、そうすれば、ベッドと食事は面倒みよう。」と提案してくれたので、これぞまさに好機とばかりに転がり込んだのだ。

地元のネパール人の家にホームステイするという、とても素晴らしい体験をしていたのだったが、唯一、僕を苦しめていたのが、奥さんの異常なまでの食事のもてなし精神だった。「ここは相撲部屋なのか?」と思ってしまうほど、毎日2食をクタクタになるまで食べさせられていた。

ご主人の実家に宿泊した時期がもっともディープなホームステイ体験だった。

その日も僕はダルバートを流し込むように食べていた。だが突如、何も喉を通らなくなって激しい腹痛に襲われた。そして腐った卵のようなゲップまで出てきた。その後は下痢で動けなくなり、ただただ寝て過ごすことになった。停電で真っ暗な部屋で布団に包まり震えていると、ある考えが頭をよぎった。

「ここから脱出せねばならない!」

世話になっていながら脱出しようと思うなど、なんとも不義理な話だが、脳内で雷鳴のように轟いたこの考えは、一瞬で僕を感電させ痺れさせた。

そして次の瞬間、新しい雷がカッと閃く。

「そうだ、ヒマラヤを登ろう」

とにかく登れそうな山を適当に登っていた。想像以上の辛さだったが初めて感じる山の美しさに、少しづつハイキングが好きになっていった。

もっとも、これまでの僕には地元の六甲山くらいしか登山経験しかない。しかし、ネパールは登山観光大国である。カトマンズにはたくさんの登山用品のレンタル店があることは知っていたし、現地の飲み仲間から入山許可書を手配してもらうことも容易だ。何よりも「せっかくネパールにいるのだから、ヒマラヤに行きたいと思うのです。お母様」という言い訳は、至極真っ当に受け止めてもらえるような気がした。

僕は布団の中で懐中電灯を点け、ネパールのガイドブックから「ハイキング」の項を探し出すと、ゆっくりと読み始めた。

その時は、まさかこれが人生初の40日にも及ぶロング・ディスタンス・ハイキングになろうとは、微塵も思っていなかったのである。

レンタル品とニセのアウトドアブランドで身を固め人生初の本格登山に単身で向かう。

2019年3月、アトランタ

32歳の僕は郊外のとある一軒家で目を覚ます。酷い二日酔いで、喉が乾燥しきっていて呼吸がしにくい。寝袋に入っていた僕は体を芋虫のように丸め、そしてウゥウゥッと唸る。周囲にはハイキング道具の数々が散乱している。

そうだ、昨晩、泥酔した勢いで、明朝から歩き始めるアパラチアン・トレイル(AT)の準備をしようとしていたのだった。そして、そのATの始点から近しい大都市アトランタに、アメリカ人のハイカー仲間マタドールの友人宅があり、宿代をケチりたい僕らはそこに転がり込んでいたのだ。

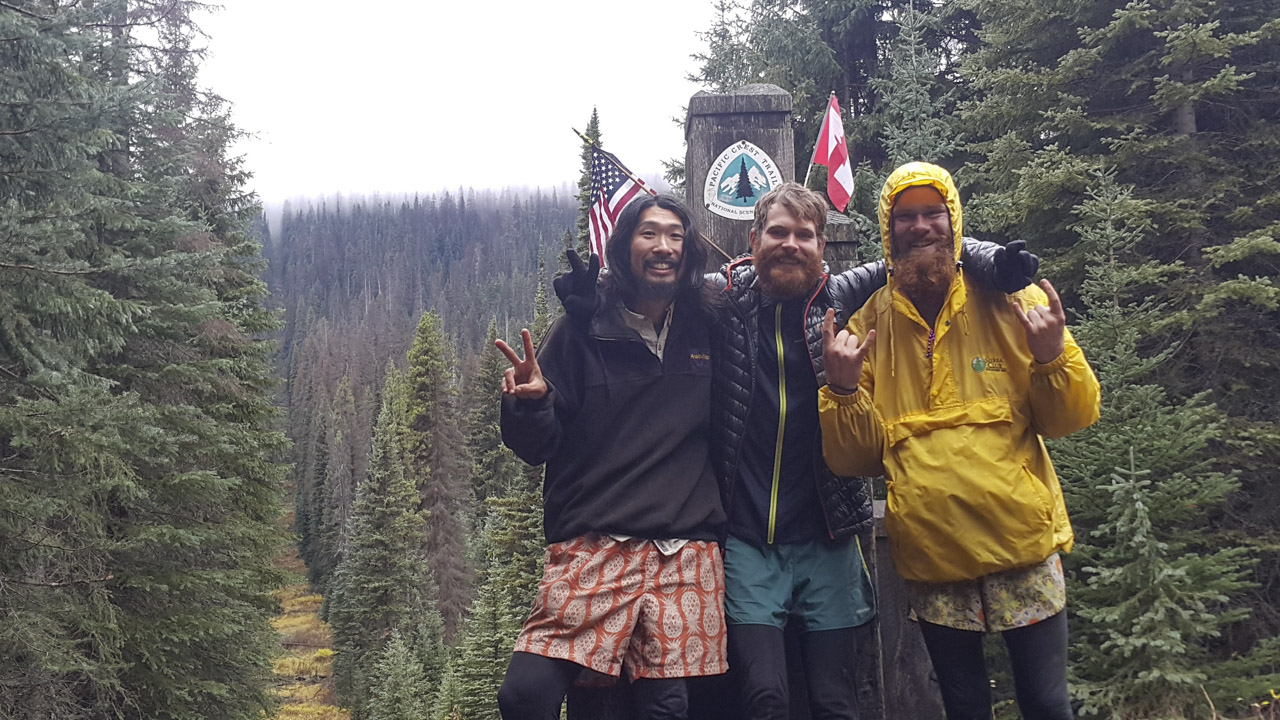

マタドールとは2015年にPCTを歩き共にゴールした。

その時、部屋の扉が開きマタドールが入って来た。

「おい、スケッチ。大丈夫かい? 真っ青だぞ。水でも飲めよ。」

彼は水の入ったグラスをそっと床に置くと、僕はそれを引ったくるように拾い上げ、一気に飲み干す。

「まだ気分が悪い。実は2週間前からほとんど寝てなかったんだよ。」

「はあ? どういうことだ?」

「先々週からアパラチアン・トレイルの準備を始めたんだよ。道具も資金も。だから必死で寝る間がなかったんだ。」

マタドールは呆れた顔をして「クレイジー」と呟いた。

「それで、準備は整ったのか?」

「金はなんとか掻き集めたさ。でも、ギアはご覧の通りだよ。」

散乱する登山道具たち、家にあるものをとりあえず持って来た。

僕はわざとらしい優雅な動きで、ほら見てみろよ、と言わんがばかりに、散乱した登山道具を仰ぐ。改めて見るとよくもまあ、こんなにも適当に様々な物を日本から運んで来たものである。どう見積もっても、半分ほどはバックパックに入りそうもない。

立ち上がってもう一度、登山道具の海原を眺るが、あまりにも広大なので恐ろしい。逃れるようにマタドールの方へ目を逸らす。

「とにかく」マタドールは言った。「何かが不足してる…ってことはないだろうな。」

「大丈夫だと思う。とりあえず、今回はポイントとなる道具はある程度、ちゃんと確認しているんだ。」

「ほう。」

マタドールとATを歩く友人トロイ。彼はトレイルランナーなので驚異的なスピードでATを歩き終えた。

彼はタトゥーだらけの腕を組み、興味深そうにこちらを見る。実は彼はすでにアメリカ3大トレイル……パシフィッククレストトトレイル(PCT)、コンチネンタルディバイドトレイル(CDT)、そして今回僕が歩くAT……を踏破していた。そしてアリゾナトレイルの最速記録保持者でもある。ギアに関しての知識と好奇心は僕など比べ物にならないほど高いレベルにある。

マタドールはアリゾナトレイル1280kmをサポートなし18日16時間45分で踏破したスーパーハイカーだ。

「シェルター、寝袋、バックパック。このビッグスリーだけしっかり備えておけば、何も恐れることはない、それが僕の持論だ。」

「実に君らしい。ちょっと見せてくれ。」

僕はバックパックを持ち上げる。

「これはご存知の通りゴッサマーギアのマリポサ。これが好きな理由は、なぜだか僕はこのバックパックじゃないと水のボトルがスムーズに取り出せないんだ。」

「ははは、背負い心地はどうだい?」

「フレームが入ってるからとてもいいよ。あと、バカみたいに大きいからビールもたくさん運べる。」

このバックパックは2年前のCDTでも使用していたので、新しいものを試す気にならなかった。

CDTも5000km全行程マリポサを使用していた。

「寝袋は見たことないブランドだな。」

「これは日本のブランドなんだ。」

僕はハイランドデザインのダウンバックを手に取る。まだ数回しか使っていないので、生地の肌触りが気持ち良い。この寝袋はフードがついていない。寝相が悪い僕は、就寝時に無意識でフードを触ってしまうため、肩から冷気が入ってくるので、そして朝起きた時、ほぼ毎回フードの中に頭が収まっていない。そこで、頸動脈を締め上げれそうなほど首の隙間をなくすことができるこの寝袋を選んだ。そして、何よりもとても軽い。

CDTで日本人ハイカーのスネークキッカーが使っていたので、信頼度は高かった。

「これはなかなか良さそうだな。ビッグスリー最後のシェルターはどれだい?」

「シェルターはこれだな。」

その場で広げてみようかなとも思ったが、そんなことしても何も伝わらないだろうと、思い直し、スマートフォンから写真を探し出し見せる。

「今回はゴッサマーギアのジ・ワンを使うことにした。これは2本のトレッキングポールを使用するタイプだね。」

「なかなか良さそうだ。」

「ATはダニがいるらしいから、床が付いているもの。そしてあとひとつ、僕のハイキングスタイルでとても重要な要素があるんだ。分かる?」

「軽量なのかい?」

「それも重要だけど、違うんだ。これは内部がかなり広いんだ。街に降りたときにホテルじゃなくて、キャンプ場で過ごしても窮屈じゃなくて快適なんだよ。」

「そりゃ節約になるわな。」

「そうさ、貧乏だからな。ハイカートラッシュぽいだろ。」

違いない、とマタドールは白い歯を見せて笑う。

「あとは、歩きながら調整するさ、本当に何が必要なんかなんて、歩き始めないと分からないんだから。」

前回はフロアレステントを使用していた。これも、ものすごく大きい。

僕はPCT、CDTを経験してもなお、道具の選択に迷いがある。いくら調べても迷い続けるポイントが常にある。しかし、そんな時間が無駄だったとのちに後悔してしまうほど、トレイルに入れば自ずと答えが明確になるものだ。

「よお、スケッチ。絵を描く道具はどうするんだ?」

「これを見てくれよ」

僕はジップロックを持ち上げて彼に見せる。その中には詰め込まれた数種類のスケッチブック。30本ほどのペンと水彩画材。さらにはカッターと定規もある。

今回は水彩絵の具も持ってきていたが、使用した経験はほぼ無かった……。

「たくさん持ってきた。やはり、どれが必要か分からない。」

「それも歩き始めたら分かるのか?」

僕は少し考えてみる。

「いや、こればっかりは最後まで悩みそうだな。」

マタドールはまた大きく笑う。

「とりあえず、パッキングしてみろよ。なんたって、今日中に用意しないと、明日の朝に出発できないぞ。」

「そりゃそうだ。」

こうして、僕は全く馴染みのない土地の一室で散らばった道具達をかき集め、バックパックに取捨選択しながらホイホイと放り込んでいった。

そして、本当に僕は明日から5ヶ月以上も歩くのだろうか? と考える。それは何かの間違えじゃないのだろうかと思わずにはいられなかった。

マタドールの車でAT開始の朝を迎える。彼に「すでにハイカートイラッシュだったぜ」とあとで写真付きメッセージが送られて来た。

アトランタの友人宅でのパッキング作業動画。しかし二日酔いで頭が働かず撮影中に完了させることができなかった。