INTRODUCTION

2017年の6月から10月にかけて、山と道は現代美術のフィールドを中心に幅広い活動を行う豊嶋秀樹と共に、トークイベントとポップアップショップを組み合わせて日本中を駆け巡るツアー『HIKE / LIFE / COMMUNITY』を行いました。

北は北海道から南は鹿児島まで、毎回その土地に所縁のあるゲストスピーカーをお迎えしてお話しを伺い、地元のハイカーやお客様と交流した『HIKE / LIFE / COMMUNITY』とは、いったい何だったのか? この『HIKE / LIFE / COMMUNITY TOUR 2017 REMINISCENCE(=回想録)』で、各会場のゲストスピーカーの方々に豊嶋秀樹が収録していたインタビューを通じて振り返っていきます。

第12回のゲストは、今年創刊20年を迎えた雑誌『スペクテイター』編集・発行人の青野利光さんです。

独自の目線で興味深い特集号を作り続ける唯一無二の雑誌は、一体どうやって作られているのか? 青野さんが取材で出会った、アラスカやポートランドの人々のコミュニティーのありようとは?

豊嶋秀樹が長野県長野市にあるスペクテイター編集部で聞きました。

どちらかといえば軽いノリ

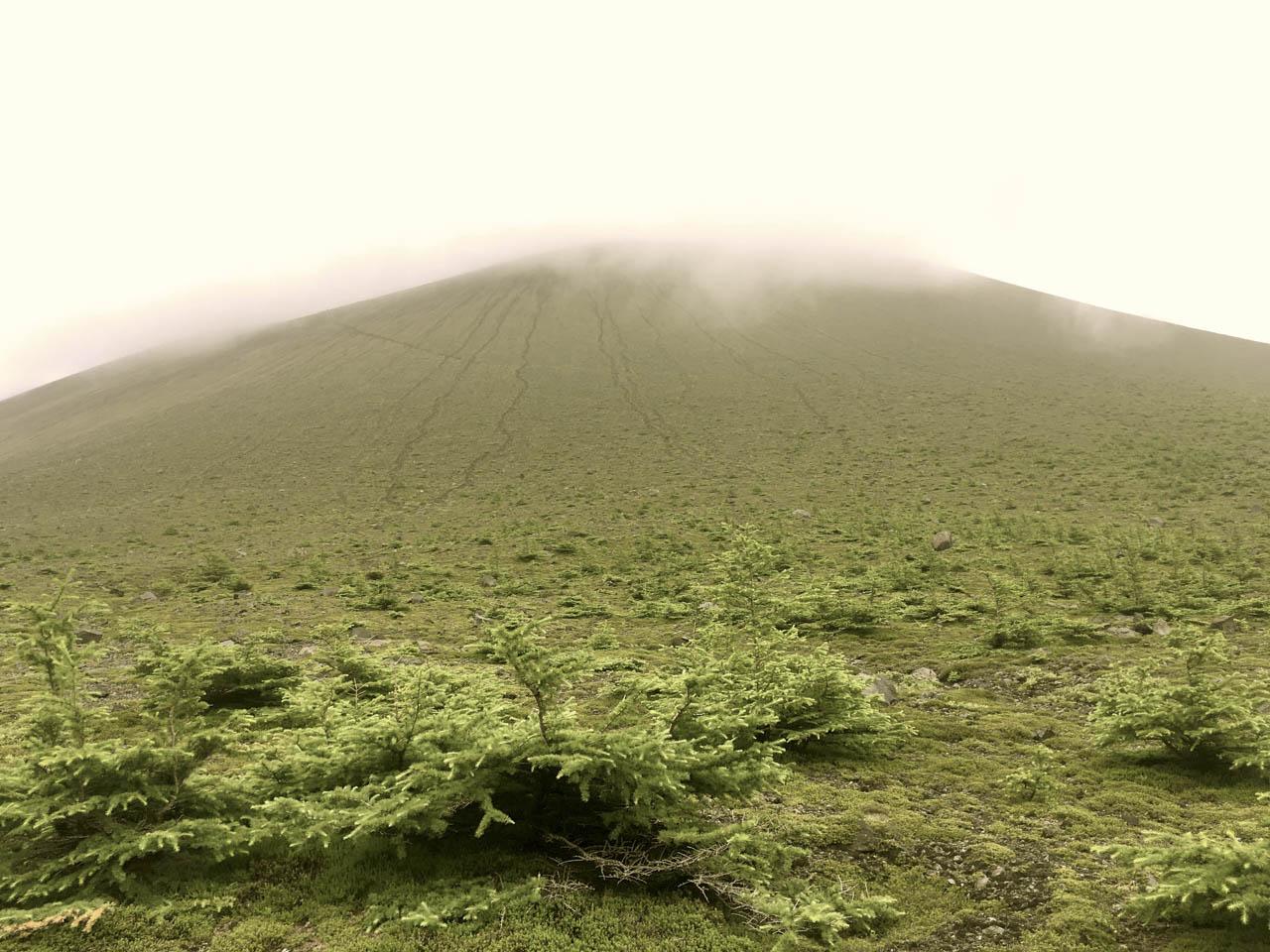

浅間山

『HIKE / LIFE / COMMUNITY』の旅が始まって、そろそろ一ヶ月になる。

北海道を4ヶ所まわったのち、津軽海峡を渡って本州へ。そして、東北、北関東、甲信越の各地でイベントを開催し、たくさんの人に会い、それぞれの土地の山とそれぞれの山との寄り添い方を教えてもらった。

初夏から盛夏へと季節は移り、僕たちはこの旅のスタイルにもずいぶん慣れてきたと同時に、密度の高い毎日のせいで少し疲れてもいた。しかし、疲れているとはいえ、移動の途中の山を逃すのはもったいないと、雨の浅間山へ登ってから上田へと向かった。

浅間山は、火口周辺は規制がかかっていて入れなかったものの、溶岩によって完全に全てが焼きつくされてしまった場所に、再び命が再生されていく場面を印象的に見せてくれていた。

長野県上田市にある「book&cafe nabo.」という、書店とカフェが併設された店が今回のイベント会場で、古い木造建築を改装した雰囲気のいい店だった。地方の町を歩いていてたまに思うのだが、こういうお店がひとつでもあるのとないのとでは、そこに暮らす人の気持ちはずいぶん違うだろう。インターネットでなんでも手に入る時代になったとはいえ、店主の目利きで並べられた本を一冊づつ眺めて歩く刺激はやはり書店ならではの楽しさだ。

それに、ややもすれば地方暮らしで不足しがちなカルチャー的栄養素を補給させてもらえるおかげで、毎日の生活のバランスがいい具合になるように思う。ここがあれば東京のような大都会に住まなくても大丈夫、そんな気持ちにさせてくれるのではないだろうか。

「引っ越したのは2011年の9月です。それまでは事務所が千駄ヶ谷で家はつくば市でした。」

雑誌スペクテイターの編集・発行人である青野利光さんは、東日本大震災の後に家族とともに長野市へ移住した。上田市から長野市へは車で北西に1時間ほどだ。

「震災があって、水と食物が近くにあったほうがいいと思って長野に来ました。ただ、それ以前から『編集部移すんだったら、伊豆か長野が良いよね』って話を相棒の片岡としてはいたんです。」

震災を機に関東を離れ、地方へ移住したり、仕事場を移転させたりした人は少なくなかったと思う。僕自身も、震災が理由ではなかったが、時期的には震災後しばらくして東京から福岡へと移住した。震災のショックからしばらくして、世の中が落ち着きを取り戻した頃に東京へ戻っていった人も多くいたが、そのまま移住先に根を下ろしている人も同じようにたくさんいる。青野さんは、今のところ後者の方だ。

「長野は、別に親戚がいたというわけでもなくて、知り合いのスノーボーダーたちが信濃大町や長野市内、菅平なんかにもいて、年に一度くらいどこかに連れて行ってもらったりしていて馴染みがあったっていうくらいなんです。震災直後のつくばは、水も電気も止まるし、トイレの水も汲みに行かないといけなくて。そういう生活に不安とストレスを抱える中で、『もう長野に行っちゃえば済むんじゃないの?』って話になって引っ越したんですよ。そんな強い意思があったわけでもなく、どちらかと言えば、軽いノリでしたね。」

僕がもっとドラマチックなエピソードを期待していたと思ったのかもしれない。青野さんは、少しきまりの悪い感じで微笑んでそう言った。僕たちは、店の前の庭に設置されたパラソルのついたテーブル席で話していた。パラソルの生地から透けて見える木々の影が、風が吹くたびに大袈裟な感じで揺れている。

「ゲイリー・スナイダーが日本に来て講演したときに(「場所の詩学」2007年、立教大学池袋キャンパスで一般公開された講演会)、『自分が住んでいる土地の水源がどこなのかくらいは知っておくべきだ』という意味のことを言っていて、ずっと心に引っかかっていたんです。『確かにそうだな。じゃあ、水あるところが良いんじゃないか』って。長野市には千曲川という大きな川があって、市内にも小川がいくつも流れている。土地も余っていそうだ。自分の畑でも持てば自分で食べるぶんの野菜は自給できるかも知れない。それで『よし、行こう』ってなったんですよ。やや極端だけど、僕なりの合理的な判断の結果というか。」

目の前に壁がある

僕が青野さんと初めて会ったのは、2005年だ。

当時、横浜で開催された大きな芸術祭に参加していて、同じ参加者の中にメキシコ人のアーティストがいた。実は彼は、僕がサンフランシスコでの学生時代、いちばん仲良くしていた同級生であり、僕たちは久しぶりの再会を喜び、飲みに行こうと約束した。

待ち合わせのバーに入ると、メキシコ人の友人はすでに何人かの日本人の仲間と飲んでおり、その中に青野さんがいて、彼が青野さんを僕に紹介してくれた。

「Hideki, This is Aono. He does Spectator magazine, you know? Very good one!」

「オフコース! アイ・ノウ・スペクテイター・マガジン!」

というわけで、僕は青野さんとメキシコ経由で出会ったのだった。

僕が、そのエピソードを青野さんに話したら、青野さんは覚えていなかった。もう、ずいぶん昔のことだし、その席で青野さんとゆっくり話したわけでもなかったから、もちろん青野さんを責めることはない。

僕は、「カウンターカルチャー」や「オルタナティブ」というような、僕が、サンフランシスコで過ごした多感な時期に浴びるように洗礼を受けたカルチャーと同じ匂いのするスペクテイターの発行人である青野さんに会えたことが嬉しくてそのときのことをよく覚えていた。

そして、青野さんと会うのはそれ以来だ。

「長野の事務所にはひとりなんです。雑誌は、三人でやってるんですけど、二人はそれぞれ家で仕事してるので。僕は、朝、事務所に来て、仕事して、一日中誰ともしゃべらずに帰る。」

青野さんは、そう言って笑った。

スペクテイターの長野の事務所は、平屋の一軒家だった。古民家を改装してとか、森の中の洒落た別荘ということではなくて、町はずれを歩いているとたまに見かけることがある、忘れられたような区画に何軒か立ち並んでいるような、昭和感が滲み出ている一軒家だった。和室の部屋にはこたつもある。

「ひとりで仕事してみると、集中できるんだって知りましたね。人と一緒にやってると、それが二人だったとしてもなんとなく気を遣ったりしますよね。長野の事務所までは人が訪ねて来たりすることもないし。バッサリ切っちゃってるみたいですが、自分のことを考えたりできるようになったし、それは良かったなって思ってます。小屋でひとりっきりで生活してるような感じで仕事するって、なかなかないと思うんですよ。禅の面壁じゃないけど、壁が目の前にあるんです。」

見た目は昭和の平屋だけど、精神性はソローの森の小屋というと大袈裟だろうか。僕は、達磨のように壁に向かっている青野さんを想像しながら話を聞いていた。

こういう環境でスペクテイターが作られているということに、勇気を与えられたと言うと失礼に聞こえるかもしれない。だが、青野さんの話を聞きながら「これでもあんな雑誌ができるんだ」と僕は思っていた。もちろん、雑誌出版の仕事そのものは十分な経験があってのことだろう。それを差し引いても、「良い仕事」というのはどこにいてもできるのではないか。

「長野から東京って、新幹線で90分くらいなのでいつでも行けるんですよ。だから、逆に、長野で何かやらなきゃっていうふうにもならない。これがもっと田舎だったら、そこで何かやらないとって思うかもしれないけど。」

そう聞くと、長野も東京の延長線上にあるように思える。実際の距離よりも、利便性や精神的な距離の方が大きく影響するようだ。青野さんの「どちらかといえば軽いノリ」の移住も、むしろそういう背景が軽さを与えているのかもしれない。

写真提供:青野利光

「今日のトークイベントでは、アラスカの話とポートランドの話をしようと思っているんです。僕が、『これがコミュニティっていうものなのかな?』って思って取材した場所の話です。

アラスカはもう12年くらい前の話だけど、森の中で生活してる人たちのこと。ポートランドは、小商いって商売やっている子たちについて。両方ともコミュニティ的なつながりがあるように感じました。自分たちが、『自分たちが好きで正しいと思う世界を信じてる人たちのつながり』と言えばいいのかな。そういう意識がつないでいるのがコミュニティーなのかなって、僕の中では思っています。今日は、そのふたつを紹介しようと思っています。結局は、コミュニティって何だろうって話になっちゃうと思うんですけど。」

実際のトークでの青野さんの話は、とても興味深いものだった。要約して説明するとこんな感じだ。

青野さんが、コミュニティという言葉を意識した2004年、アラスカのガードウッドという村に、自分たちで家を建てて生活しているおもしろい若い人たちがいると、アラスカでスノーボーダーの写真を撮っているカメラマンの友人から聞いて取材に行くことにした。

ガードウッドは「アリエスカ」というスキーリゾートに隣接する、一度は廃れた別荘地で、安い値段で売られている小屋のような物件に目をつけた若い人が住み着いた。若者たちは、大きな思想に導かれてというよりも、ちょっと生活を変えてみたかったという軽い理由で移住していた。昔のヒッピーやカウンターカルチャーという世代のイメージとは違って、ちゃんと小さな経済とも繋がって生活していた。

ポートランドでは、小商いを行なっている人たちを取材した。ポートランドはもともと自分たちの力で様々なことを可能にしていこうとする市民活動が盛んな場所で、行政に働きかけて街中をペイントしたり、“KEEP PORTLAND WEIRD”(ポートランドを「変な」ままに)という標語を掲げていたり、自転車の文化が活発だったりする。

そんなポートランドで、髭剃り用のカミソリを作っている30代の移住者や、ZINEを扱う本屋であり出版社、昔の音源をリイシューしたり古い機材をリペア販売する中古レコード屋や、リノタイプという古い印刷技術を使う印刷屋を訪ねたという。

彼らは、同じような目標、理想、生活で結びついていた。ひとりひとりがそれを明言しているわけではないが、同じ価値観を共有している、という内容だ(詳しくは、文末にリンクを添付している青野さんのトークの動画を見ていただきたい)。

青野さんのトークを聞きながら、懐かしさを超えた昂ぶる気持ちとともに、僕の意識は学生時代を過ごした90年代初めのサンフランシスコに飛んでいた。

20歳の僕は、生まれ育った日本とはまったく違う価値観でそこに暮らす人たちに驚き、憧れ、影響された。それは褪せることなくずっと続いていて、僕は、事あるごとに、そのモノサシで自分の生活や仕事の良し悪しを測っているような気がする。

写真提供:青野利光

なんで長野なんですか?

「僕は、誌面を通じて自分のことを表現してるし、買ってくれる人も、それを読むことでつながってくれてるって思ってる。僕は、本を作りたい。だから、先のことはいらないのかもしれない。本をつくることでハッピーになっちゃってるのかもしれない」

本や雑誌を作るのは、何かとつながりたいからなのか? という質問に青野さんはこう答えた

「でも、歳をとってきたからなんだと思うけど、人と何かを一緒にやりたいという気持ちも芽生えてきているとこもあって」

それは、長野へ移住したことによるのかもしれないし、ひとりでこもって仕事しているからかもしれない。あるいは、まったく他の理由によるのかもしれない。青野さんの中で何かが少しづつ変化し、動き始めているようだった。

「『なんで長野市なんですか?』って最初よく聞かれたんですよ。長野市って一般的には地味な街だと思われているんですよね。センスの良いショップとか喫茶店とかも多い上田とか松本のほうが『文化的な魅力のある街』だと思われているみたい。でも、いいところですよ、長野。人はやさしくて平和だし、フィールドへのアクセスも最高だし。そういえば、『バックパッキング教書』の著者として知られるシェリダン・アンダーソンと田渕義雄さんは共著『フライフィッシング教書』(晶文社)のなかで、自分だけが知っている秘密の釣り場=カーティス・クリークについて、こんなことを言っているんです。

”この人生に、カーティス・クリークはいくらも存在しない。だから、きみがそれを発見したら、必ず秘密にしなさい”(アンダーソン)

”誰にも教えたくない秘密の川は必ず何処かにあるだろう。けっして釣り人たちの話題にはのぼらない美しい川。それは時には、もう人々から忘れ去られている川だったり、あるいはまだ多くの釣り人に気付かれていない川であるかもしれない。カーティス・クリークは、とても遠い処にあるかもしれないし、きみの家のすぐそばにあるかも知れない。どっちにしてもカーティス・クリークは自分で発見するしかないのだ”(義雄)」

そう言うと、青野さんはにっこりと微笑んだ。

平和で真面目でおとなしい人の多い長野の街は、青野さんにもよく似合っているような気がした。表面的には穏やかに見えつつ内側にカウンターカルチャー的な熱を宿す青野さんと、青野さんの語る長野市が、よく似ているような気がしたからだ。

最後にスペクテイターのウェブの「About us」のページにあるメッセージを引用させてもらって終わりにしたい。この言葉は、まだもう少し続く僕たちの旅にとっても大切な方向を示してくれている。

“『スペクテイター』は、1999年に創刊した年3回刊の雑誌です。ひとつのジャンルにとらわれず、地球上のあらゆる場所へ足を運び、気になる人と言葉を交わし、体験できることはやってみる。そうして手に入れた真実を、飾らない言葉で自由に表現できる存在であり続けたいという想いが、”見物人””目撃者”という誌名には込められています。”

『アラスカとポートランドのコミュニティーの紹介』 青野利光

1967年茨城県生まれ。スペクテイター編集・発行人。大学卒業後、2年間の商社勤務を経て、1992年にインディマガジン『Bar-f-Out! (バァフアウト!)』(株式会社ティー・シー・アール・シー)を、山崎二郎、北沢夏音と創刊。同誌の編集者として活動を続ける。1999年、『スペクテイター(Spectator)』を創刊。2001年、ティー・シー・アール・シーを離れ、有限会社エディトリアル・デパートメントを設立。2013年からは片岡典幸と2人体制でスペクテイターの編集・発行をおこなう。2011年、千駄ヶ谷から長野市へ編集部を移転。2012年、赤田祐一が加入して、現在は3人体制でスペクテイターの編集・刊行を継続している。 www.spectatorweb.com