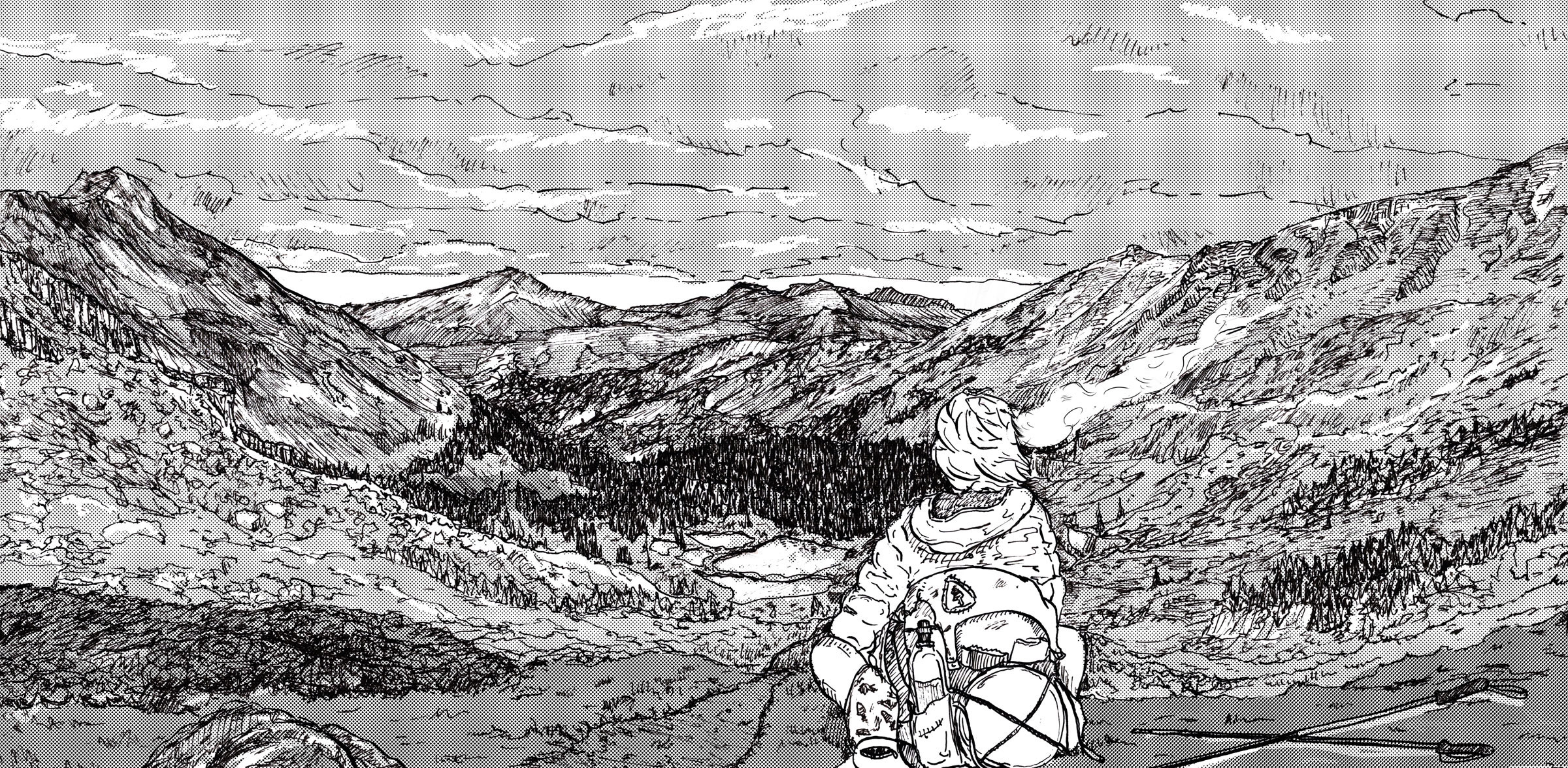

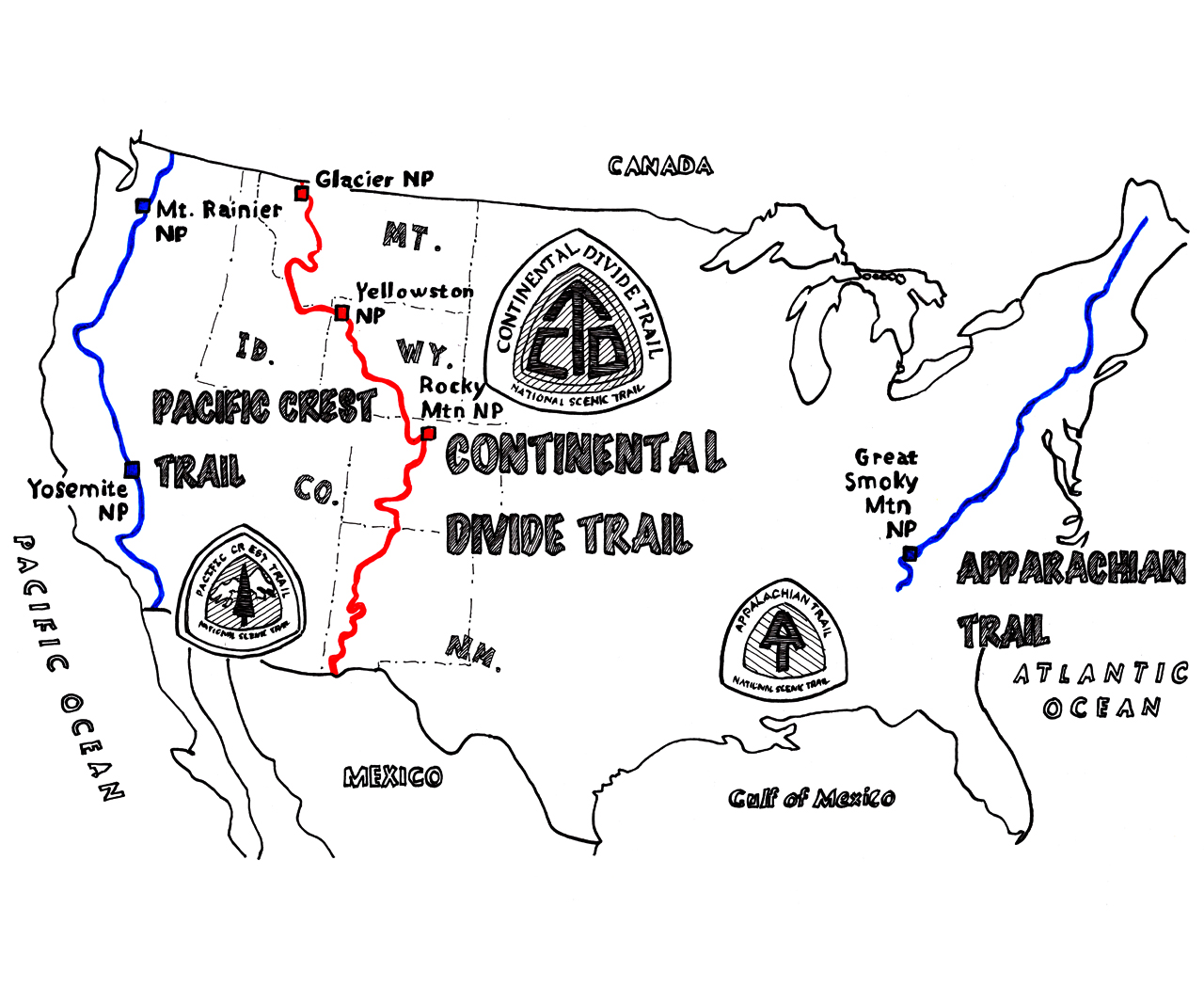

カナダ国境からメキシコ国境まで、アメリカ中部の分水嶺に沿って5,000kmにも渡って続くコンチネンタル・ディバイド・トレイル(CDT)。「トリプル・クラウン」と呼ばれるアメリカの三大ロング・ディスタンス・トレイルのなかでも、もっとも歩く人が少なく、難易度の高いトレイルです。

そんなCDTを、同じくトリプル・クラウンのひとつであるパシフィック・クレスト・トレイルを2015年に踏破したスルーハイカーであり、イラストレーターとしても活動する”Sketch”こと河戸良佑が、2017年に歩きました。その遠大なハイキングの記録を長期連載で綴っていきます。

前回、残雪のウインドリバー・レンジで悪戦苦闘したSketchは、#6となる今回では、一転して灼熱のグレート・ベースンで喉の渇きと戦います。

カナダ国境のグレイシャー国立公園(Gracier NP)から歩き始め、今回のエピソードではワイオミング(WY)のグレート・ベーソン国立公園を縦断中。

灼熱のグレイト・ベースン

乾燥したトレイルに落ちている350mlペットボトルを、僕は呆然と眺めていた。雲一つない空から降り注ぐ日光は暴力的で、肌を刺すように痛い。誰かが落としていったこの水を飲むべきだろうか?

いや、飲まねばならぬ。

誰かが落としていったペットボトル。

2017年の8月下旬、残雪のウインド・リバー・レンジを歩き終えた僕は、今度は一変して灼熱の『グレイト・ベースン国立公園』に突入していた。

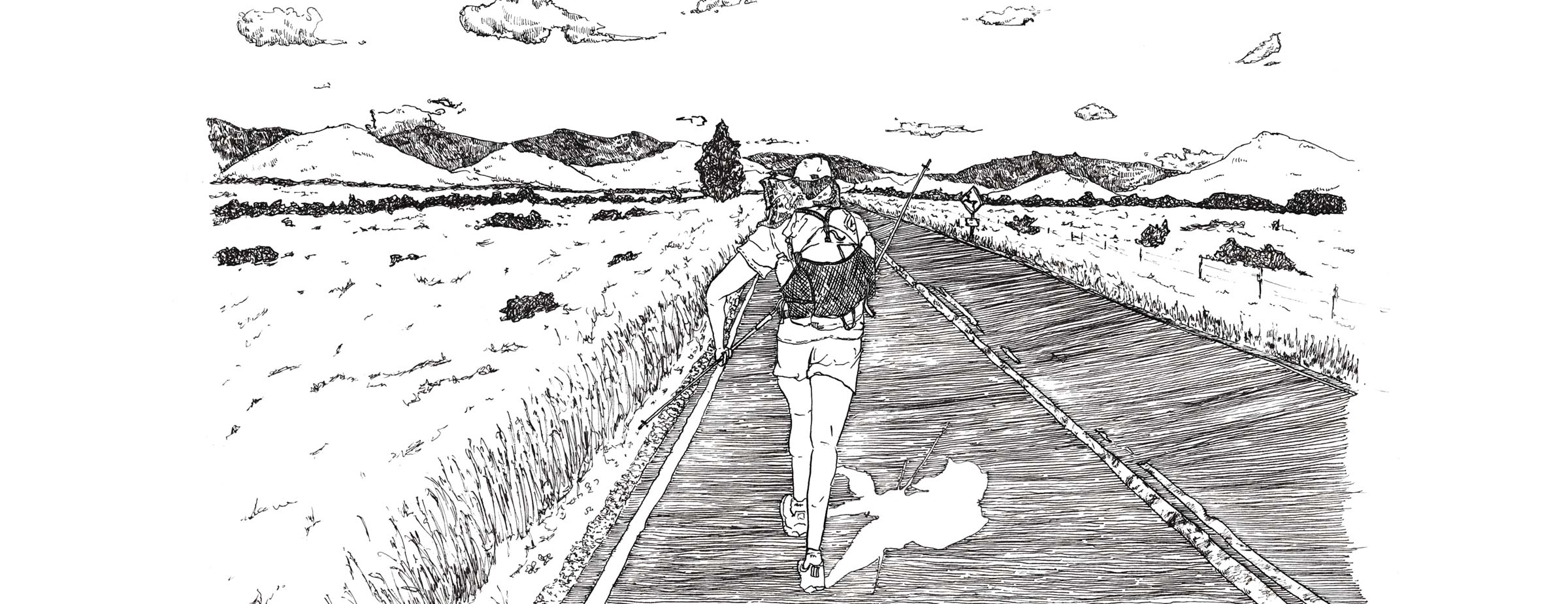

ダートロードを繋いだトレイルは、荒野をまっすぐ伸びて地平線へ消えていく。ここを通過するクルマは無く、そんな物好きはCDTハイカーか、グレイト・ディバイト・トレイルを走る自転車旅行者くらいだ。

グレイト・ディバイト・トレイルの旅人。

おそらく、この水は後者が落としていったものだろう。ハイカーはもっと大きなボトルを使用するからだ。

僕は暑さと喉の渇きで意識が朦朧としていた。風の流れは殆ど無く、滞留する熱い空気が体にべっとりと纏わり付いて気持ちが悪い。

ペットボトルを拾い上げ、ゆっくりと蓋を回す。僅かな抵抗を感じる。どうやら未開封のようだ。

一気に飲み干してしまいたい欲求を抑え、少しだけ水を口に含むと、ゆっくりと舌で転がす。そしてゴクリと飲み込んだ。

もう一口だけ味わいながら水を飲む。十分な水の蓄えがない今、もうこれ以上飲むわけにはいかない。名残惜しく思いながら、ゆっくりと蓋を閉めた。

僕が何故こんなにも水に飢えているかというと、昨日訪れた水場が干上がってしまっていて、水を補給できなかったからだ。その為、十分な水分を取ることができずに歩き続けていた。バックパックにある水は1リットル弱。これを飲み切る前に次の水場に辿り着かなくてはならない。

グレイト・ベースンの荒野に延々と続く一本道。

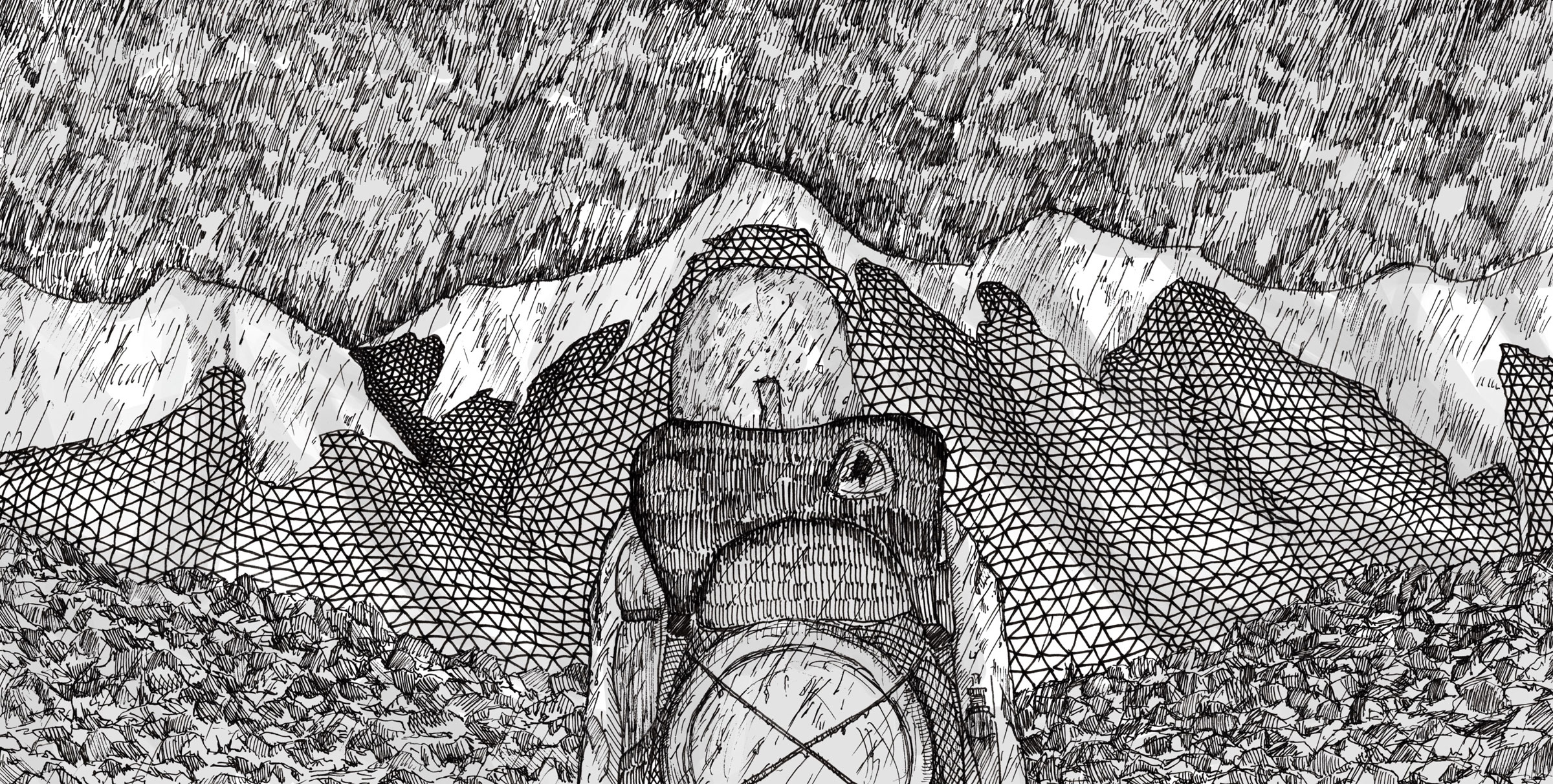

グレイト・ベースンは背の低い草が生えているだけの乾燥地帯で全く日陰がない。その光景は開拓時代の荒野そのものだ。乾燥した大地に小川や池はなく、CDTハイカーは牧牛用の水場を頼りにして歩かなければいけない。しかし、この区間の水場から水場への距離は長く、必ずしも新鮮な水が入手できる保証がないため、ハイカー達は大量の水を背負って歩いていた。

牛用のため池、とても汚い。

地下水を汲み上げた水場はとても綺麗。

トレイルは平坦なので、僕は毎日30マイル(48km)以上歩きたいと考えていた。なんせ、このセクションが終わると、次はCDTのいちばんの難所、険しいコロラド州だ。雪が降る前に何としてでも到達したい。その為には1日でも早くこの場所を駆け抜ける必要があった。

水節約時の食事のトルティーヤ。

僕はグレイト・ベースンの対策として、事前に可能な限り軽量化していた。衣服はシャツ、水着、レインジャケット、ダウンジャケットだけにして、他のものはコロラドの郵便局留めにして送ってしまった。そして、食事はスナックとトルティーヤ生地と具のチーズやツナだけにして、できるだけ水を使わない調理法に切り替えた。

拾ったペットボトルに残った水を、2ヶ月前から使っているボロボロのスマートウォーターのボトルに移し替える。このボトルは軽量で頑丈かつ浄水器のSAWYERと接続できるので、アメリカではハイカー御用達だ。

その時、遠くからドドドドと小さな地響りが聞こえた。音がする方を見ると、何か大きな物が砂埃を巻き上げながら、こちらへ向かってきていた。次第にそれらが生物の群であるのが分かった。一個体が巨大で2m以上ありそうだ。しかも物凄い速さで向かってきている。僕にはその正体が全然わからない。

「馬だ!」

思わず叫んだ。馬群は灼熱の荒野を切り裂きながら、たてがみを靡かせて疾走していた。先頭の白馬に続き、20頭ほどが一直線にこちらへ向かってる。どちらに逃げればいいのか分からない。あまりの迫力に圧倒されて、僕は目を見開いて硬直していた。

ドドドドド! 彼らは僕から10メートル程まで近づくと、ぴたりと止まり、こちらをじっと見つめる。巻き上がった砂煙がゆっくりと風で流れた。彼らは丸く潤んだ瞳で、僕を静かに覗き込んでいる。

「こんなところで人間が何しているんだ。」

そう言われている気がした。リーダーらしき白馬は大きな鳴き声とともに前足を持ちあげ、体を翻して向きを変えると、他の馬達を引き連れて走り去っていた。

そうだよな。こんなところ、人が歩く場所じゃないよな。僕はまた地平線に向かって一本道を歩き始めた。

忘れかけた頃に、ひょこりと出現するCDTサイン。

日が完全に登りきり、自分の影さえもほとんど無くなる。地面から照り返す光が眩しい。残る水はほんの僅かになり、もう確かめるのも怖くなっていた。

1時間ほど前に辿り着いた水場では、地下水を組み上げるポンプが壊れていて水を確保できなかった。次の水場はここから18マイル(28.8km)、急いで歩いても6時間はかかる道のりだ。とてもまずい事態だった。いよいよ、この場所からエスケープする方法を模索しなくてならない。

しかし、兎にも角にも暑さと渇きと不安で発狂しそうだ。水、水、水、もう水のことしか考えられない。

暑さでまた意識が朦朧としてきた。ちょうど農場用の発電施設らしきものが見えたので、そこで休息をとって今後の対策を練ろうと考えた。

発電施設に近づくにつれて、フェンス付近に何か赤い物体が数個あることに気が付いた。よく見るとそれらは小さな旗で、プラスチック製のタンクを囲む様に地面に差し込まれている。僕は思わず駆け出した。あれは間違いなくトレイルマジックだ! そして、あのタンクの中身は水に違いない!

トレイルマジックとは、誰かがトレイル上に置いた補給物資のことで、ロングディスタンスハイキングの文化のひとつだ。2015年にパシフィック・クレスト・トレイルを歩いたときは、クーラーボックスに入った果物やお菓子、ソーダ缶などに度々遭遇した。しかし、CDTはハイカーが少ないことと、トレイルへのアクセスの悪さから、僕はまだ一度もトレイルマジックを経験していなかった。

2015年PCTのトレイルマジック。

数メートル近づくと、はっきりと透明のタンクの中に水が入っているのが分かった。このタイミングで、トレイルマジックに遭遇できるなんて本当に運が良い! きっと、ハイカーがこの場所で水に困るのを知っている誰かが、いつも用意してくれているのだろう。

今回初めて出会ったトレイルマジック。

タンクは7個置いてあり、そのうち3個は水がまだ入っている。僕は蓋を開け、タンクを傾けて、こぼれないように慎重に水をペットボトルへ移し替えた。

ペットボトルから注いだばかりの水を勢いよく飲む。2リットルの水は洪水の様に体の中へ広がり、消えるように吸収されていった。まだまだ飲めそうだ。

CDTハイカーの為に、撤去されないようにメモ書きがあった。

もちろん、ここにある水が全て僕のものではない。後続のハイカーにも残しておかなければならい。

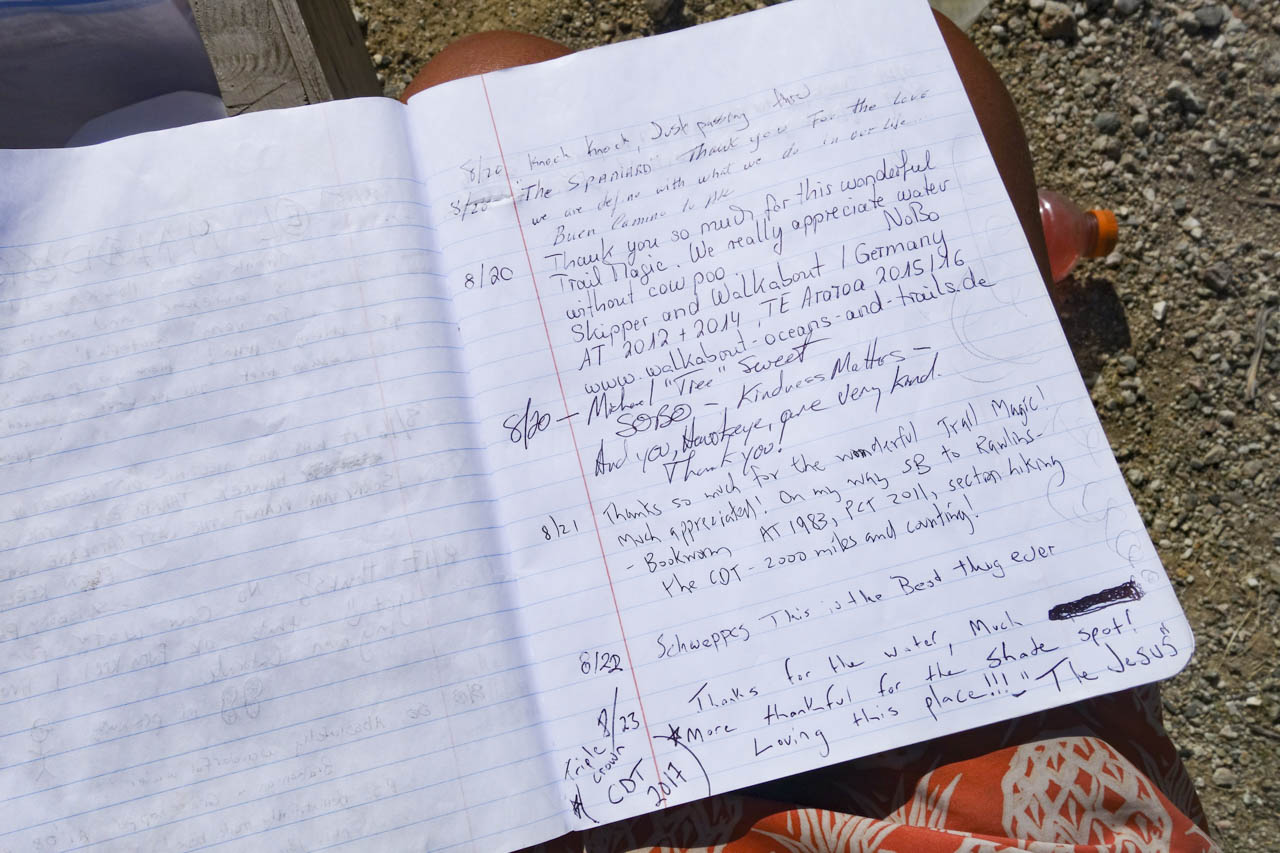

時々、トレイル上にレジスターと呼ばれるノートが置いてあり、ハイカーはそこに日付とトレイルネームを書き込む。それを見ることで、先行しているハイカー数を知ることができるのだ。一昨日、レジスターを見たところ、だいたい1日に1〜2人が名前を書き込んでいた。そう考えると、水はまだまだ余裕がある。僕は遠慮なく水をいただくことにした。

トレイル上に設置されたレジスター。

フェンスにもたれかかりながらクラッカーを齧り、水を飲む。日差しがあまりにも強いのでタイベックシートを頭からかぶると幾分ましになった。

相変わらず殺風景な盆地だ。遠くで小型の鹿プロングホーンの群が高速で走っている。

プロングホーン。物凄い速さで走る。

日本と全く違う光景。一体なぜ僕はこんな場所にいるんだろう。時々、そんな考えが脳裏を過る。

ハイキングが面白いから。その一言に尽きるが、では、なぜ毎日、朝から晩まで体を酷使して歩き続け、風呂にも入れず、女の子とデートもできない。なのに、なぜこんなことがこんなにも面白いのだろうか。

3年前からずっと考えているが、未だによく分からない。

そんな時は再び歩き始めるしかない。止まっていても何も進展しないのだから。

日が落ちるとやっと暑さから解放される。

この日はいつもより早めの16時ごろにハイクを切り上げことにした。暑さ対策として、明日は日が昇る前からナイトハイクをすることにしたからだ。ダートロードの脇にテントを貼り、夕食を取る。徐々に日が沈み始めると、荒野を強風が吹き荒れた。

そのとき、一台のジープがやって来て、僕の前で停まった。窓が降りて、中からサングラスをかけた中年の男性が顔を出した。

「ヘイ! 大丈夫か?」

彼は心配そうにこちらを見て言った。

「何も問題ないよ! ありがとう!」

「こんなところでテントを張るなんてクレイジーだな! よかったら町まで乗せて行ってやろうか?」

「ははは、僕はコンチネンタル・ディバイド・トレイルをハイキングしていて、この盆地が歩く道なんですよ!」

そう言うと、彼は呆れて顔で笑った。

「なんてこった……こんなクソ暑いところ歩くなんて……ヘイ! 水いるか?」

彼は助手席にあるクーラーボックスから小さいペットボトルを出して、僕へ差し出した。

「ありがとう! じゃあひとつだけ貰うとするよ。本当にありがとう!」

「おいおい、俺はたくさん水を持っているから、好きなだけ持っていけよ。脱水で死んでしまうぞ」

「本当にありがとう。でも、手持ちの水が幾分あるから大丈夫だよ。沢山あり過ぎると、重たくて歩くのがしんどいからね」

「なるほどな……じゃあ、気をつけろよ」

彼はやや納得しかねる表情を浮かべたが、最後は笑顔で車を発進させて去って行った。

渡されたボトルを眺めながら「今朝まで身も心も枯渇していたのに、結局なんとかなってしまうのだな」と不思議に思った。

グレイト・ベースンの夜は冷え込む。薄暗くなりかけた頃に寝袋に潜り込んだ。そして、少し水を飲んで眠りに落ちた。

翌朝、3時のアラームで目が覚める。テントの中は真っ暗でまだ寒い。寝袋に入ったままスナックを食べた後、ダウンを着て出発の準備を始める。テントの中でバックパックに全ての物を押し込むと、外へ這い出た。

テントを片付けようとしたとき、すぐ脇に水とゲータレードのペットボトルが数本と、一枚のメモを発見した。

テント脇に置かれた水2本とゲータレード7本。

「昨日ここで会った者だ。水とゲータレードを飲んでくれ。安全にな。 アレックス」

夜中にここへ戻ってきてボトルを置いてくれたのだろう。嬉しさのあまり思わず言葉にならない声で叫んだ。

テントをバックパックのサイドポケットに収納し、ゲータレードを飲みながらゆっくりと歩き始める。大量の飲み物でバックパックががズシリとするが、これは感謝と幸せの重さだ。

やはり、何とかなった。いや、何とかしてもらった、が正しいのかもしれない。やはり、ハイキングは面白い。自然と笑みがこぼれた。

【#7に続く】