INTRODUCTION

2017年の6月から10月にかけて、山と道は現代美術のフィールドを中心に幅広い活動を行う豊嶋秀樹と共に、トークイベントとポップアップショップを組み合わせて日本中を駆け巡るツアー『HIKE / LIFE / COMMUNITY』を行いました。

北は北海道から南は鹿児島まで、毎回その土地に所縁のあるゲストスピーカーをお迎えしてお話しを伺い、地元のハイカーやお客様と交流した『HIKE / LIFE / COMMUNITY』とは、いったい何だったのか? この『HIKE / LIFE / COMMUNITY TOUR 2017 REMINISCENCE(=回想録)』で、各会場のゲストスピーカーの方々に豊嶋秀樹が収録していたインタビューを通じて振り返っていきます。

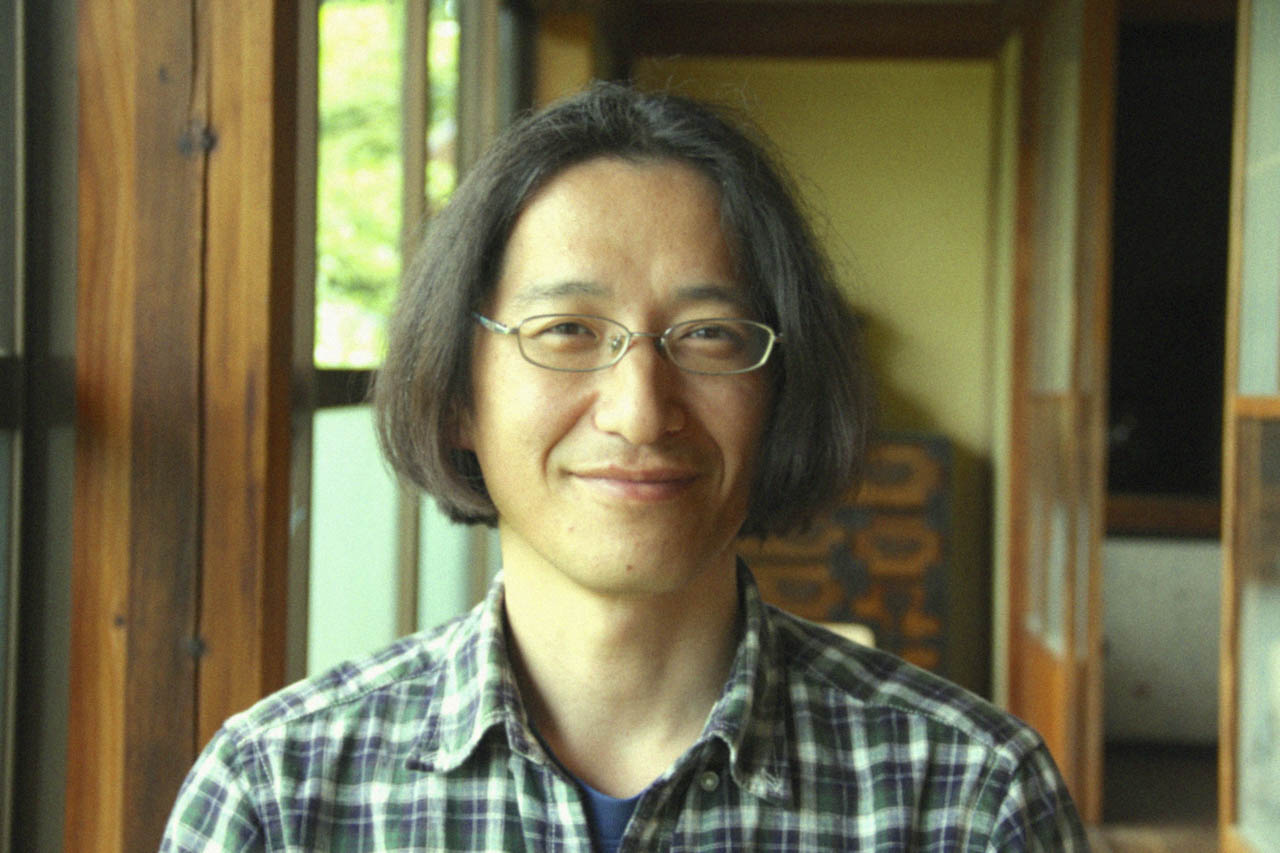

第11回のゲストは、日本のULシーンの草分け的な存在であり、現在は東京都三鷹市のハイカーズデポに週一日勤務しながら、山梨県北杜市で「森の生活」的なライフスタイルを送る勝俣隆さんです。

勝俣さんの実践する「歩かないハイキング・ライフ」とは、一体何なのか? ULハイカーならずとも興味深いエピソードになりました。

ベーさんの森の生活

前回の会場の高崎から次の会場となるギャラリー・トラックスのある八ヶ岳の麓へ向かった。グーグルマップでルートを検索すると、高速道路を使うより山越えしていったほうが近道だと教えられ、僕たちはひたすら続くつづら折れの道を行った。天気も良かったし、爽やかな初夏の緑も目に美しく、時間にも余裕があったのでのんびりドライブを楽しんだ。

森を抜け、峠を越えると、左右に大きく広がる八ヶ岳が見渡せた。赤岳のピークが夏の青空に向かって伸び上がっていた。

ギャラリー・トラックスでのゲストは「ベーさん」こと勝俣隆(りゅう)さんだ。ベーさんといえば、ウルトラライトハイキングやロングディスタンスハイキングに興味のある人なら知っている人も多いはずだ。日本ではまだほとんどULハイキングの存在が知られていなかった時代に、当時住んでいたアメリカ西海岸から情報を発信していたと聞く。ともあれ、日本のULハイキングの黎明期を経験していない僕にとって、ベーさんは同じベジタリアンの友人という感覚の方が強い。

古い幼稚園を改装や改築を重ねて独特の雰囲気を醸し出しているギャラリー・トラックスに到着した。オーナーの三好悦子さんとの再会の挨拶を交わして、僕は、ここからほど近い別荘エリアに住むベーさんを訪ねることにした。イベントが始まる前に、ベーさんの森の生活の話を聞かせてもらうことにしていたからだ。

あらかじめ教えてもらった行き方を確認しながら、森の中を未舗装の道をしばらく行くと、家の前の庭でしゃがみこんで何やらやっている最中のベーさんの姿が見えた。

「ドクダミをつんでました。」

にっこり笑ってそう言うと、採ったばかりのドクダミを広げて見せてくれた。

ベーさんは、以前勤めていた会社の退職金の一部を当ててこの家を購入し、数年前に逗子から八ヶ岳の麓へと移り住んだということだった。

「たまたま先生が『大山行くぞ!』って言って連れられて行ったのが始まり。」

僕の「いつ山が始まったのか」という質問にベーさんはお茶を淹れながらそう答えた。出してくれたお茶はドクダミ茶ではなく、普通の紅茶だった。

「卒業して、国際輸送の会社に就職したらメキシコに駐在することになったんです。駐在員が僕一人だったのをいいことに、登山と写真に明け暮れましたね。メキシコには、ピコ・デ・オリサバって5600mの山があるんです。向こうで知り合った日本人の若い人たちと、『2年かけてトレーニングして登ろう』と。僕らにとっての大きな挑戦でしたね。月1回集まって滑落訓練なんかのトレーニングもやって。でも結局、その年は雪が多くて、本来よりもアプローチがずいぶん長くなっちゃって、頂上までたどり着けなかったんです。そしたら、翌年、僕が異動になっちゃったんで、結局、そのプロジェクトはそこで終わりになりました。」

ベーさんは、当時を振り返って少し残念そうな顔をした。メキシコからサンフランシスコへ移動となった後も、シャスタやホイットニーのような4000mクラスの雪山をひとつひとつ潰していくように登山に取り組んでいたという。

ハイキングって薄口

「サンフランシスコって町の周辺に岩場が多いので、ボルダリングをやるようになったんです。朝のうちにボルダリングやって、午後から仕事という感じでのめり込んでいたら、そのうちに怪我しちゃったんですよ。それで、ボルダリングはしばらくお休みってなった。岩に登れないから『サンフランシスコ・ベイエリア・ハイキングガイドブック』っていうのを買って、紹介されているハイキングコースを片っぱしから歩き始めたんです。ひとつひとつ潰していくのが好きだったみたい。」

ベーさんは、そう言って笑った。

僕は、大学時代をサンフランシスコで過ごしたので、ベーさんの話を自分の学生時代と重ねて懐かしく思って聞いていた。当時、ハイキングという意識はなかったが、ゴールデンゲートブリッジを渡ったあたりから森の中へと続く道を、サンドイッチと水だけを持って、当てずっぽうに歩いて、気に入った海岸線に出たりするとそこで課題図書を読んだりして過ごした。いま考えると、その道も名前のついたトレイルの一部だったのかもしれない。

「ハイキングって、それまでやっていた登山やボルダリングとは似ているようで、全然違うような気もしました。山の頂上や岩の上を目指すこともなく、ただ、行って帰ってくるだけ。緊張感が全然ないですよね。ボルダリングってずっと緊張していて、その反動で達成したときにアドレナリンがワっと出る。高所登山もそうですよね。辛い部分が多くて、最後の果実がすごく大きい。それに比べると、ハイキングは薄口だと思うんです。」

ベーさんが、高所登山やボルダリングに夢中だったなんて知らなかったので、僕は少々驚いた。「ハイキングは薄口」という表現がおもしろく、でも、そう聞くと確かに薄口な気がした。

「でも、逆に自由な感じがしたんですよね、ハイキングって。高所登山って、やればやるほど、次はもっと高い山や難しい山ってなるし、ボルダリングも次のグレードを目指してだんだん自分がストイックにならざるを得ない。それがハイキングは、ある程度の体力があればそれでじゅうぶん楽しめる。アドレナリンこそ出ないけど、誰も歩いてない山の中をぶらぶら歩いたり、広いところに自分ひとりしかいないってのがすごく新鮮で楽しいなって感じたんです。」

ベーさんは、僕のカップに紅茶のおかわりを注ぎながら話した。開け放しの窓から気持ちいい風が吹き込んで、細かい柄の入ったクリーム色のカーテンを揺らした。

「ハイキングって、例えばトレランなんかと比べると、アクティビティに対しての負荷は少ない分、他のことに割り当てられると思うんです。どういうことかと言うと、歩いている途中に、景色を堪能するとか、ゆっくり休憩するとか、ご飯食べるとか、写真撮るとか。トレランの最中に、ご飯作って、本でも読もうって普通はならないけど、ハイキングの場合って、そういう人もたくさんいますよね。歩くことが手段になって、目的が別にあったりするような。同じ山でも、ハイキングは果実の部分が他のアクティビティとは違うんだろうなって思いました。アパラチアン・トレイルを半年かけて歩いたときに、途中で会ったハイカーに『会社辞めて来た』って話をしたら、『お前は何をやりたいんだ』って聞かれたんです。『音楽を聞いて、写真を撮って、本を読んで、ジャーナルを書いて過ごすのが好きだ』と答えたら、『ここはまさにお前にうってつけの場所じゃないか』って言われたのが印象的でしたね。」

冷蔵庫はあるけど電源が入ってない

ベーさんの話は、それが山ではなく、普段の生活にも当てはまることばかりだと僕は思って聞いていた。一日には、誰にも平等に同じ24時間が与えられ、みんなそれぞれのペースで思い思いの過ごし方をしている。『今日は何をして過ごすのか。』僕たちは、日々、そう問われて生きている。本当はああしたいけど、こうしないといけない。様々な事情があって思い通りにはいかないことばかりだ。でも、それがどんな事情でそうなっていたとしても、結局のところ、それは自分自身の選択の集積がそうしているということなのだろう。

ベーさんの言葉は、誰の中にでもあるジレンマを解決してくれる大きなヒントのように聞こえた。

「僕は、駐在員として海外にいた頃、『駐在員は、24時間ずっと駐在員だ』って言われてたんですよ。アメリカに住んでいると、向こうの夕方ごろにから日本の朝がはじまるわけですよね。そうすると、向こうの時間に合わせて夜中12時くらいでも仕事をしてることが多いんですよね。だから、家には寝に帰るだけ。そんなストレスフルな生活のなかでも、困難を乗り越えていく楽しみはあった。プロジェクトがうまくいって、『やった!』っていう、アドレナリンが出るような一瞬の達成感です。ちょうどボルダリングみたいに。でも、次はもっとハードルが上がる。会社で与えられる目標も、ボルダリングのグレードも下がってはいかない。必ずもうちょっと高い目標を達成しないといけない。」

もちろん、そういう会社のあり方や、ボルダリングというスポーツ自体が悪いわけではない。それに向いている人や楽しめる人にとっては、まったく問題ない。

僕も、実は、5年くらいある大学の事務局に勤めていたことがあった。そこでの仕事は、ベーさんのようなプレッシャーはなかったのだけど、毎日、同じように朝起きて電車に乗って通勤し、決まった仕事をきちっとこなして、順調に昇進していくということが、僕にはとんでもなくストレスに感じて退職した。僕はそのとき、会社勤めというのにも向き不向きがあるのだと知った。

「仕事は、こなしてはいましたけど、向いてはいないと思いました。自分の命を削ってまでやるっていうところにマゾ的に歓びを見いだせていたのが、一度タガがはずれてしまうと、もう戻れなくなっちゃって。」

その後、ベーさんは、いわゆる普通の勤め人はやってないということだった。現在は、土曜日だけ三鷹のアウトドアショップ、ハイカーズデポで働いていて、それが唯一の現金収入となっている。

「アパラチアン・トレイルで得られた生活が僕の理想だとすれば、それを実現するには、そんなに一生懸命働かなくてもいいんですよね。ここの電気代、月に600円くらいなんですよ。冷蔵庫はあるけど電源入ってないんです。洗濯機もあるけど、手洗いしています。ガスも来ていない。必要なときはカセットガスを使う。そして、暗くなったら寝る。アパラチアン・トレイルと一緒ですね。トレイルの半年間、それでやっていけたんだから、それ以上は別に必要ないんじゃないかなって思いましたね。」

アパラチアン・トレイルにて。 写真提供:勝俣 隆

ハイカーって歩くのが免罪符

他の人から見たらストイックな実験生活のようなライフスタイルに思えるかもしれないが、ベーさんの家の雰囲気からは、そういった厳しさはまったく感じられなかった。

「楽しいです。生活しているといろいろ壊れるわけですよ。例えば、水道管のパッキンがダメになって水が漏れるとか。そこで、修理の方法を自分で調べて道具やパーツを揃えて自分でやるんです。何かが壊れたという課題が与えられ、それを解決していくのが楽しいですね。今までの暮らしだったら、きっと業者さん呼んで直してもらえばいいやってなっていたと思うんです。でも、人に頼む前に一度自分でやってみようとすると、意外とできることが多いことに気づきました。」

ベーさんは、ハイキングでの生活を、そのまま実生活へ置き換えて実践しているようだった。最も大きな違いは、実生活の中では『歩いていない』ということくらいに思えた。逆に言うと、歩いていないだけで、ベーさんのハイキングは継続している。歩いていないのにハイキング中だというのは矛盾しているように聞こえるだろうが、それほど、ハイキングというのは生活要素のしめる割合が大きく、その比率を考えると、歩いていなくてもハイキングが成立するような気もしてくる。

「ハイカーとして満足してた半年間を、ここでの暮らしにインストールしてみたらどうなるかって思ったんです。すると、意外とうまくいってしまったということです。」

ベーさんは、メガネの位置を直しながら、楽しそうにそう話した。

誰かがそういう話をすると、はすに構えて、『どうせすぐに元の生活が恋しくなるんじゃないか』などと考える人もいるかもしれない。でも、ベーさんの微笑みは、合気道の達人のように、こちらの詮索をサラリとかわすようだ。ベーさん話を聞いた後には、誰しもそんな生活をやってみるのもいいかもしれないと思うようになる。

「市場原理から一歩退くことができるっていうのはおもしろいなって思います。たいがいのものって、お金で時間を買うわけじゃないですか。特に、忙しいときはそうなりますよね。タクシーを使ったり、できあいのものを食べたり外食したり。時間がないから、あらゆるサービスを僕たちはお金で買うことになりますよね。ということは、時間さえたくさんあれば、それをやめてみることができる。すると、たいていのことは自分でできることに気づきます。料理も作れるし、水道の蛇口も直せる。ほとんどのサービス業って、もともとは自分たちでやれていたことなんだって思います。お金を稼ぐために時間を使って、今度は、稼いだお金を使って時間があればできたことを人にやってもらう。その遠回りをなくしてしまえば、合理的にやっていけるんじゃないかと思います。」

歩かずしてハイキング・ライフを送っているベーさんは、生活すること自体を目的として、そのひとつひとつの作業を楽しみとして取り組んでいる。それは、僕に、禅的な響きを感じさせた。

料理や洗濯や掃除や家の手入れ。それは生活そのものであり、楽しめる要素で満ちている。それをわざわざ手放して、時間を切り崩してお金を手に入れた頃には、生活を楽しむ時間は残されてはいない。

そう思うと、まさにハイキングは、生活を犠牲にしていては、歩いていることの意味もなくなるんだよと教えてくれる。

「だから、わざわざハイキングに行かなくてもいい。ハイキングの楽しみがここで暮らしてるだけで得られるんで。」

その言葉は、ベーさんのハイキングに対する態度を語っていた。ベーさんのハイキングでは、歩くことはオプションなのだ。これは、僕やあなたのハイキングにコペルニクス的転回をもたらすかもしれないと言っても、言い過ぎではないだろう。

「でも、ハイカーって歩くのが免罪符なんですよね。ハイカーって、歩いているうちは目的意識の高い浮浪者で、もし歩かなかったらただの浮浪者です。僕の場合は、たまたまこうして家があったから歩いていなくても浮浪者にならなくて良かったですけど。」

ベーさんは、最後に哲学的な話を付け加えて楽しそうに笑った。

ひととおり話を終えた僕たちは外に出た。陽は少し傾き始めていて、夏の高原の涼しい風が庭の木々の葉を揺らせていた。

僕たちは、ギャラリー・トラックスへ向かうためにクルマに乗り込み、森を抜けると、正面に大きく裾野を広げた八ヶ岳がすっきりと見渡せた。

写真提供:勝俣 隆

『HIKE ⇔ LIFE』 勝俣隆

2000年代サンフランシスコに在住時にULハイキングに魅了され、ULの胎動から発展を体験し、シエラネバダに毎週のように通いULハイキングを実践。2014年にアパラチアン・トレイルをタープなどのUL装備で踏破。帰国後は八ヶ岳の見える北杜市に居を移し、ソローの「森の暮らし」のようなミニマルな生活をしながら、ジョン・ミューアやシエラネバダ、アメリカのハイキングカルチャーの調査・研究を行っている。土曜日だけハイカーズデポの店頭スタッフになるノマドワーカー。