社是としてスタッフには「ハイキングに行くこと」が課される山と道。「願ったり叶ったり!」と、あちらの山こちらの山、足繁く通うスタッフたち。この『山と道トレイルログ』は、そんなスタッフの日々のハイキングの記録です。今回は、山と道鎌倉のコミュニケーションスタッフである「おでん君」こと横井が、山と道社内の「ULハイキング研修制度」を利用して、自作タープで比良比叡トレイルと京都一周トレイルを歩く挑戦をした記録をお届けします。

前回のULハイキング研修から、さらなる改良を施した自作タープをお供に旅に出かけたおでん君。しかし初っ端からスタートが遅れ、積もり始めた雪にも足を取られ、ルート変更を余儀なくされ…⁉︎

いくつもの失敗と強めの反省を繰り返しながらも、歩みを止めないおでん君の旅路をぜひ見守ってください。

はじめに

かつてクルマの免許を取って初心者マークが外れた頃、相手の脇見運転によるもらい事故に遭ったことがある。相手の過失とはいえ、自分にも油断があったなと感じた出来事だった。何事も慣れてきた頃(そう勘違いし始めた頃)に、「大丈夫だろう」という慢心が無意識に判断や行動を鈍らせる。

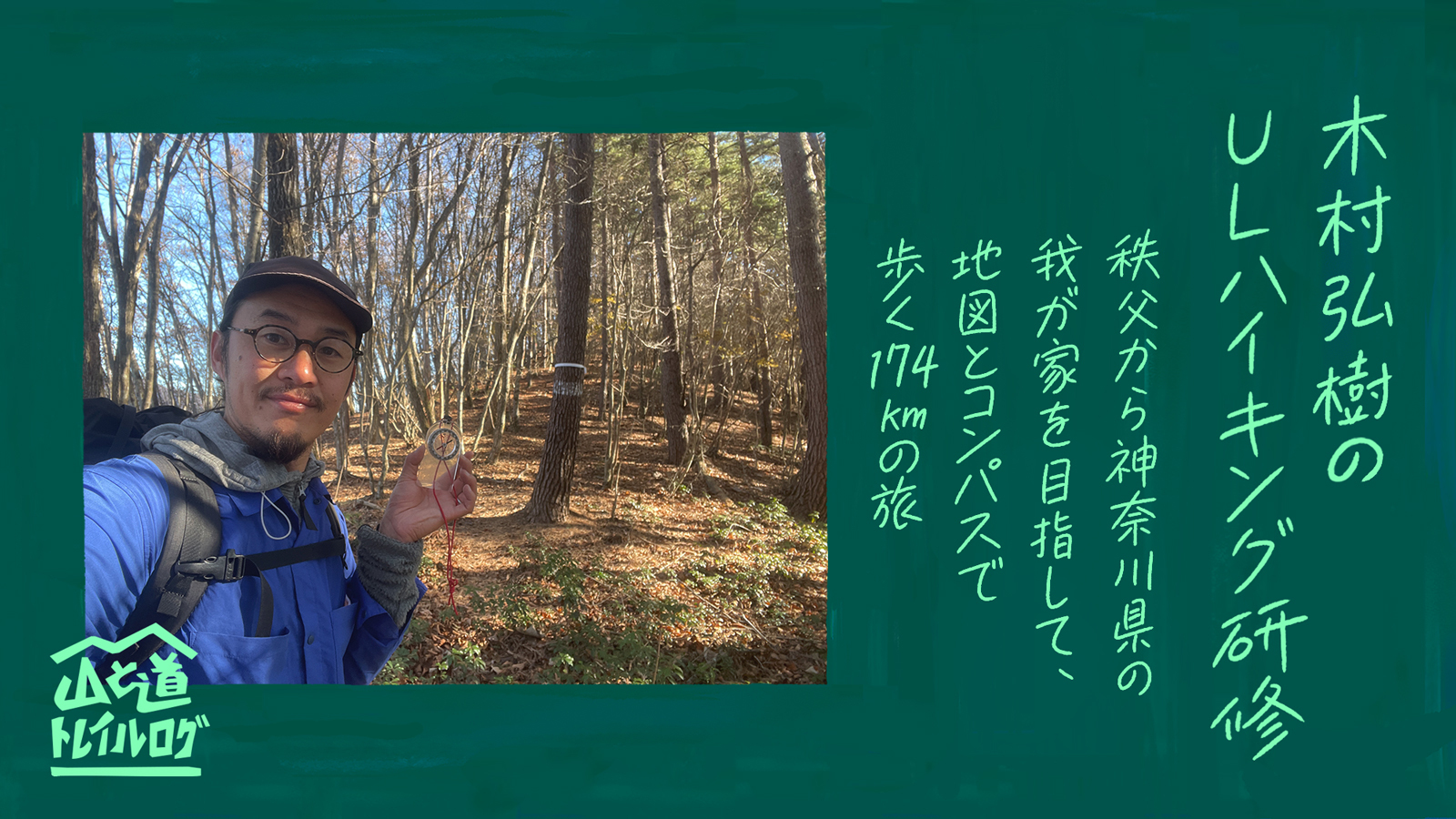

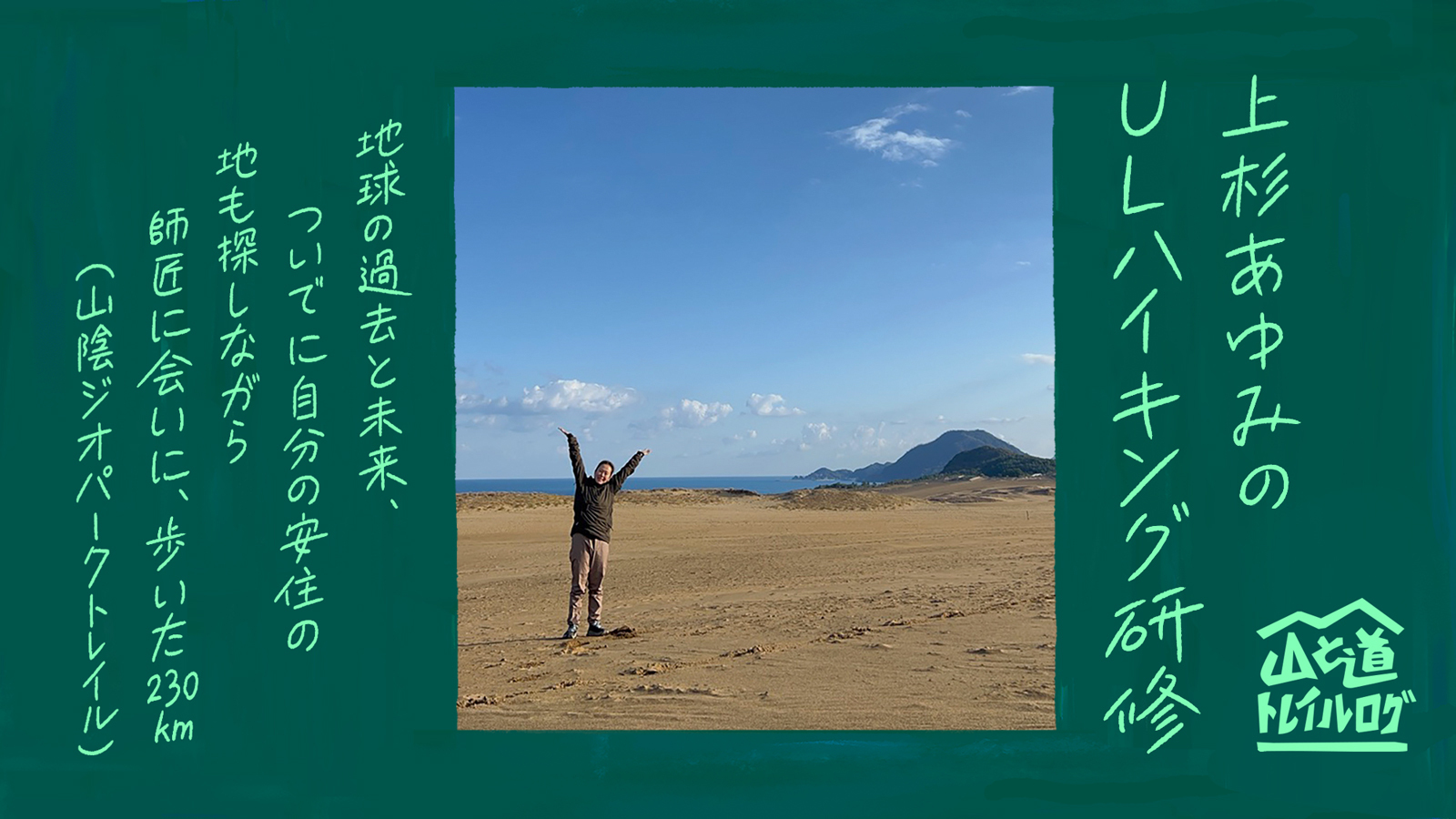

2回目のULハイキング研修となる今回のハイキングでは、大きな事故や怪我があったわけではないが、そうした心の隙を改めて痛感した。後から振り返れば、なんと準備不足で甘い計画をしてしまったのかと思うが、どんなハイキングでも実力以上、自分自身以上のことはできないのだということや、ハイキングには、その時の自分そのものが反映されるということを思い知った5日間だった。

前回のULハイキング研修では、ハイキングに目覚めた勢いのまま山と道に入社し、自分のテントを持っていないため、初期衝動のまま自作したタープで歩いてみた。そこで得た学びはとても多かった。

その後、いよいよテントを買おうかと思ったが、何せ自分はハイキング歴も浅く、テント泊経験も少ない。そこで、社内レンタル制度などを利用し、せっかくなので、まずはさまざまなタイプのテントを利用してみた

その結果、たどり着いた発想は、やっぱり自分にはタープが合っているのではないか、そして季節や状況によっては自作のものでも十分なのではないか、ということだった。

今回は前回よりも軽量かつコンパクトなタープを自作し、自分にとってはチャレンジングである本格的な雪の季節が始まる前の比良比叡トレイルと京都一周トレイルをスルーハイクしようと考えた。京都一周トレイルは2024年6月に挑戦して途中でリタイアしてしまったので、そのリベンジも兼ねている。研修のテーマは「最小限のタープ泊装備での快適性を探る」こと。

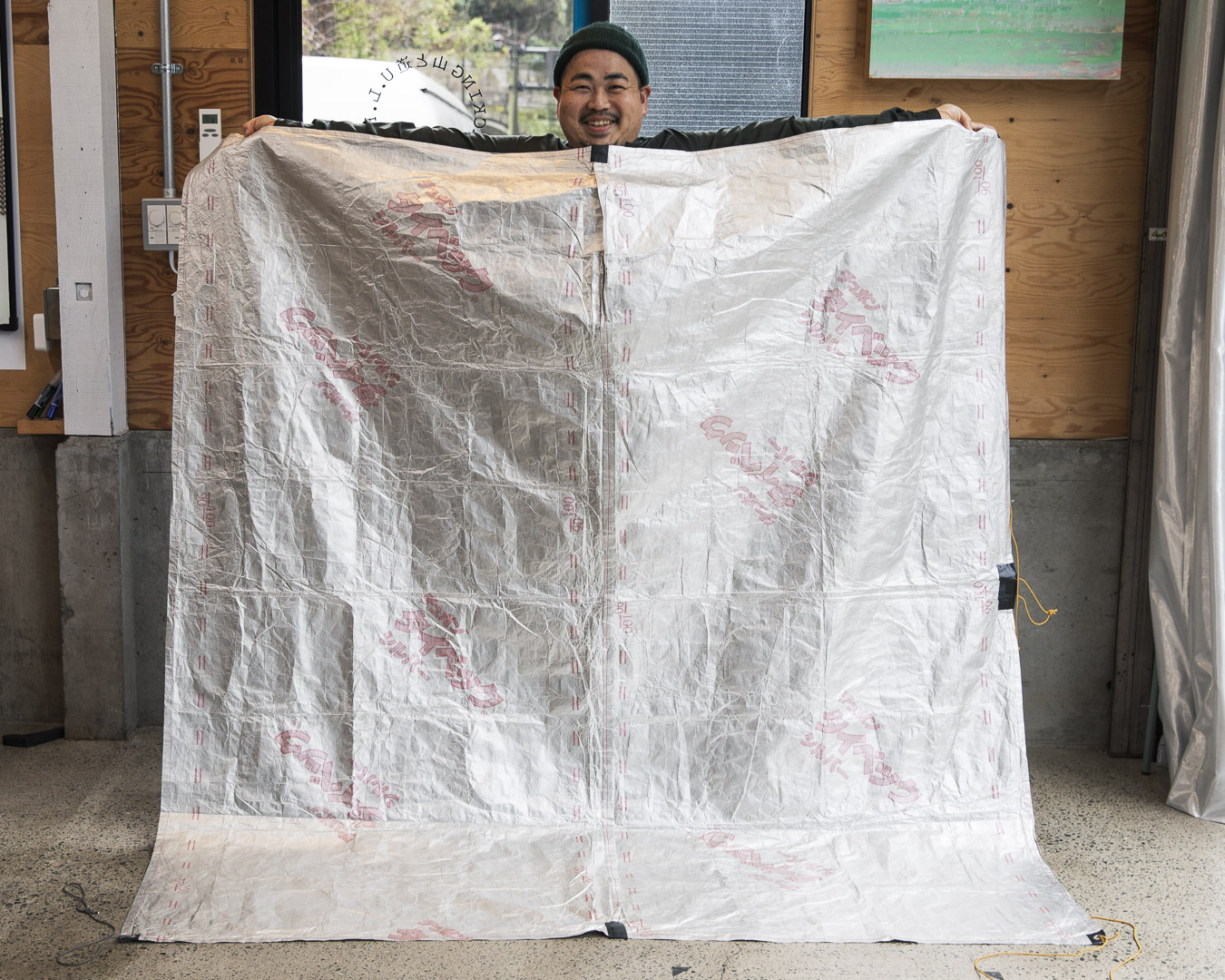

自作タープはタイベックシルバーを2枚縫い合わせ、4方を縫製し、角をダクトテープで補強した上でハトメを打ち込んで完成。重量は250gと前回よりも約350gの軽量化に成功(前回が重すぎた)。サイズも前回が約200cm × 280cmだったのに対し、約200cm × 200cmとひと回りコンパクトにし、自分のなかで最小限のタープを作って、12月14日、スタートした。

自作タープ2号。素材には通常のタイベックよりも遮熱性に優れたタイベックシルバーを使用。でも実はギンギラギンな見た目で選んだ(笑)。

三角テント風に立てるとこんな感じ。ひとりで眠れるギリギリのサイズ感。2枚のタイベックを合わせた縫い目がちょっと曲がってしまったので、少し歪んでいる(汗)。

周囲にはダクトテープで補強してハトメを打ち込んだ。

計画を立てたルート

近江高島駅付近からスタートして途中から比良比叡トレイルを歩き、一旦伏見まで移動し京都一周トレイルを歩く予定を立てた。(※紹介するルート上に指定されたキャンプサイトはありません。自然に十分配慮した上で自己判断の宿泊をよろしくお願いします)

予定より遅く、雨降りスタート

初日。昨年のULハイキング研修と同様に、パッキングにギリギリまで悩んだ結果、夜中まで準備に時間がかかってしまった。当初は京都に前泊、もしくは自宅のある鎌倉を始発で出発する予定だったが、6時間ほど予定を遅らせ、しっかりと睡眠をとり、「6時間分の遅れは5日間の行程で調整して、睡眠を優先しよう」と考えた結果、スタート地点であるJR湖西線近江高島駅から歩き始めたのがお昼頃になった。

準備に時間がかかりすぎたため、現地到着が大幅に遅れてしまった。雨の中スタート。

天気は雨。街から見る限りでも雲の間から見える山の上の方は雪がついており、「どこまで歩けるだろう。とにかく登ってみよう」とハイキング開始。

初日は、近江高島駅から岳山などを超えて、釈迦岳のあたりまで進もうと考えていたが、この辺りのトレイルの状況はネットで探しても1週間以上前のデータしかなく、去年とは12月の気温の傾向も違ったため、積雪の状況が掴みづらかった。そのため、最初から大幅にルートを変えることも考えたが、自分で確認せずにルートを変更するのも安易な考えだと思い、チャレンジの気持ちで一旦登ろうと思った。

登山口でルートとは違う方向から現れた、服に泥がついている男性に「ハイキングですか?」と声をかけられる。最初は警戒したが、話を伺うと、和歌山で作陶している陶芸家の方だった。関西近郊の山をめぐり、良い土を探しているとのこと。

これからの山行に向けて緊張していたが、楽しくお話を伺いながら1時間ほど共に歩き、途中で別れた。最初はかなり警戒していたことが申し訳なくなるほど優しい、素敵な方だった。少し気持ちがラクになった。

しかし、トレイルは雪解け水が沢のように流れていたため、談笑している間にすっかり靴は濡れてしまった。今回は積雪しているエリアを歩く可能性もあったので、チェーンスパイクに加え、靴下の上から被せるビニールを用意していたのに…。最初から被せていれば良かった。早めの判断が大事だ。

登山口は雪が積もっていなかったが、割と早い段階からチェーンスパイクを装着。雪解け水と雨により、沢のようになったトレイルを歩いた後で雪エリアへ。足が冷える。

意外と気温が高いため、足元が見えないほど生い茂ったシダ系の植物に積もった雪が少しずつ溶けながら左右からまとわりつき、雨も降っていたので数時間で全身が濡れてしまった。標高を上げると、約30cmほど積もった雪が溶け始めており、雪山装備でなければこの先へ進むことは厳しいと判断。一旦標高を下げることにした。

標高が上がるにつれて雪が深くなる。雪山装備だったらさぞ楽しかろうに。悔しいが、ひとまずの撤退を決めた。

登りながら見当をつけていたビバーク場所まで戻ってタープを張り、食事をして就寝。最初はタープの片側をすべて上げるスタイルにしていたが、積もった雪の重さで下がってくるので、低い三角屋根型に張り直した。雨の場合はなんとかなるが、雪の場合は積雪対策のためにタープの表面の撥水性がとても大事だということに気が付いた。

ビバークの適地にて。少し雪と落ち葉をかき分けて設営。

目の錯覚によるものなのかタープが小さく見えるが、横になっても全身がしっかり収まるサイズ。

タープ内の気温0℃、湿度はおそらく95〜100%程度。全身が濡れていたため、寝袋のダウンのロフトが潰れ、4時間ほどはあまり暖かくならなかった。こんなこともあろうかと持ってきていたウィスキーをストレートで数分おきにチビチビ飲み、体温を上げ続けた。

だんだんと自分の熱でウェアと寝袋が乾き、ロフトが戻ることを実感し始めると、寒さは和らいだ。しかし、あまりに寒かったら夜中でも下山しようと考えたが、ロフトの回復とウィスキー作戦により寒くなることはなかったため、日の出前までウトウトしながら待機することにした(私は体質的にお酒で酔うよりも体温が上がり身体がポカポカするので採用しましたが、この方法は一時的に体温が上がっても逆に低体温になる可能性もあるので真似しないでください)。

捻挫、足はびしょ濡れ、しかし琵琶湖は美しかった

まだまだ真っ暗な5時頃に撤収開始。ウィスキーで体を温めていたが、すべて体温の上昇に変化したようで、まったく酔っていない。チェーンスパイクを履いて下山を始めた。

昨日と同様、雪解けで沢のようになっている地面と、足元の植物に積もった雪で滑りやすい。また、昨日に引き続き生い茂っている植物によりトレイルの状況が掴みづらく、下山開始早々に左足を盛大にひねった。ハイキングを始めて以来、最大にひねった。少し泣きそうになった。

雪と植物に気と足を取られて、盛大に左足を捻挫した現場付近。

日の出前に街に下り、「さて、この先どうするか」と電波のあるところで改めてこの先の山の状況をリサーチする。しかし、やはりここ1〜2日でかなり雪が積もっているようなので、いっそのこと琵琶湖の湖畔を歩こうと決意した。

日の出前に下山。とりあえず琵琶湖を目指すのだ。

実際に歩いたルート

比良比叡トレイルは諦め、京都一周トレイルを目指し琵琶湖畔を歩くことに決めた。

JR湖西線近江高島駅付近から湖畔方向へ歩き、浜に出た頃には琵琶湖が朝日を反射して美しかった。コース変更の情けなさと、琵琶湖の美しさに複雑な気持ちになったが、以前歩いた「みちのく潮風トレイル」を思い出し、あの時のように、湖沿いを歩けるところは歩いていこうと考えを改めたら、少し楽しくなってきた。

琵琶湖の湖畔に出ると、朝日がお出迎え。思うように進んでいないが、胸がいっぱいになった。

みちのく潮風トレイルのように、浜とロードをひたすらに歩く。琵琶湖と比良山系の景色が美しかった。

本当はあの稜線を歩きたかったんだと複雑な気持ちで快晴のロード歩き。

途中、BIWAICHI(琵琶湖一周サイクリング)のルートを歩くことも多かった。昨晩湿った寝袋をドライアウトしながら歩く。

近江舞子にたどり着いた際には、去年の山道祭でお世話になった自治会の方にご挨拶もでき、浜で少し休憩させてもらった。行動食に用意していたトルティーヤを頬張りながら、琵琶湖の穏やかさに心が癒された。

湖西線沿い。山道祭前後に車窓から眺めていた景色の中を進む。

2024年の山道祭が開催された近江舞子の浜は相変わらず最高だった。朝食のトルティーヤを食べる。ヌテラ多め。

動きを止めると捻った左足首が固まって痛くなりそうなので、休憩もそこそこに再び歩きだした。日没後もとにかく進めるだけ進み、真っ暗になった滋賀の見知らぬ街で休める場所を探すことに苦戦したが、ちょうど疲れた頃にスーパー銭湯を発見。しかも23時まで営業しているため、お風呂で冷えた身体を温め、休憩スペースで少し仮眠させていただいた。

その後は、温まった身体で少し歩き、Googleマップで見つけた琵琶湖湖畔の公園の東屋にて寝袋にくるまり、少し仮眠をとった。公園の情報を調べたところ火器の使用は禁止されているので、コンビニで買ったおにぎりを食べ、ゴミもすべて残さず、早朝に犬を散歩する方などがびっくりしないように、明るくなる前に立ち去った。

暗くなっても歩みを進めた。街灯が少なく、真っ暗な中に出現した「すき家」が神々しく輝いていた(食べるのは我慢した)。

このように予定外だらけの2日目が終了。小中学生の頃、琵琶湖でのブラックバス釣りに憧れていた自分には、みちのく潮風トレイルのように琵琶湖畔をとにかく歩く予定外の1日も、それはそれでとてもありがたく感じた。

焦る心、思い込みと勘違いの伏見

3日目は京都一周トレイルの途中まで歩みを進める予定。Google Mapを頼りに、滋賀県から京都へ入り、京都一周トレイルのある伏見エリアを目指して歩き始めた。

路面電車の線路の塩梅が、鎌倉の江ノ電を少し思い出させた。

国道1号線に合流し京都方面へ。

味気ない道、しかし確実に京都一周トレイルに近づいている(と、この時は思っていたのだが…)。

ひたすらロードを歩き、市街地も歩き、ようやく目的地に着いた。約半年ぶりに歩く京都一周トレイル。前回同様にインバウンドの外国人観光客の多い伏見稲荷を過ぎ、清水山を経て大文字山エリアへ到着。

伏見稲荷から意気揚々と出発。

京都を一望。ようやく山の中を歩けることに気分が高まる。

ちょっとだけルートから外れて浄土宗総本山知恩院の境内へ。京都の史跡はスケールが大きい。

大文字山の山頂からの夕陽。「空気が澄むと、あべのハルカスも見えるよ」と地元の方が教えてくれた。

この日はクリアな晴天だったため山頂からの夕陽と夜景がとてもきれいだった。お腹が減ったが、大文字エリアは火器厳禁のため、火を使わず簡単な晩御飯を食べた。そして、誰にもご迷惑にならないところまで下って、少しだけ仮眠をとった。満月で、夜間もタープの外がライトで照らされているかのように明るく、キリッとした寒さの中で短時間でも快適に仮眠することができた。

眠る前にうつらうつらしながら、1日の報告をインスタグラムで行ったところ、山と道の先輩からDMが。「京都一周トレイルの始点は伏見稲荷ではなく、伏見桃山だよ」とのこと。「伏見稲荷からはゴールまで70km、伏見桃山からは84km、完歩ならず〜!」とのツッコミだった。

我ながら、自分の勘違いと思い込みの恐ろしさに呆れて言葉を失った。なんてこった。「伏見へ急げ」「伏見から歩き始めるぞ」と焦ってこんなミスを犯すとは。アホすぎる。アホすぎて情けない。「情報収集、ひとつもできてないやんけ…」と、反省と自分に呆れる気持ちのなか、気が付けば眠っていた。

重い足取り、たどり着いた温もり

昨晩、自分への呆れとは裏腹に、短時間ではあったが乾いてロフトの復活した寝袋でよく眠れたため、日の出前の暗いうちから行動開始。ヘッドライトの明かりを頼りに歩き始めたが、少し道をロストしてしまい、元のルートに戻るために30分ほど時間がかかってしまった。今日は大文字山付近から、大原エリアを越え、鞍馬のさらに先まで進みたい。

落ち葉が気持ちいいトレイル。

だいぶ北の方へ来た。

昨日までの約55kmほどのロード歩きの疲労が脚に溜まっていることを感じ、思うようにペースが上がらぬまま比叡山を越えた。当初は完歩する予定だった比良比叡トレイルエリアにもようやく入ることができた。横高山や水井山などの急登が急すぎて思わず笑ってしまった。

塩分の取りすぎか、全身がむくんでいる。足取りも重い。

トルティーヤは甘いものにもしょっぱいものにも合う。これはヌテラとマーマレードの甘味コンボ。

この辺りのエリアは、やはり雪が少し積もり、凍っている箇所もあった。チェーンスパイクを履くか履かないか迷ったが、なんとかそのままでも歩くことができた。朝のタイムロスに加え、疲労によるペースダウンで思うように進めず、大原周辺で宿泊できないかと考えていた。

山と道のAW Alpha Mittensをずっとつけたまま歩いていた。手のひらが開くデザインなので行動食を食べる際などもストレスがない。

比良比叡トレイルエリアは雪も積もっていた。

ここへ来て、ずっとAlpha Haramakiの中に入れるなどして保温していたモバイルバッテリーやiPhoneなどもバッテリーの充電が軒並み切れてしまった。充電できる場所を探した結果、近くの民宿で充電と宿泊をさせてもらうことになった。素泊まりのつもりだったが、晩御飯も間に合うとのことで、ありがたくいただいた。

民宿にて温かいご飯をいただき、お風呂にも入ることができて心から安堵したが、暖房の効いた部屋の中、ふかふかの布団で眠る自分に「ULハイキング研修なのに、一体何をやっているんだ……」と、次第に自己嫌悪が襲ってきた。こんなに快適なのに泣きたい気持ちになることがあるのかと、猛烈に意気消沈し就寝。大げさではなく、2024年でいちばん凹んだ夜だった。

失敗から学び、初心に返る

5時前に起床。「昨日までの遅れを取り戻すぞ!」と意気込んで宿を出発し、近くにある大原のファミリーマートへ。ここでパワーをチャージできる何かを買おうと思ったが、5時半のオープンだったので、まだ開いていなかった。情報収集能力と、思い込みを排除する思考力が圧倒的に欠けていると改めて痛感。自分はハイキングにとことん向いていないんじゃないか。

買い物は諦めて、月明かりのなか歩き始めた。温かいお風呂と布団と晩御飯でリカバリーした身体は驚くほど軽く感じ、6月に歩いた際に膝を痛めてしまった鞍馬の手前の急坂も難なくクリア。

朝6時頃。月が明るい。

最小限のタープ泊装備でのギリギリの快適性を探るはずのULハイキング研修で、温かい布団の威力を痛感し、皮肉に思った。しかし、元気になったことは間違いない。

天気予報によると、今夜から強い寒気が降りてきて雪になるかもしれないとのこと。今日中にゴールすべく、コースタイムより20%早いペースでぐんぐんと進んだ。

今回のハイキングで、12月の0℃から10℃程度の気温帯であれば、想定よりも少ない量の水で1日を過ごせることがよく分かった。そのため、5日目は思い切って最小限の水しか持たないことにした結果、ペースアップに繋がった。出発時より食料も少なくなり、やはり軽い方がより速く、遠くへ移動できるということを実感。

民宿で超回復した結果、テンポよく鞍馬へ到着。

今回はトレイルミックスにビタミンCの錠剤とマヌカハニーののど飴を混ぜ、風邪をひかないようにした。

予定より早く沢ノ池を通過し、高雄・清滝・落合橋エリアの清流の脇を通る東海自然歩道のコースに感動しながら、ぐんぐんと歩いた。このままいけば、日没前までにゴールできそうだ。清流の脇をずっと歩くなかで、気持ちも浄化されるようだった。

山を歩く楽しさを改めて心の底から感じた。疲労回復の力。

予定より早く沢ノ池通過。

高雄・清滝・落合橋エリアの清流沿いが最高に心地良かった。

その後、嵐山にてインバウンド観光客の多さに圧倒されつつも、ゴールが近づいてきたことの嬉しさに足取りはさらに軽くなった。

嵐山。インバウンドの観光客の方々の中を足早に進む。

順調に進んでいると、山と道京都スタッフのアンディから連絡が入った。京都スタッフのみんなで愛宕山へハイキングしているから、下山後に京都店で自分を待っていてくれるとのこと。

今回の研修はゴールがいつになるか自分でも不確実だったため、特に誰にも連絡していなかったのだが「待っていてくれる人がいる」と分かった途端、嬉しくて足取りがさらに軽くなった。人間は、ひとりで生きるよりも、誰かと繋がって生きていく方が希望を持って生きていけるのだと感じた。そして日没を少し過ぎ、阪急電鉄嵐山線上桂駅にゴール。

最終盤の松尾山で今日歩いてきた方向を振り返る。1日でずいぶん歩いたもんだと思った。歩くってすごい。

昨日一昨日と見ていた逆の方角から京都タワーが小さく見えて、少し安心した。

タープ泊のギリギリの快適性を試すことがテーマだったが、結果的にはタープ泊は2泊のみとなり、京都一周トレイルは最初の14kmをすっ飛ばしてしまったため、スルーハイクとはならず。リベンジとはならなかったが、膝を痛めることなく元気にゴールできた。

伏見桃山から伏見稲荷までの14kmについては、ゴール後に移動して歩くことも考えたが、なんだかズルをしているような気がしたので、今回はここまでを現在の自分自身のありのままの記録とする。再度、2025年の暖かい時期にもう少し軽いファストパッキングスタイルで再再挑戦しようと思う。今度こそ、完歩するのだ。

自作タープでのタープ泊は、冬季でも状況によっては十分に可能だということがよく分かった。しかし、季節、天候の状況や山域、経験に応じて、柔軟に装備を変更できる思考と判断の柔軟性が何より大事だということを痛感した。これで十分だと「足るを知る」ということと「これがあれば大丈夫だ」と決めつけることは、似ているようで雲泥の差があるということも、今回の発見だった。

京都から鎌倉に戻った後、諸先輩方から今回のハイキングについて厳しいフィードバックをいただき、出発前までに知らず知らずに緩んでいた気が引き締まった。2024年は体力作りのランニングもあまりできていなかったので、2025年はもっと走って、もっとハイキングできるようにしたい。また、HLC鎌倉の「ULハイキング入門講座」も、初心に戻り基本に立ち返るため、改めて受講しようと考えている。

初心に立ち返って、2025年は着実に、誠実に進んでいこう。

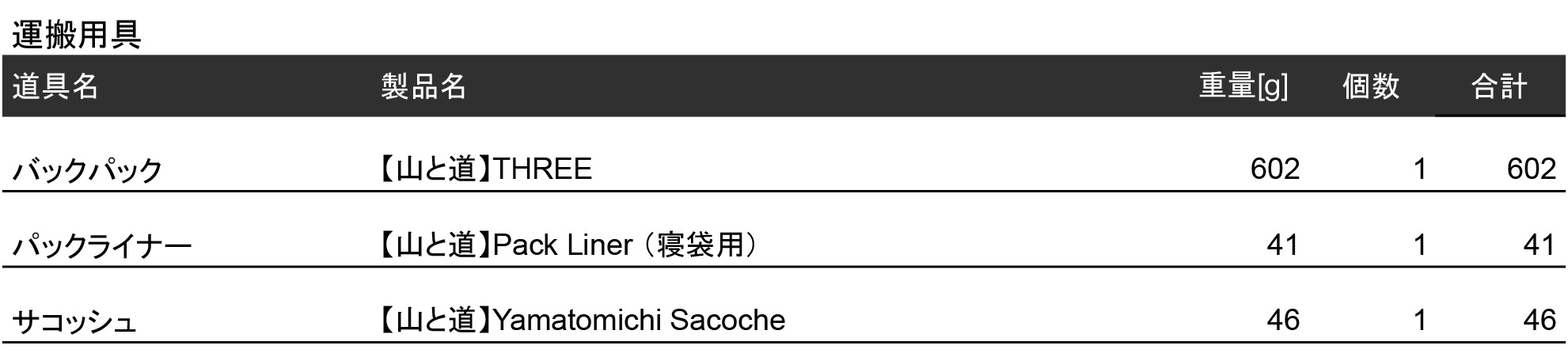

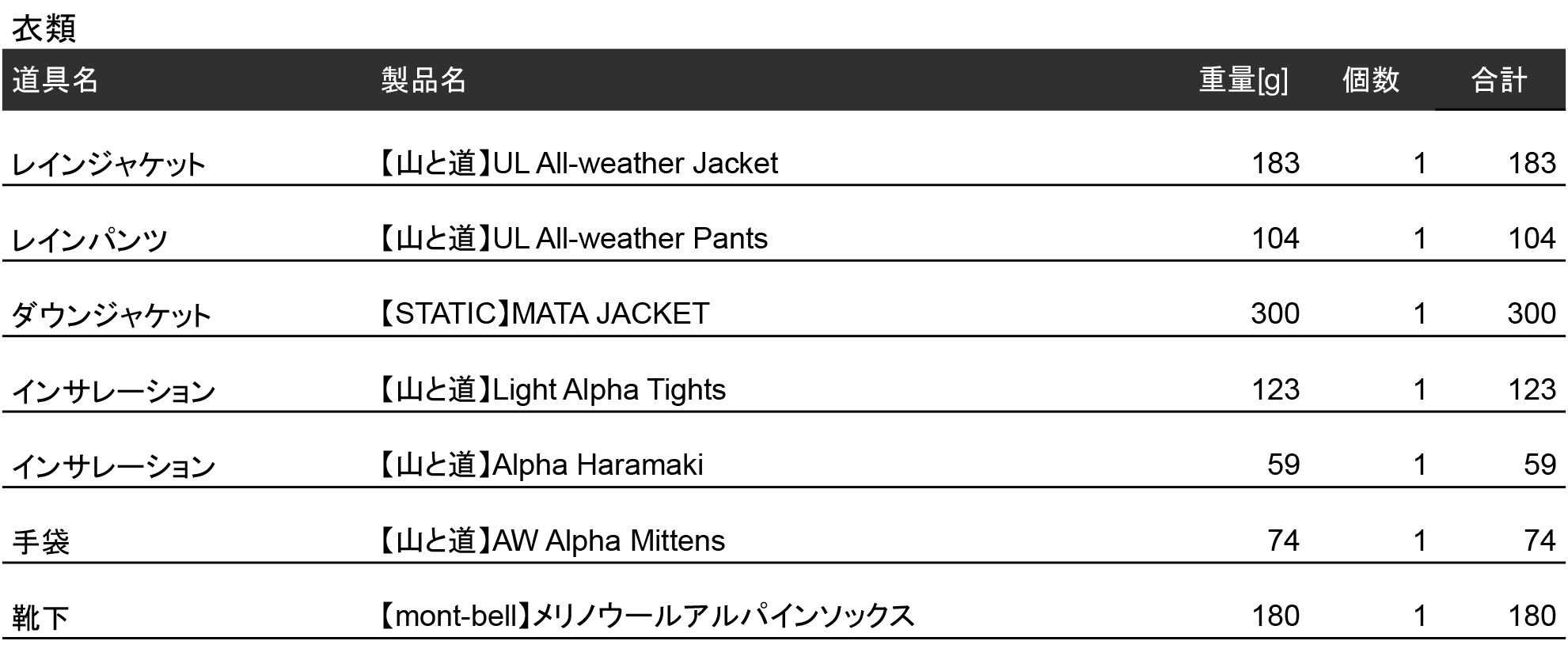

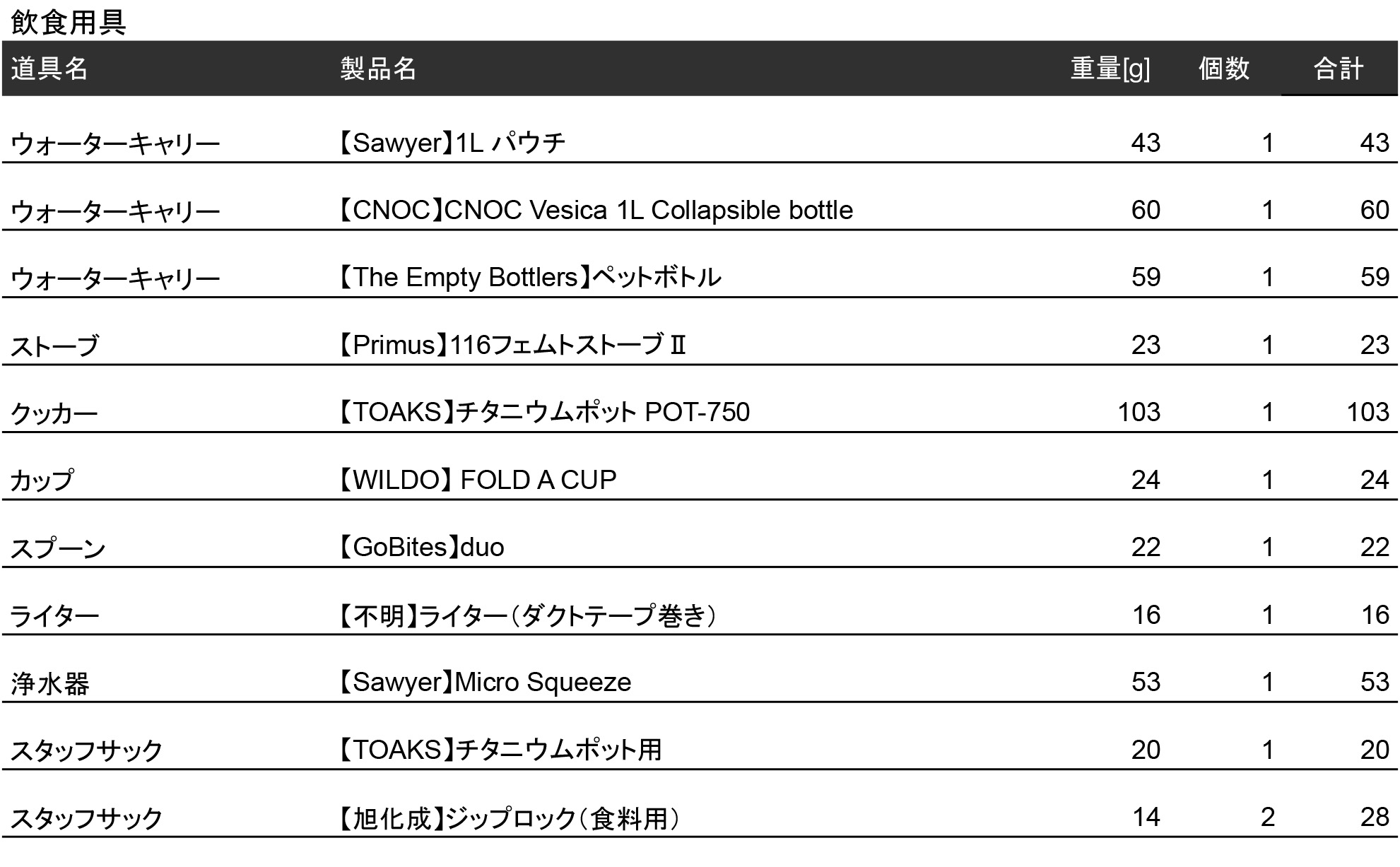

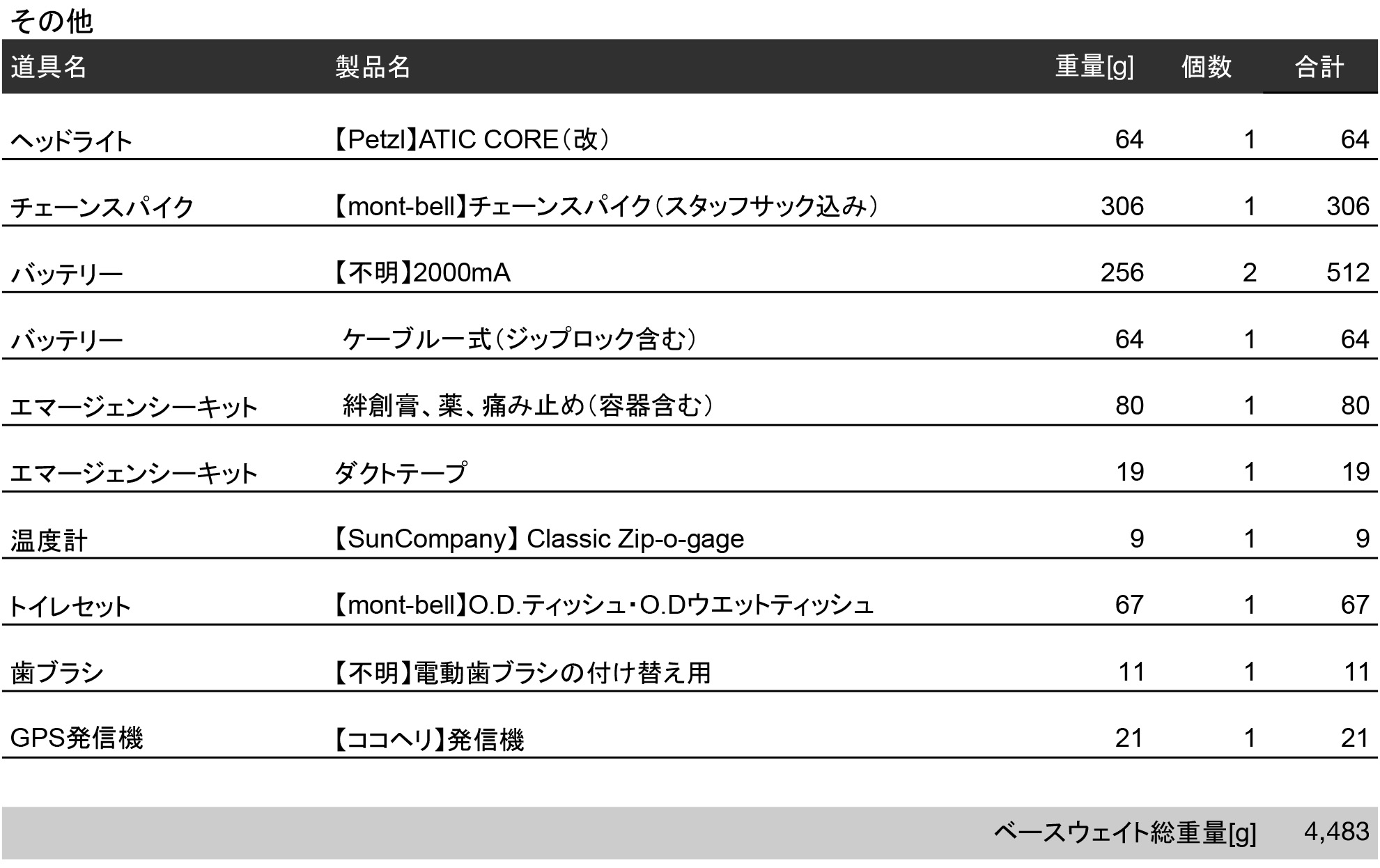

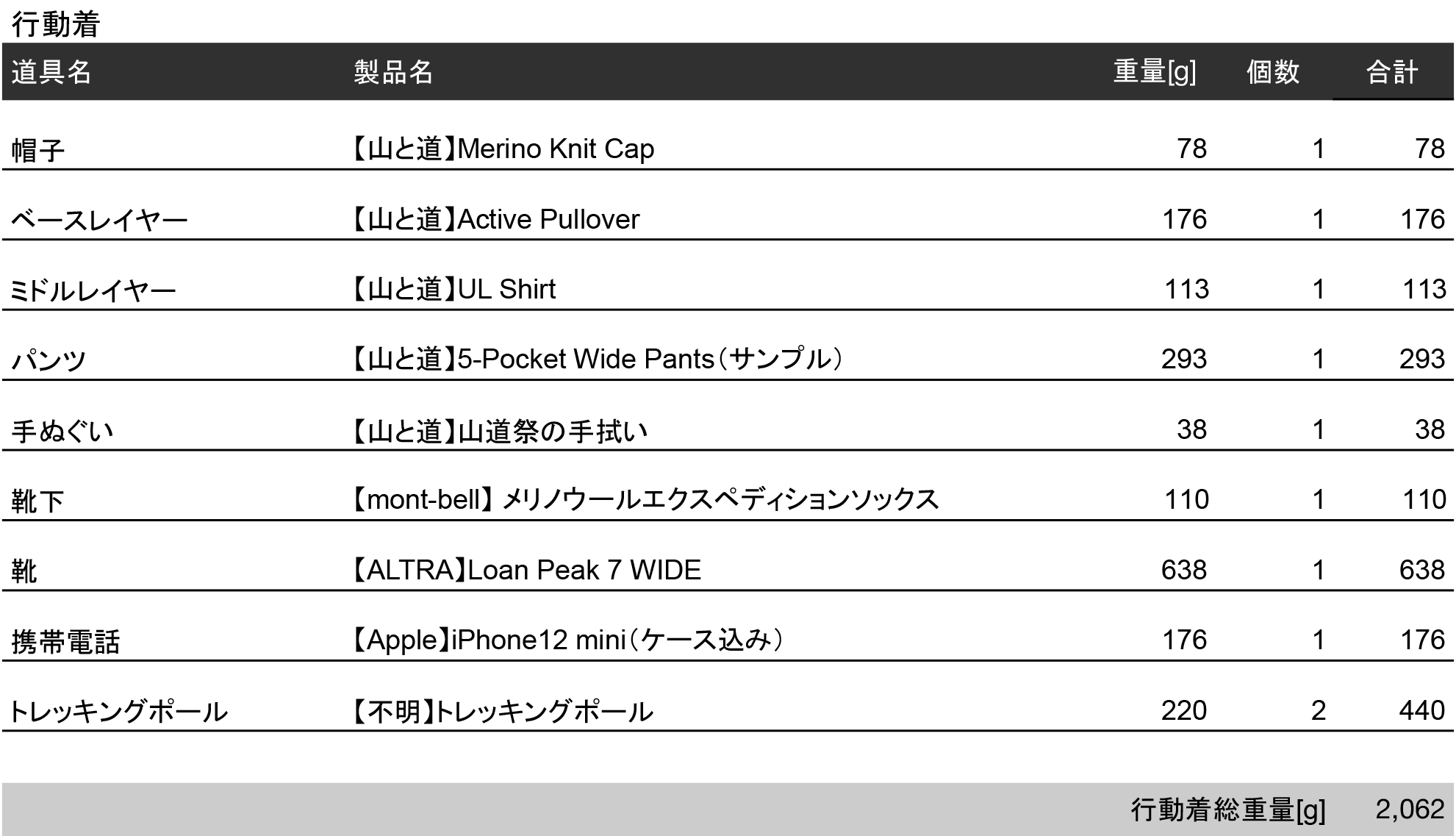

GEAR LIST

BASE WEIGHT* : 4.48kg

*水・食料・燃料以外の装備を詰めたバックパックの総重量

YouTube

横井とスタッフJKが旅の模様をYouTubeでも振り返りました。