ハイカーズデポ土屋智哉さんをお招きして開校した「ULハイキング大学 in 山と道」。ULハイキングのもっとも重要な装備のひとつである山岳用テントの歴史に迫る「講義3」の2限目では、遂に登場したドームテントの発展史や、テントとは切っても切れない結露の話、そして変わりゆくテントの現在について迫ります。

また後半では難しく捉えられがちなタープや非自立式シェルターの設営の基本を紹介。これを読めば、テントにまつわる様々な思い込みや先入観が解かれること間違いなし⁉︎ チャイムが鳴ったら2限目も始まりますよ〜。

シングルウォールから始まったドームテント

1限目では、タープから始まったテントが形を変えて、自立型ドームテントが生まれるまでの歴史を伝えました。日本だと1970年代以降にいろんなところが自立型ドームテントを作るようになりますが、2020年代に活動している多くのハイカーにとって、テントはもう2〜3人用じゃないと思うんです。コロナ期を経たのもあるけど、個人用のテントがほとんどだよね。

そういう個人用のテントが生まれてきたのは、皆さんがよく知るアライテントだと1986年のことです。1970年代にドームテントが日本で生まれてから、ソロテントが市場に出てくるまでに16年かかってます。なかったわけじゃないけど、主流ではなかった。そこから1.5kgを切る軽量なソロテントが出てきたのは1980年代中頃以降なんですよ。

土屋智哉:東京都三鷹市のULハイキングの専門店Hiker’s Depot店主。日本にULハイキングの文化や方法論を紹介した先駆者的存在で、メディア出演も多数。著書に『ウルトラライトハイキング(山と渓谷社)』。

アライテントのラインナップでは、1984年にライズ1、1985年にゴアライズ、1986年にエアライズが出てきました。ライズ1とゴアライズはシングルウォールのテントで、ゴアライズの生地にはゴアテックスが採用されていました。現在でもアライテントの主力製品であるエアライズはダブルウォールのテントです。

アライテントの最初のモデルであるライズ1の初期型モデル(画像提供:アライテント)

ゴアテックスを採用したゴアライズ1(後に別素材を採用したEライズにモデルチェンジした)。(画像提供:アライテント)

現在もアライテントを代表するモデルであるダブルウォールのエアライズ1。(画像提供:アライテント)

ここでポイントになるのが、現代ではテントと言えばダブルウォールテントが一般的で、そこから要素を減らしたのがシングルウォールテントと思われがちなんだけど、アライテントの歴史を見てもわかるように、最初はシングルウォールだったんです。

個人用のソロテントは基本的に軽くしたいところからはじまっています。もちろん冬用テントだと外張りの構造はあるけども、最初にシングルウォールありきです。少しでも透湿性を上げようとゴアテックスを採用しています。

さらに、生地を薄くして二重構造にすれば結露対策もできますよね。それでシングルウォールテントとさして変わらない重量のダブルウォールテントであるエアライズが出てきました。こうした流れで現在の日本の山岳用テントが作られてきたんです。

みんなテントの結露を気にしすぎ

結露の話を広げると、家の窓ガラスって冬になったら結露するよね。こうした結露対策をどうしているかというと、北海道だと防寒も含めて窓ガラスを二重にします。二重窓でなければ厚手のカーテンなどを窓にかけますよね。この何かで覆うというのがポイントです。窓ガラスが結露してもカーテンを閉めると見えなくなるから安心しませんか。結露が見えてると「あービシャビシャ」と思うけど、カーテンを閉めると「結露はないもの」と思っている人は多いんじゃないでしょうか。

ダブルウォールテントもそういうことなんです。だからよくお店でも「どのテントが結露しないんですか?」という話になるけど、みんな結露を気にしすぎです。ダブルウォールテントでもレインフライの内側はめちゃくちゃ結露してます。でも本体があって結露してるのが見えないから安心できるんだよね。もちろん、本体があるから風が吹いてもフライの結露が落ちてくることはなくて、それは良い部分なんだけど、結露してるのに変わりはありません。

ダブルウォールテントでも、レインフライの内側は結露する。

結露がなくなるわけではないから、それを物理的にも精神的にもなるべく気にしないで済むようにしていくのが、基本的なテントの結露対策です。地球上では避けることができない物理現象なので、気にしすぎないようにできればそれがいちばんですよね。もちろん気になってしまうのもわからないではありませんよ。

登山スタイルによって変化していくテントの形

テントを考えていくときに、多人数で寝るための自立型ドームテントから1〜2人が寝るための自立型ドームテントに移行するのと同時に、登山形態も変わっていきます。個人用のドームテントが出てきてから40年近く経った2010年以降は、ソロ登山者が日本でもどんどん増えていったし、特にコロナ以降はソロが当たり前になってきたので、これからあらためてテントの形もどんどん多様化していくのではないかと思います。特にULハイキングやロングディスタンスハイキングにおいては、夫婦やカップルで動くのではない限り、ソロ用テントで旅をすることがひとつの文化的な背景になってきてると思います。

こうした現在がありますが、そこに至るまでにこれまで話したような歴史があることをショップスタッフやメーカーとしては頭の中に置いておいてもらいたいと思います。多人数かひとりなのかの違いはあるけれど、テントの形状そのものは昔のものを見ることによって、「実はこういうこともできるんじゃないか?」というアイディアが生まれてくるのではないかと思っています。

今はULの流れが来たことで、道具が先祖返りしているというか、シンプルになっているじゃないですか。複雑な機構のものを作るんじゃなくて、本質的なエッセンスを掬い上げてシンプルな形に落とし込めば、誰もが作れる流れになっていると思うんですよね。だから、より自分たちで作るとか、誰かにお願いして作ってもらうのは、ULが出てきたことでもう一度盛り上がってるのが、現状なんじゃないかと思いますね。

山と道HLC北関東のMYOGワークショップ参加者の大橋優一さんが作成したワンポールシェルター。現代では個人でもこのような作品を作ることが可能になっている。

非自立形のシェルターやタープの設営における基本

では、かなり駆け足で端折った項目も多いですが、テントの歴史の話は一旦ここで終わりにして、ここからは非自立形のシェルターやタープの設営における基本をお話しします。

タープや非自立型のシェルターを張るときに、みんなポールを立てられるか不安になると思うんだけど、いちばん意識するべきポイントは「三角形」を作ることです。タープもシェルターも張り方の基本は一緒だから、タープでやってみましょう。

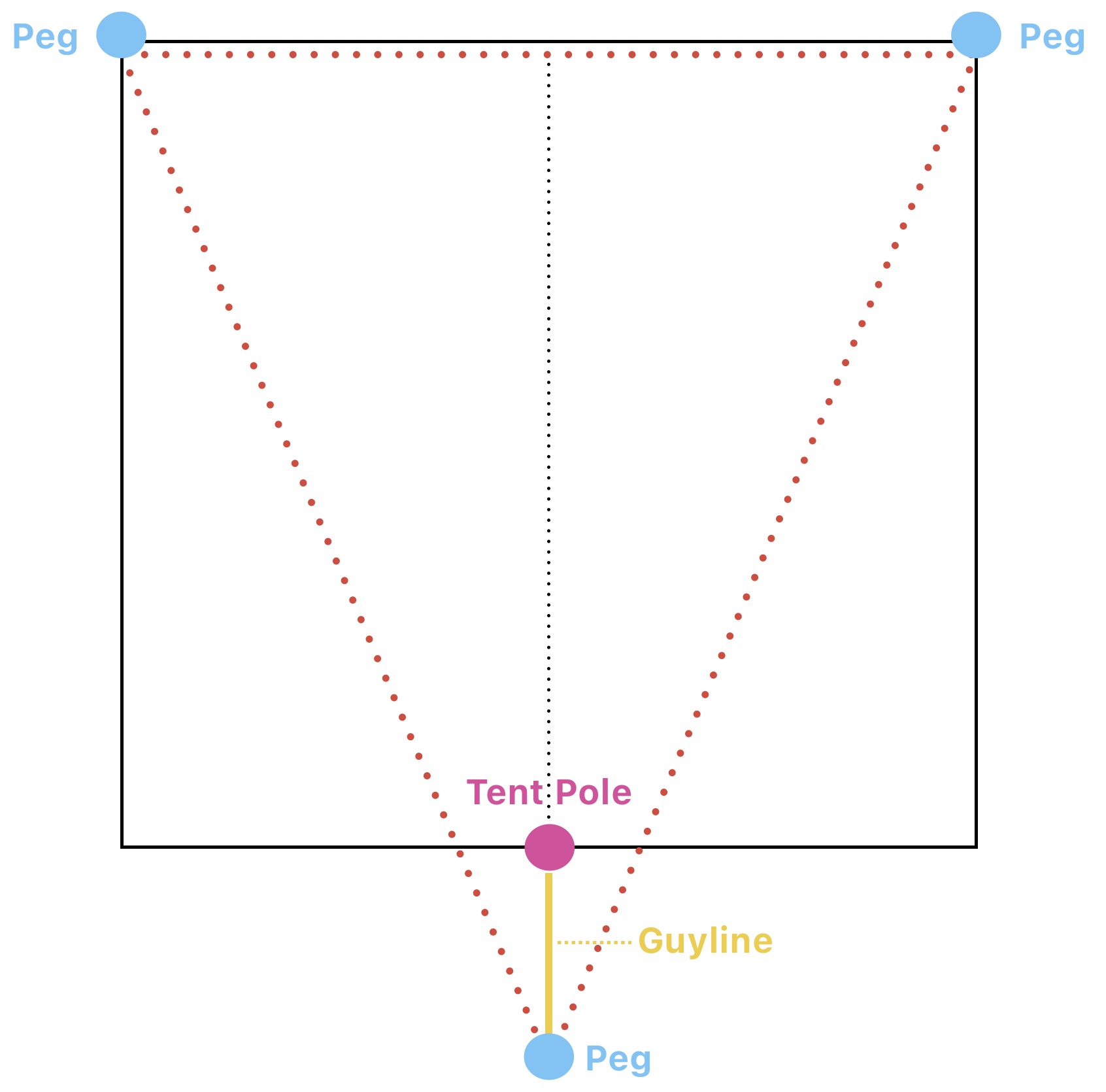

まず、ポールを立てようと思っているタープの辺の反対側の角2点をペグダウンしてから、ポール側の辺の中央のループに取り付けた張り縄にポールを引っ掛けてペグダウンすればポールが立ちます。

まず、ポールを立てる反対側の辺の両端をペグダウンし、ポールにガイラインを掛け、縦の中心線の対角線上にペグダウンすると「三角形」ができてポールが立つ。

ポールを立てる位置は三角形の中心線だとより良いが、三角形の面積の中であればある程度安定する。

ポールが立ったらタープの残りの角2点を固定すれば完成です。

ポール1本で張る場合のタープの基本セッティング。

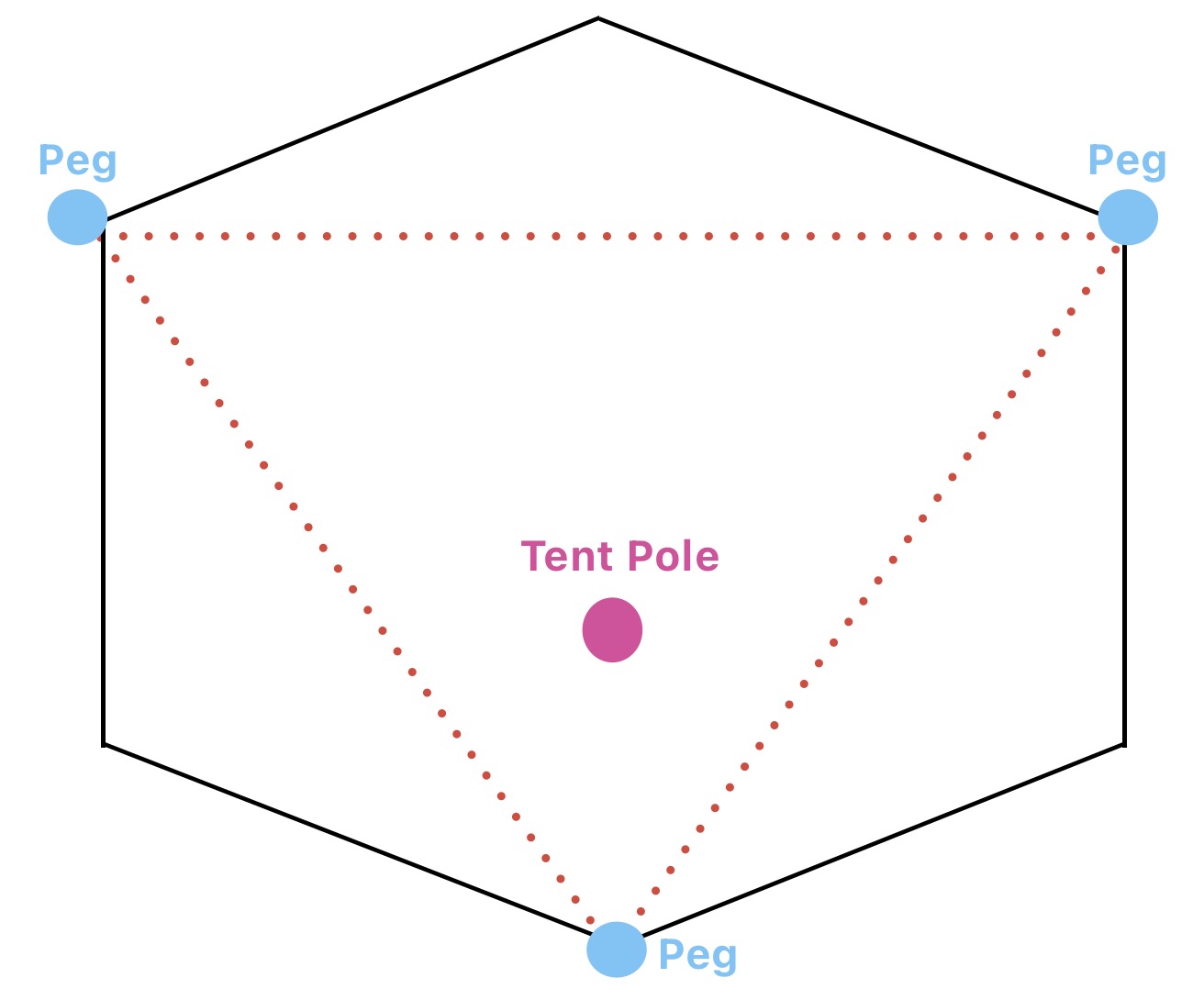

ワンポール式の非自立式シェルターも、フロア形状が六角形のモデルやスカートの長さが一定でないモデルではこの三角形を意識した設営をおこなうと各頂点の角度なども気にする必要がなく綺麗に立てられます。

まずテント入り口の反対側2箇所をペグダウンしてポールを立て、入り口の中心線下部(下図左の三角形の下端)をペグダウンすれば三角形ができてポールが立ちますから、その後、残りの角をペグダウンして固定すれば完成です。

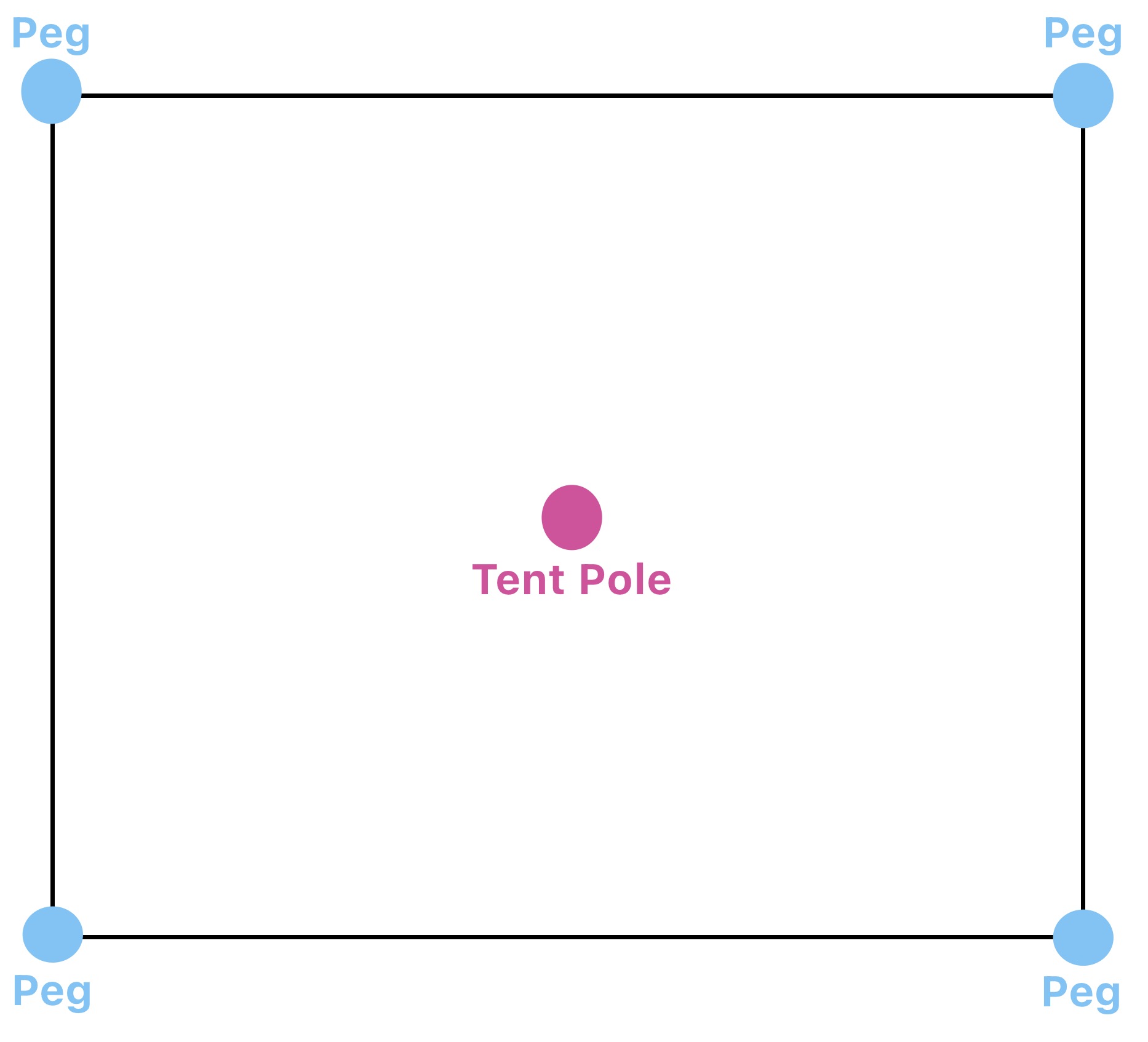

一方、ピラミッドシェルターのような四角形フロアの場合は各頂点を直角にするのが簡単なので、先にフロアの四隅をピンと固定してからポールで立ち上げるだけでOKです。

六角形の場合も三角形を意識すると素早く立てられる。

四角形の場合は4隅がピンと張った状態でペグダウンしてポールを立てる。

2本のポールを使用したタープやツェルトの張り方

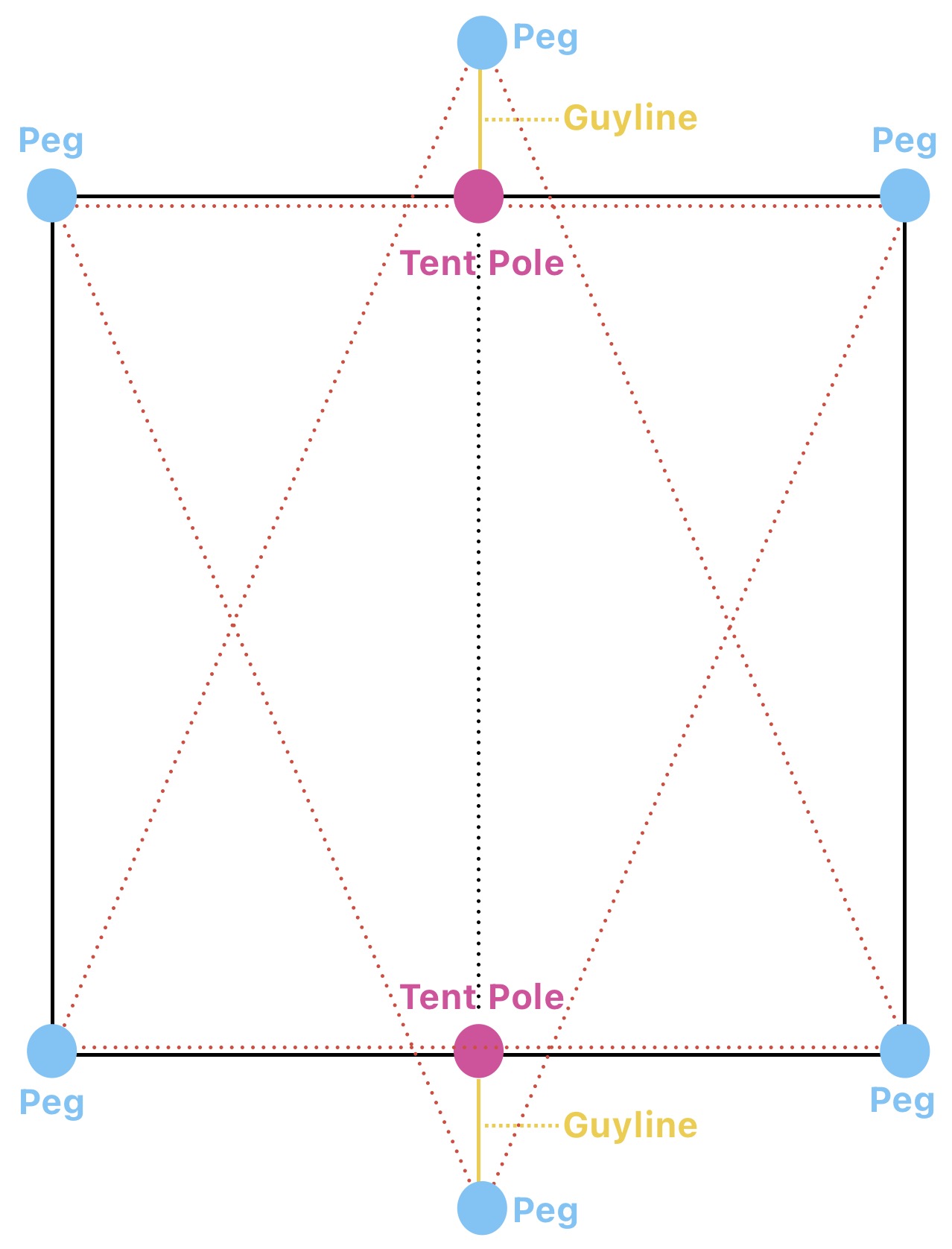

ここまでは1本のポールを使ったタープやシェルターの張り方を見てきましたが、2本のポールを使って張る場合も考え方は同じです。

先に角4点を固定するとうまくいかないけど、最初の三角形を作った後に、残りの角2点をペグで固定してから反対側にポールを立て、もうひとつ三角形を作るんです。

ポールを2本使い三角テントのような形にタープを立てたい場合は、最初の三角形を作ったあとに、反対側にポールを立ててもうひとつ三角形を作ることを意識することで確実に張れる。ツェルトや2本ポールのシェルターの場合も同様。

2本のポールを使ったツェルトや非自立式シェルターの場合も、このように三角形をふたつ作る構造が張り方の基本になります。

ツェルトの場合は床を最初に閉じておいて、先に四隅を全部固定して、あとは引っ張って立ち上げたら完成するので、実際には三角形をふたつ作るような設営手順は踏みませんが、ただ構造としては三角形の組み合わせなんだと理解しておくと、たるみやシワを解消する際にどこを引っ張ってテンションをかければ良いのか理解しやすいと思います。

床を閉じた状態で広げ、まず4隅をピンと張った状態でペグダウンする。

片側にポールを立てペグダウンする。「三角形」ができるので、この状態でもポールが立つ。

もう一方にもポールを立て、ペグの位置を調整してテンションがきれいにかかったら完成!

欧米メーカーの2ポール式のシェルターの場合はポールを内側に立てますが、ツェルトの場合は幕体が小さく、内側にポールを立てると極端に居住性が悪くなるので、外側にポールを立てるのが基本です。木が近くにあったら、ポールを使わず木にガイラインを結びつけて張っても良いです。

ポールを使うんですが、紐を上に引っ張ると幕体の横方向にも縦方向にもテンションがかかってきれいに張れるので、ポールの高さが足りる位置までツェルトに近づけるのがポイントです。ツェルトをきれいに張れない場合は、ポールを立てる位置が遠くて、紐が上じゃなくて横に引っ張られているのが原因です。この場合、横方向のテンションはかかりますが、縦方向はたるんでしまうのです。ポールは家の柱と同じなので、本来は中に立てるのがいいんだけど、外に立てるならツェルトの近くがいいです。

ポールはツェルトに近づけた方が上方向のテンションがかかりきれいに張れる。ポールを離しすぎると横方向へのテンションとなり、きれいに張れない。「ツェルトをうまく張れない」という人はこうなっている場合が多い。

そこで、タープやツェルトの耐風性を上げるために柱としてのポールをしっかりと立てたいなら、ポールからもう1本ラインを出して2本にしてあげます。こうすると両側のポールは計4本で固定されるので、ポールが動きにくくなって耐風性が上がります。

強風時はポールからのガイラインを2本にすると耐風性が増す。

ちなみにツェルトはサイドリフターを張っても、構造線から引かれてるわけじゃないので耐風性には影響しません。だからしっかり固定する必要はありません。そのかわり自分はツェルトのフロア長辺の中間部を固定しちゃいます。要は地面に固定するポイントが多いほど、ツェルトが地面にしっかりと固定されるからです。サイドリフターを張ると天井高は若干下がりますが、横方向へ広がるぶん横になった時の居住性は良くなります。

サイドリフターは固定しても防風性は上がらないが、地面にツェルトを固定させるためと居住性アップのために引っ張ると良い。

ツェルトは小さいからポールを中に入れると寝るスペースがなくなっちゃうけど、ポールを内側に入れて、地面の固定点よりも内側からテンションをかけてあげると、ポールもしっかりと固定されます。フリーライトのM Trailや廃盤になったMSRのツインシスターズなんかがこの形でしたね。さらに細引きを出してテンションをかけてあげれば固定力はもっと上がります。

ポールを中に入れたいのであれば、テント全体を大きくしてあげるといいです。非自立型のシェルターはポールのポジションの取り方、居住空間のとり方次第で面積が大きく変わってきます。それが自立型のテントとの大きな違いですね。

ハイキングに行きたくなるテントを選ぶ

では、最後に何か質問はありますか?

———どのシェルターがいいか悩んでいるお客様に対して、土屋さんはどういうヒアリングをしていますか?

僕はハイカーは何を使ってもいいと思っているので、その人がやりたい旅のイメージをいちばん大事にしながらヒアリングしています。山と道もそうだと思うけど、ハイカーズデポに来るお客様はアルピニズム的な登山よりも、ロングハイクや旅に興味がある人が多いんだよね。そうすると、欲しいと思うテントはその人の中で自ずと決まってくるじゃないですか。

「あなたはこれじゃなきゃダメ」という考え方じゃなくて、「あなたが使いたいテントがこれなんだったら、一緒に使えるようにしましょう」っていうふうに、その人が使いたい道具を使えるように教えてあげます。それで、初めて買うテントがタープって人たちもいっぱいいました。

ハイキングは基本的に技術的な難易度は高いわけじゃないと思っています。どちらかというと、自然環境に対してどうアンテナを張るのか、トレイルでの生活技術に対しての発想や手間暇をかける作業を厭わないのかが大切です。もちろん、経験があった方がよりうまくはいくけれど、山の初心者かそうじゃないかは、実は関係ないというのが僕の持論です。

この日も講義は休憩を挟みつつ2時間以上にわたった。

———タープがいいのか、ワンポールがいいのかとか、ぼんやりとも決まってない人だったらどう聞き出していきますか?

具体的に決まってなくても、まず、より軽いものがいいのか、それとも、なるべくストレスなく張れるものがいいのかを聞きます。結局、ドームテントは立てるときの精神的なハードルが低いからストレスが少ないんですよ。タープは「立てられるかな?」という不安がスタートになるので、精神的なハードルを許容できるかできないかがポイントです。初めてテント泊をするのに、タープに少しストレスを感じるんだったら、ドームテントでいきましょうと提案します。今だったらダブルウォールテントでも1kg以下のものが出ているので。

軽いものがいいなら、ツェルトもこれまでも多くのお客様がそれで北アルプスに行っているので無雪期であればどこでも問題なく使えます。タープの場合は気をつけるように注意点を伝えますね。

あと、僕たちハイカーには「アメリカがかっこいい」という憧れもあるじゃない。ロングトレイルに憧れるように。一方アルパインクライミングのような岩と氷の世界に憧れてヨーロッパブランドがかっこいいという人もいる。そういう理想のスタイルも聞き出すようにしてます。そうして選んだテントを持って、旅に出たいと思えることがいちばん大事です。

クライミングや沢登りのようにトレイルの外に出る活動になってくると、環境の過酷さが増しますし、活動における技術面肉体面のハードルが上がります。そのため道具をユーザーの好みでは選べない場合も多々出てきます。でもハイキングのようにオントレイルを中心とした遊びなら、しかるべき注意を払っていればある程度好みで選んでも大丈夫なことが多いと僕は思っています。

今回はテントの歴史、特に山岳テントの歴史の大筋と非自立式テントの基本的な張り方を話しました。ULにはあまり使われないダブルウォールテントの話まではいかなかったんだけど、また機会があればお話できればと思います。ご清聴ありがとうございました。