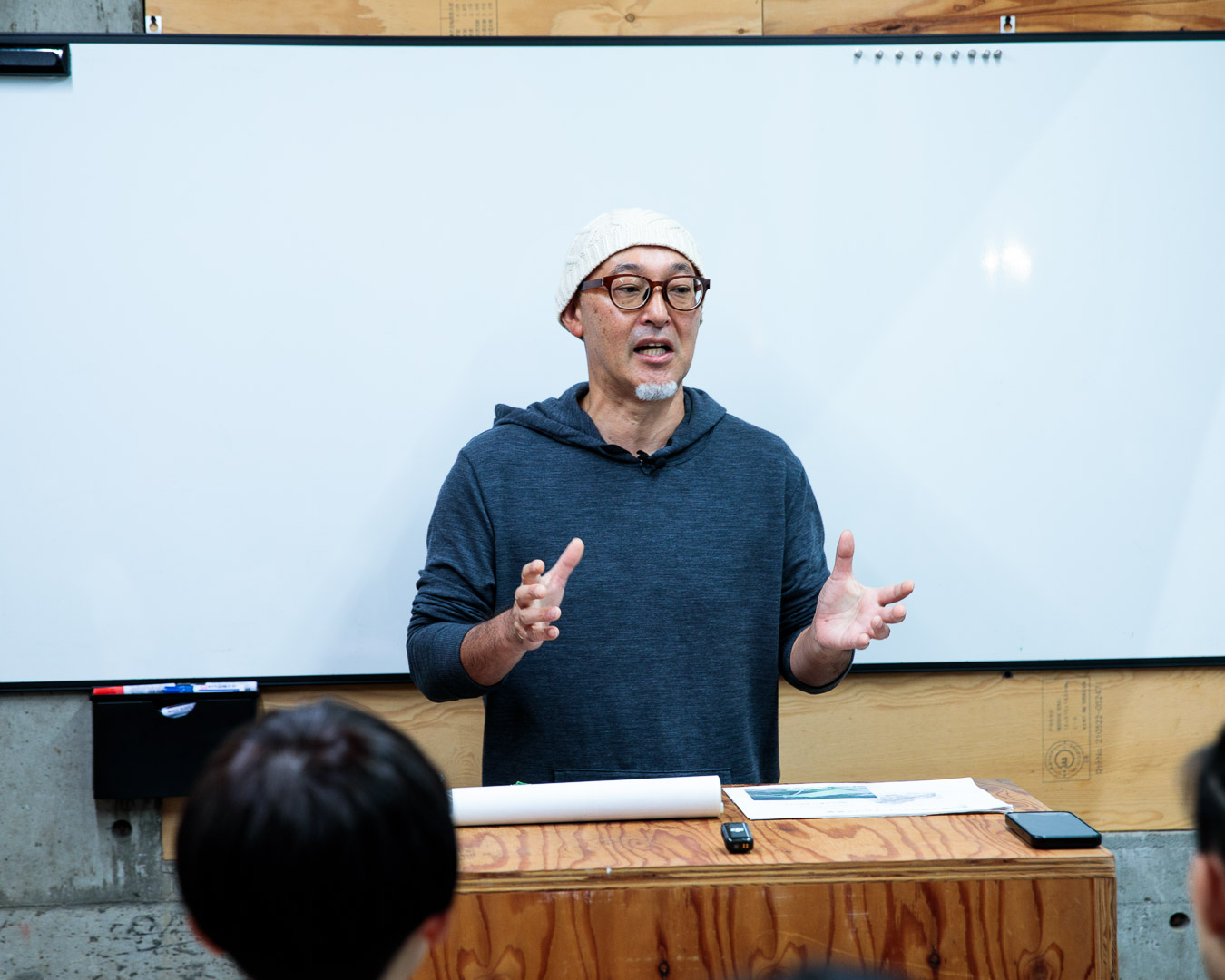

土屋智哉さんといえば、言わずと知れた東京三鷹のULハイキング専門店『ハイカーズデポ』店主であり、山と道としても、日本にULハイキングの道を切り開いてくれた大恩人。ありがたいことに、山と道スタッフも日々様々な形で交流し、勉強させてもらっているのですが、そんな交流の中から、現在数ヶ月に一度、鎌倉の山と道大仏研究所でスタッフたちにバックパックやテントなど、ULハイキングの基本装備ごとにその来歴や現在の状況などについて語る講座を開いていただいています。

それをスタッフだけに留めておくのはもったいない! ということでお届けしているこの『土屋智哉のULハイキング大学 in 山と道』。前回までのバックパック編とシューズ編に続き、今回はこちらもULハイキングに欠かせない道具であるテント編。布1枚のタープから始まった幕営のための道具が、三角テントやピラミッドテントを経てどう現代のドームテントへと変化してきたのか? その歴史を、ULハイカー目線で振り返っていきます。

現代のものだと思っていた構造が実はずっと昔からあったり、日本の常識と世界の常識が違ったり、今回も知っているようで知らなかった話が満載で、目から鱗が何枚も落ちちゃうかも⁉︎

それでは、チャイムが鳴ったら1限目のはじまりはじまり〜。

はじめに

ハイカーズデポの土屋です。これまで講義1ではバックパック、講義2ではシューズの歴史を紐解きながらそれらの道具の全体像を伝えてきました。講義3の今回はテントについて話していきます。

土屋智哉:東京都三鷹市のULハイキングの専門店Hiker’s Depot店主。日本にULハイキングの文化や方法論を紹介した先駆者的存在で、メディア出演も多数。著書に『ウルトラライトハイキング(山と渓谷社)』。

ハイカーにとって荷物を運ぶバックパックは大事だし、歩くことにおいて靴も大事です。もちろん、ハイキングの形態の中にはデイハイキングもあるし、日本だったら山小屋に泊まったり、海外でもハット(小屋)を使ったりしながら旅をする方法もあります。ただ、やっぱり自然の中で自由に寝泊まりをしながら旅をする道具として、テントというのは大事なものです。

講義1のバックパックのときも話したし、山と道でも大事にしているULハイキングの基本となるベースウェイト(※食料・水・燃料などの消耗品を除いた装備の重量)は、テント泊のときの道具を担ぐことが前提になってるんですよね。なのでULハイキングや、それを生み出した長距離ハイキングを考えていく上で、テントは欠かせないエッセンスのひとつだと思います。

テントとひと口に言ってもいろいろあります。例えばモンゴルのゲルやネイティブアメリカンのティピーのように、遊牧民や先住民が遊牧や狩猟採取の際に拠点として使うような小屋だったり、日本でも山菜を採るために作る小屋があります。そういうのもすべて含めると話が広がりすぎてしまうので、1限目では基本的に近代以降の登山、1850年代以降のヨーロッパのアルプス初登頂時代や1950年代以降のアメリカのバックパッキングの歴史の中で使われてきたテントを含めた上で、日本のテントも参照しながら話していこうと思います。

土屋さんはいつもこの講義にレジュメやメモを作らずアドリブで臨んでいる。この日は裸足で普段以上に気合い十分⁉︎

布1枚のタープから始まったテントの歴史

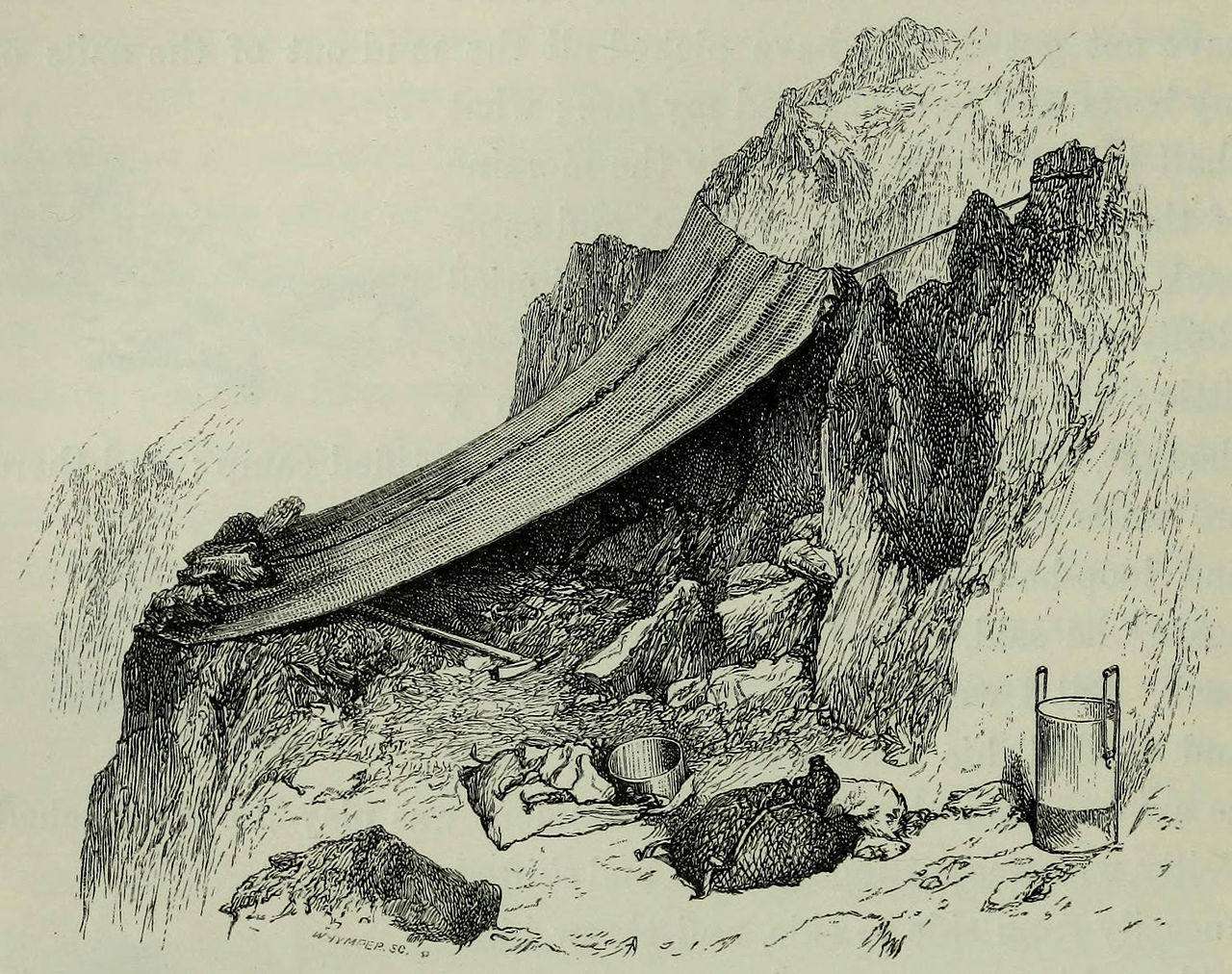

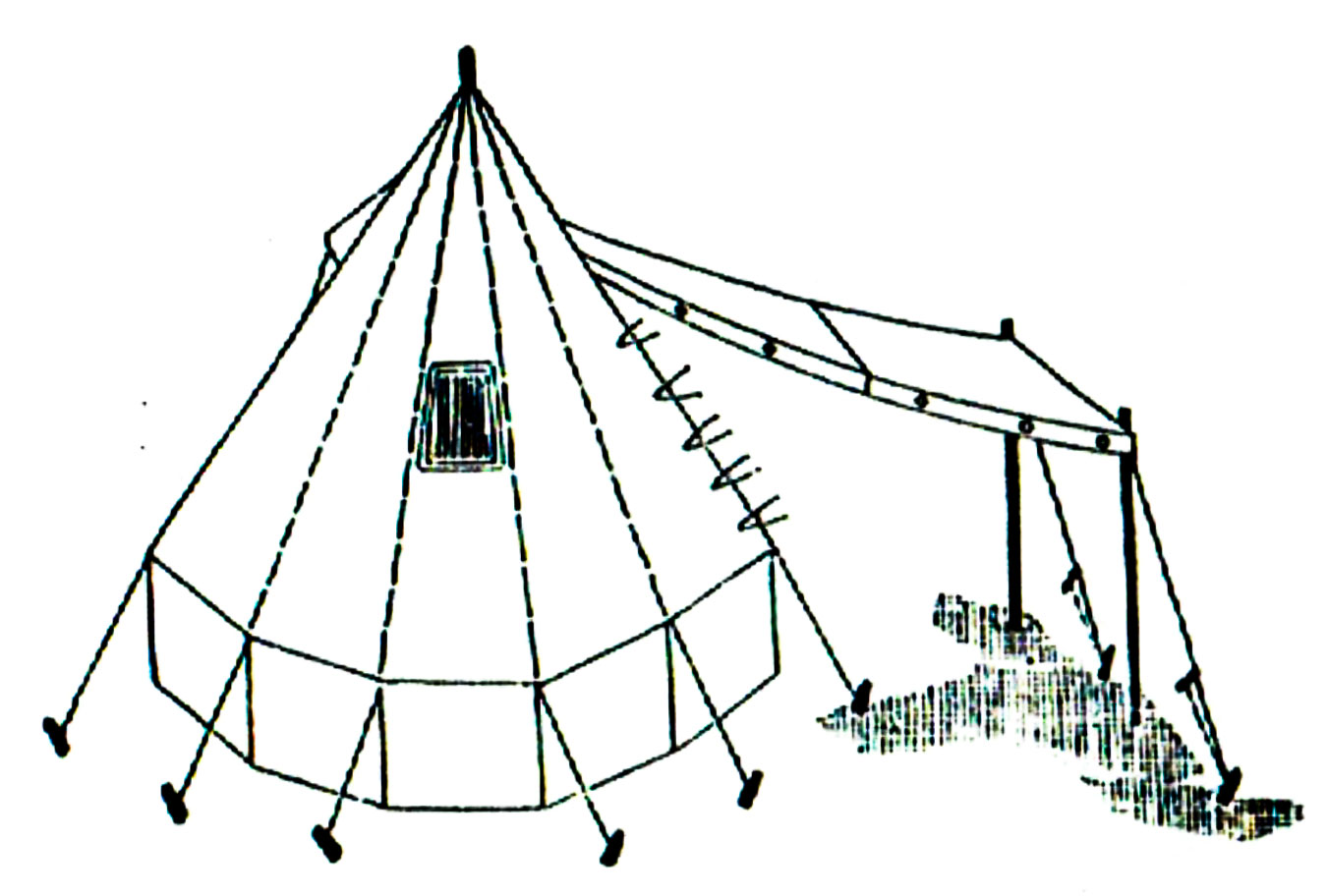

一般的にテントというと、山ではアライテントやモンベル、ヘリテイジなどの山岳用の自立式ダブルウォールテントがよく目に入るから、そういうものだと思いがちですが、1850年代以前はそもそも軽いテントが存在しないので、その時代のスケッチを見るとヨーロッパアルプスでもタープが使われていることが分かります。これは1865年にマッターホルンを初登頂したエドワード・ウィンパーの『アルプス登攀記』の中に出てくる挿絵です。

エドワード・ウィンパー『アルプス登攀記』より。(出典:Wikisouce)

現代日本で一般登山の対象となる主要高山域だと山でタープを使うイメージがなかなか湧かないんだけども、ULの文脈だとタープで寝泊まりする人もいるし、実際にこうして100年以上前のヨーロッパアルプスでもタープが使われていました。当時はタープというか、布で屋根を作って雨風をしのぐ感じだよね。日本でも北アルプスを探検的に登山していた時代は案内人たちはタープを張って、その下で夜露をしのいでいました。なので近代登山以降において、山で寝泊まりする際の原初の形は布1枚のタープなんだということは、覚えておいてください。

アルプスやヒマラヤ遠征にも使われた三角型のテント

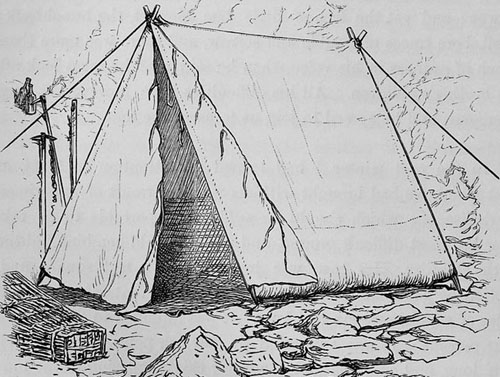

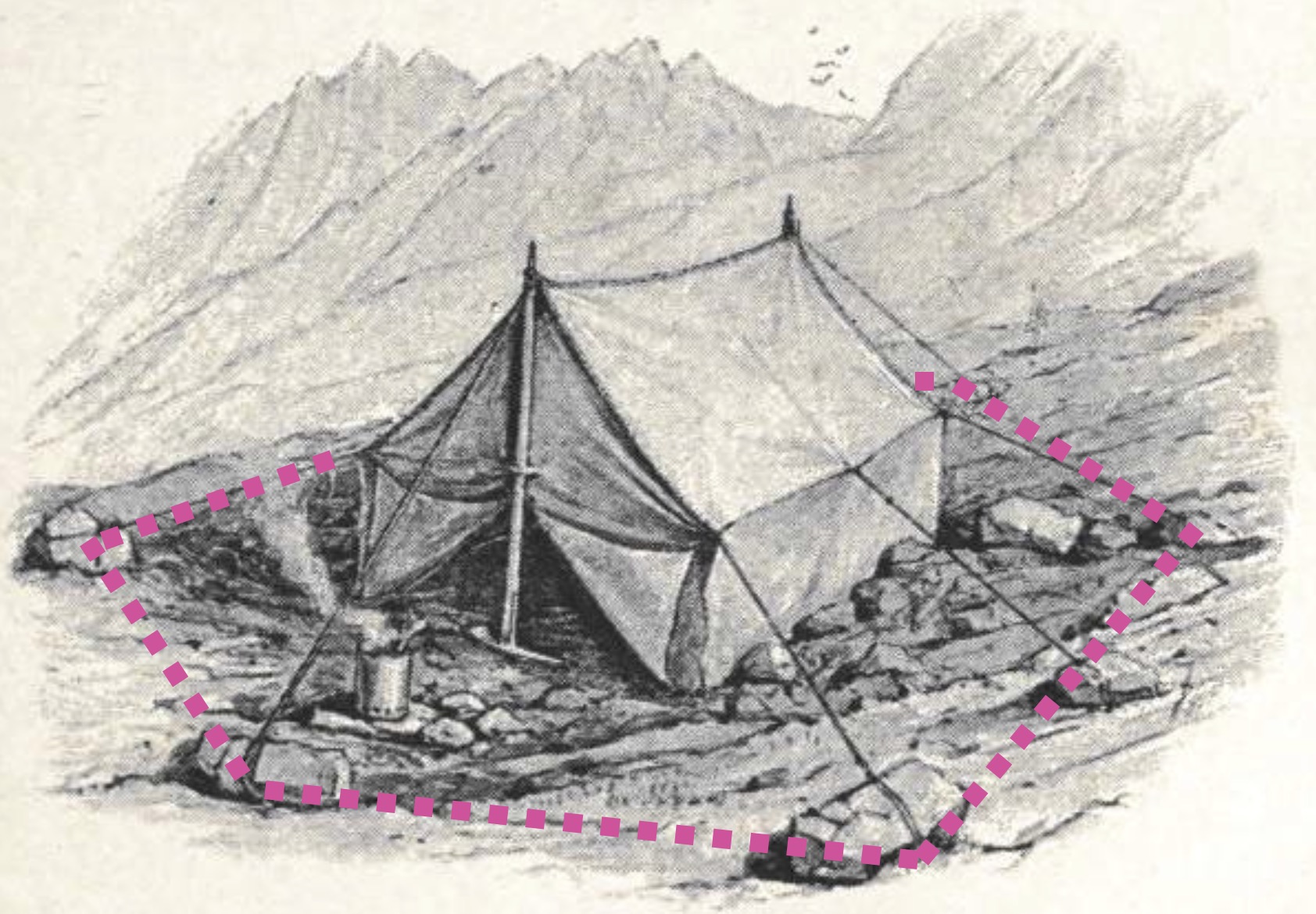

次にどういうテントが出てきたかというと、先ほども話に出たエドワード・ウィンパーが使っていたウィンパー型のテントです。

元祖ウィンパー型テント。帆布製でサイズは奥行き1.8m × 間口1.8m × 高さ1.7m、重さは約11kgだった。エドワード・ウィンパー『アルプス登攀記』より。(出典:Wikipedia)

これはウィンパーが1860年にマッターホルンを初登頂したときに使っていたテントです。大きさは底面が1.8m × 1.8mで、高さが1.7m。今でいう2〜3人用に相当するサイズ感だけど、上にギュンと伸びた形で、天井がかなり高いんだよね。いわゆる三角テントと言われるテントです。

ツェルトの形にも似てるよね。その原型が、実は1860年代には生まれていたんです。

素材はこの時代のテントだと基本的に帆布が中心で、現在のフロアレスシェルターのように床はなくて、ゴム引きのマットを敷いてました。このスタイルは、のちにボーイスカウトで使うような家型テントになってからも続きます。構造としてはUL的なフロアレスシェルターにグラウンドシートをあわせるスタイルと非常に似ていますね。

ポールは丈夫な木材製で、コンパクトにするために真ん中に継ぎの部分を作って2分割にして持っていくこともありました。この発想も、ツェルトやシェルターを設営するときのカーボンやアルミのポールを分割してコンパクトにすると考えると現在のハイカーにとっても違和感はないと思います。天井の交点のジョイント部分には金属製の固定点がついていました。

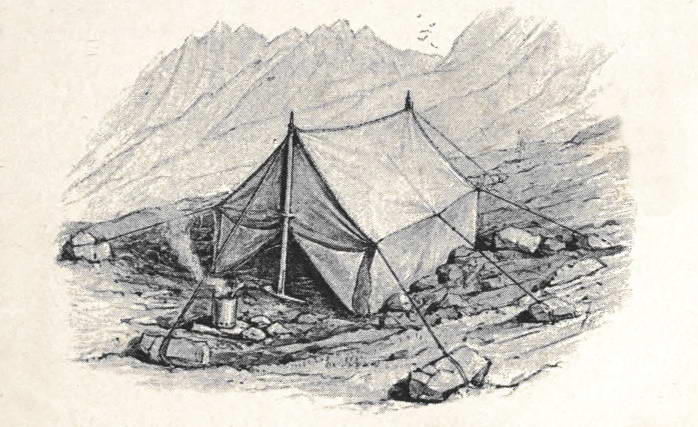

登山用テントと聞いて現代の多くの登山者がイメージする、いわゆる自立型ドームテントが出てくるのは1970年代からです。それまでの100年間以上は、ツェルトのような三角型のテントがスタンダードでした。次にそのバリエーションとして、ママリーのテントが出てきます

ママリーのテント。壁を立ち上げたことで居住性を高め、ピッケルを支柱に利用して素材をオイルで防水加工したシルクに変更したことで大幅に軽量化した。サイズ:奥行1.82m × 間口1.21m × 高さ1.21m 重量:1.6kg (出典:Wikipedia)

アルバート・フレデリック・ママリーは「より高く、より困難に」という、現在にまで通じるヨーロッパアルピニズムのエッセンスを提唱した人です。

彼が活躍したのはヨーロッパアルプスの4,000m以上の高峰の初登頂争いが終わった後だったので、より困難なルートを開拓したり、岩登りをやったり、ガイドをつけない登山をしたり、今でいうバリエーションルートの登山を打ち出した最初期の人です。

彼はウィンパーテントを改良して、壁を立ち上げることで居住性を上げたテントを作りました。面白いのは、支柱としてテント用のポールを持っていかずにピッケルで代用していたこと。ピッケルは現在では50cm前後とどんどん短くなっているんですが、当時は杖としても使うため1.2m程あったんです。ULハイカーがトレッキングポールをテントポール代わりに使うのと発想が一緒だよね。さらに素材も帆布からオイルで防水加工したシルクに変えて軽量化したママリーのテントは、10kg前後あったウィンパーテントから2kg弱まで軽量化されました。1870年代でもここまで軽くなっていたんだよね。

ここで注目してほしいのが、ひとつ目に張り綱をいろんなところに張って固定点を増やし、耐候性を高めていること。ふたつ目にガイアウトループから布を引っ張って、壁を立ち上げて居住空間を広げていることです。このふたつのポイントが、この先もテントを考えていくにあたってすごく重要になってきます。

こういった形のテントはヨーロッパアルプスで使われた後に、実はヒマラヤでも使われてその後100年以上も生き続けています。日本でも戦前の昭和11〜12年ごろ、当時の日本山岳会の主流を占めていた大学山岳部の海外遠征や国内の冬季登山では、こうしたツェルト的な三角テントがスタンダードだったのです。さらに1970年に日本隊がエベレストに登頂したときも今でいうツェルトにインナーポールを入れたような三角型のテントが使われていました。

皆さんも店頭でお客さんと話しているときに「やっぱりドームテントは風に強いんですよね、だからドームテントじゃなきゃダメなんですよね」という話がよく出てくると思います。特にULを始めたばかりで、いわゆる非自立型のシェルターを使ってみようか迷っている人たちにとって、耐風性は大きな不安要素のひとつだと思うんです。

でも実際にツェルト的なテントはヒマラヤでも使われていたし、登山用の自立型ドームテントができたのは1970年代以降という歴史を考えたきに、実はツェルト的な三角テントも固定点を増やしてきちんと立てれば、天候のコンディションが悪いなかでも使える道具だということが分かってもらえると思います。大事なことは非自立型であれ、自立型であれ、張り綱をしっかりと地面に固定することなんです。

日本初の登山用テントはピラミッド型

近代登山のベースはヨーロッパ発祥のアルピニズムが作っていますし、日本でも当然それがベースになっています。その文脈のなかで日本ではどういうテントが生まれたかというと、実はピラミッド型のテントでした。ピラミッド型は、今でいうワンポールテントやピラミッドシェルターみたいなものにあたります。

1909年にキスリングで有名な片桐が山岳用テントとしてピラミッド型を作っていて、これは日本がまだ探検的な登山をしていた時代に日本山岳会の重鎮だった小島烏水*が、南アルプスを縦走する際に作られました。だから僕らがよく見るピラミッド型のシェルターも、実は歴史がかなり古いです。

*日本の近代登山の先駆者であり日本山岳会の初代会長。随筆家の顔も持ち、多くの登山紀行文を残している。

1909年小島烏水が南アルプスを縦走する際に使用したテント。素材は帆布でポールは竹、重量7kg程だった。(出典:『山岳』第8年第2号)

こういう四角錐、もしくは円錐の形のとんがり屋根のテントは、テンションをかけたときに風を受け流しやすいので、極地や高地でも使われていました。

自立ドーム型のテントしか知らないと、ピラミッド型のシェルターは奇をてらったものに思われたり、「最近のものなんでしょ?」と言われるんだけど、実はテントの歴史のなかでは最初期からあるものです。

1850年代からスタートしたテントの歴史は、1900年代までの50年間でただの布を張ったタープ的なものから家型テントの原型的な三角テントになり、ピラミッド型、円錐型のテントにどんどんバリエーションが増えて進化していきました。

軽量テントの先駆けになったツェルト

ここまでの歴史の話は、僕が2011年にハイカーズデポでファイントラックさんと一緒にツェルトIIロングを作ったときに、かなり意識的に振り返ったものです。歴史を知ることで「ツェルトってもっと積極的に使えるじゃん」と、先祖返りをするというか、昔の知恵を今の時代にも反映することができます。ULの「軽くする」ことの中には、「物事をシンプルにする」という意味も含まれてると思うんですけど、実は昔のものを見直したときに、ちゃんと今に通じるものも出てくるんじゃないかと思っています。

ハイカーズデポがファイントラックに別注をかけて開発されたツェルトIIロングはベストセラーとなり、現在はファイントラックの正規ラインナップにも加えられた。サコッシュと並んで日本のULハイキングを象徴するモデルだ。(出典:ハイカーズデポ)

一応、ツェルトの話もしておきますか。要はツェルトって、三角屋根のウィンパーテントやママリーのテントを基本形にそこからずっと続いてきた形です。なので、ずっとモノとしてはあったけど床がなくて、別でゴム引きを持っていってました。昔のボーイスカウトや林間学校の常設の家型テントでも、床は別の布を敷いて紐で床と壁面を結んでいました。

いわゆる僕らが知ってるツェルトは壁面から伸びてきた布を真ん中で結び合わせて床にするのが基本形になっているんだけど、そんな形に進化して商品として売られるようになったのは1970年代の頭です。アライテントが石井スポーツのOEM製品として作っています。

壁面から伸びる布を外に出した状態(出典:ハイカーズデポ)

今の床が合わされるツェルトの原型なんだけれども、重量は950gで、素材は70デニールのナイロンタフタで作られていていました。その後の半世紀で、素材がどんどん薄く、軽くなっていきます。

当時はソロテントが非常に稀で、登山で使うテントは2〜3人用や4〜5人用、8人用が主流でした。ツェルトは非常用の側面が強かったんですよね。ソロでやってる人もいたんだけど、初登頂を目指したり、より高くより険しくを目指したりすると、ひとりでやれることには限界があるので、きちんとしたパーティーを組んだ上で登山をするのが王道でした。

ただ、国内でより困難な岩壁登攀をしていく際に、ふたりとかの少人数パーティーでの登山も当然出てくるので、そうすると当時のテントでは重たい。だから代わりに、それに比べると軽かった950gのアライテントのツェルトを使ったりしていました。サイズは幅が130cm、長さが182cm、高さが110cmだったんで、今のツェルトに比べると、天井が少し高くて長さが少し短い感じかな。当時ツェルトを必要としたのはクライマーが多かったから、いわゆる岩場の狭い岩棚に張るときに、長すぎると設営する場所の問題が出てくるので短めだったんです*。

*2025年2月1日追記:記事公開後、アライテント様より「昔のツェルトの奥行が182cmだったのは、当時の織機の都合で布地の幅が94cm前後しかなかったからで、布地の幅2枚分が当時の小型テントやツェルトの奥行になっていたから」とのご指摘をいただきました。1980年代末頃に幅広の纖機が登場し、それ以降はアライテント様でもツェルトの奥行が200cmになったとのことです。アライテント様、ご指摘ありがとうございました。(山と道JOURNAL編集部)

湾曲するフレームが画期的だったドームテント

1970年代にツェルトが出たのと時を同じくして、山岳テントに画期的な革命がおきます。ここで自立型ドームテントが出てくるんです。これまで話してきたテントとのいちばんの違いが何かというと、ポールが湾曲するんだよね。これまでのテントは支柱に硬い木の棒やピッケルを使っていて、ある種直線的な構造体でできていましたが、ドームテントでは曲線のフレームが出てきました。

1955年に最初に産まれたドームテントは、ビルモスという人が作った「モステント」です。フレームにはグラスファイバーという素材を使っていて、曲げたフレームが元に戻ろうとする力を利用して、布地を外に張り出しています。その後、彼が生み出した独創的なフレームワークの自立式ドームテントの中にはニューヨーク近代美術館(MoMA)にも所蔵されているモデルもあるほどです。「世界で最も美しい」と言われているテントです。

1955年にビル・モスがポップテントを発表。現在のドーム型テントの先祖。(出典:モスジャパン)

1975年にアメリカでは、ノースフェイスがジオデシック構造のオーバルインテンションのドームテントを作っています。富士山のレーダードーム館みたいな半球に近い形ですね。みんながイメージする今のドームテントは2本のポールで支えられている形だと思うんだけど、当時の北米メーカーの自立型ドームテントはポールが張り巡らされていました。これは軽量化の文脈ではなく、力学や建築としての新しい提案をテントという表現でおこなったためともいえるかもしれません。

ノースフェイスの1975年発表のジオデシック構造のテント。(ノースフェイスが1979年に制作したポスターより抜粋)

一方、日本では1970年代にエスパースがスリーブ式の自立型ドームテントを作って、ダンロップが1971年に吊り下げ式の自立型ドームテントを作ったところから登山界に一気に広がっていきます。

1970年に登場した国産ドームテント第1号のエスパース(出典:ヘリテイジ)

ドームテントのメリット

日本では山岳テントのスタンダードが自立型ドームテントなので、風と雨に強いことが特徴として挙げられることが多いのですが、ドームテント最大のメリットはそこではないと思います。耐候性の部分に関しては、極地でも使われているカマボコ型やピラミッド型など他の構造のテントもあるので、自立型ドームテントの専売特許というわけではないんだよね。では自立型ドームテントの特徴は何か?

ひとつ目のポイントは非自立式のテントより、ドーム型の自立式テントの方が設営のイメージがしやすいこと。設営が早かったり簡単だと安易に考えるのは反対ですが、ポールを入れれば立てられるから、出来上がった形や設営の手順を誰でもイメージしやすい。これは非常に優れた点です。

慣れちゃえばツェルトも非自立式テントも簡単だよという人も多いと思うんだけれども、簡単そうだとイメージできることがポイントです。自立型ドームテントはテントを使う上でのハードルを下げたんですね。

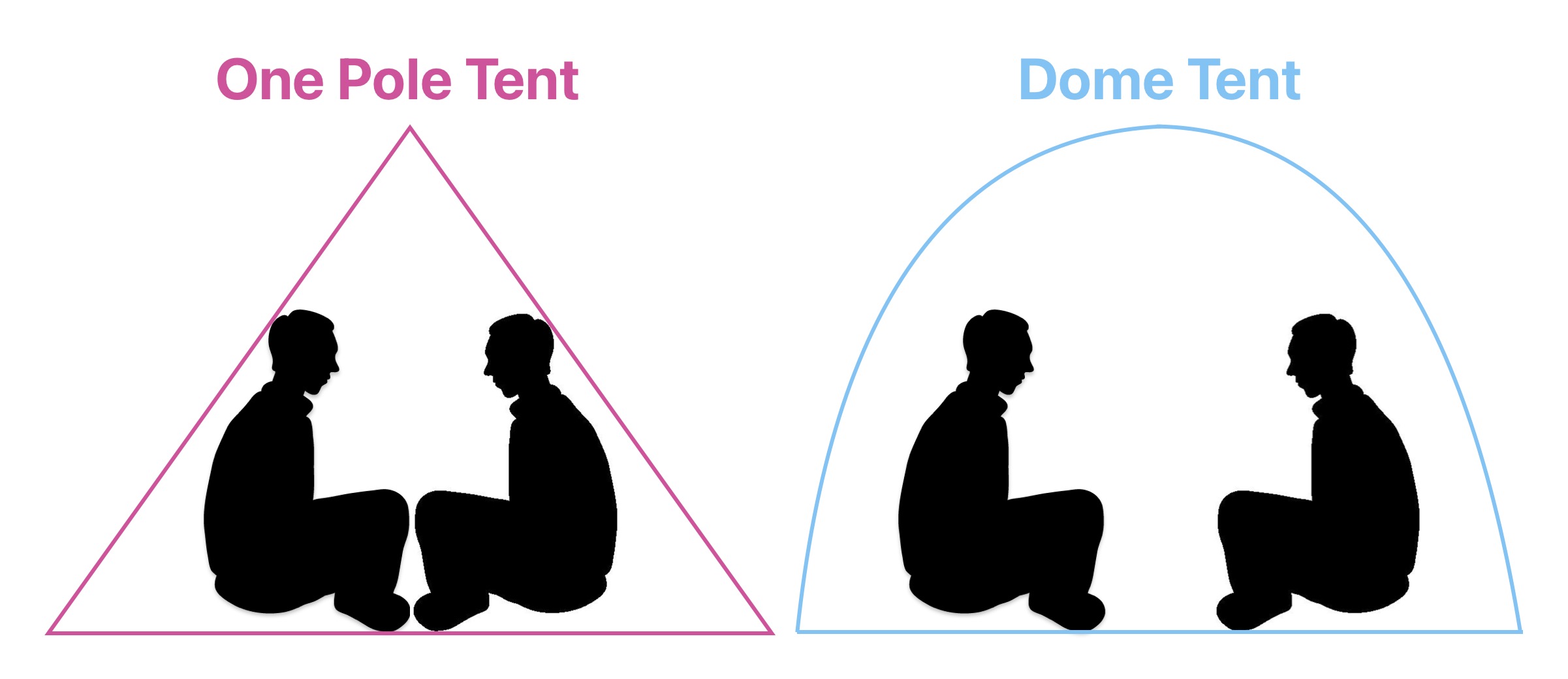

ふたつ目は、実際に機能的な面や実用的な面でのメリットです。居住空間が広いこと。これまでの直線的な構造のテントは、横から見た時に壁が倒れていますよね。これはワンポールテントを使ったことのある人だとすぐにイメージできると思うんですけど、居住空間は狭くなります。寝るスペースとしては十分だけど、座ると天井に頭がついちゃう。壁が迫ってくる。だけどドームテントの場合は天井と壁が湾曲している分、居住空間が増えます。

つまり、ドームテントのいちばん大きなメリットは、複数人数パーティーで山に登った時にみんなを収用するテントの居住スペースが大きくなったことなんだよね。

同じ床面積と天井高の場合、壁面が直線のワンポールテントよりも天井と壁面が湾曲しているドームテントの方が圧倒的に居住性に優れる。

そして3つ目のポイントはふたつめと本質的には同じなんですけれど、あえて別の形でもう一度お伝えします。設営面積が少なくて済むことです。ドームテントと同じ空間を三角型テントで持とうとすると床面積がすごく増えるじゃないですか。みんなも、ワンポールシェルターを買ったんだけど、いざ山に登ったときに「テン場に張れるスペースが残ってるかな…」って不安になった経験があると思うんだよね。

もちろん耐風性を上げるためには、ドームテントも張り綱を張らないと意味がないんですけど、とにかく形を作ることに関しては、ポールを入れるだけで成立しますよね。でもママリーのテントのようなものは、張り綱を張り出さないと形にならないので、実際の床面積以上にスペースを多く取らなきゃいけなくなります。

ママリーのテントのような形のテントは、床面積より大幅に広く張り綱を張る分のスペースが必要になる。

ドームテント=耐風性が高いわけではない

このように、ドーム型テントが日本ですごく広まっていった最大の理由は、小さい面積でも居住空間を広く取れることと、設営面積も小さくて済むからです。日本の国土にも関係することで、北アルプスのテントサイトも狭いし、テントサイトじゃないところで野宿をしようとすると、フラットなスペースを探すのも難しいじゃないですか。なので、そういう問題を一気に解消してくれたドームテントは、国土が狭く、山岳地の傾斜が強い日本でどんどん主流化していきます。実際にこれだけ自立型ドームテントが一強で普及しているのは日本だけだと思います。

ヨーロッパのテントだとヒルバーグのようなかまぼこ型のテントが多いです。耐風性もあるので極地遠征でも使っています。ヒルバーグは北欧のメーカーだけど、北欧の地理的環境を考えると。設営面積が広く取れるならドームテントに固執する必要性はないんですよ。

だからテントの形はメーカーが生まれた場所の地理的環境にもかなり影響されます。もちろんドームテントが風に弱いわけではないし、ちゃんと張れば強いんだけれども、でも風に強いところにだけフォーカスしてしまうと、あまりにも物事を単純化しすぎなように感じます。見落としてしまう特徴がたくさん出てきます。

特に耐風性だけに注目してしまうと、自立型ドームテント以外の他のテントは耐風性が弱いと考えてしまいますよね。でもウィンパーテントも極地で使われてきましたし、ピラミッド型テントもそうです。

そう考えると、どのテントもちゃんと設営をすれば、耐風性があって実用性に全く問題のないレベルになるんですよ。耐風性じゃないところにポイントがあるのは、みんながテントを選ぶときや、店頭で質問を投げかけられたときに、話してあげられることなんじゃないかと思います。

【2限目に続く】