ハイキングは、私たちが身体性を持って自然や世界を理解し繋がりを保つ、もしくは取り戻すために有効な方法のひとつだ。特に、より少ない装備で自然との一体感を高め、長く快適に歩こうとするULハイキングにおいてはその効果は顕著になる。

この連載『HIKING AS LIBERAL ARTS』では、山と道HLCディレクターの豊嶋秀樹をホストに、身体行為としてのハイキングをリベラルアーツ(固定概念や常識から解放され、自らの価値基準で自由に行動できるようになるための学問)として捉え、同じく身体行為である「見る」ことや「食べる」ことなどを手掛かりに、ハイキングのその先にある可能性を探っていく。

#2となる今回のゲストは「プランニング・ディレクター」、そして「働き方研究家」の肩書きを持つ西村佳哲さん。働くことに関する多くの書籍を執筆する傍ら、地方創生や企業の働き方支援などを行い、インタビューのワークショップやフィールドレコーディングのプロジェクトなどもに携わってきた西村さんに、音を「きく」こと、話を「きく」ことが持つ本来の力について伺った。

取材メモ:豊嶋秀樹

西村佳哲さんの著作には、タイトルに「仕事」や「働くこと」とあるものが多くありますが、そのほとんど(すべて?)は、インタビューなど人の話を「きく」ことで構成されています。ここで「きく」とひらがなで表記したのは、「聞く」よりも「きく」が先にあったという後に出てくる西村さんの話からです。

西村さんは、ワークショップやプログラムにおいても自身が参加者に何かを教えたりはせず、参加者やゲストの方々の話を「きく」ところからすべてはじまっているように思います。西村さんは同時に、人の話だけでなく、世界の音を拾い集めるプロジェクトも行っている点も興味深いところです。そこで、今回は前後編の2部構成で、前編では音に耳を澄ますような「きく」、後編では人の話を「きく」ことについてお話しを伺いました。

筆者は20年以上前から西村さんと付き合いがありますが、以前からお坊さんみたいな人だなと思っていました。「禅ハイキング」と呼ぶ人もいるULハイキングとは重なるところも多くありそうです。西村さんの「きく」を手がかりに、少しのあいだ歩みを止め、私たちを取り巻く世界とそこに満ちる様々な音や人々の話に、耳を傾けてみましょう。

西村佳哲 1964年東京生まれ。リビングワールド代表。プランニング・ディレクター/働き方研究家。武蔵野美術大学卒業後、大手建設会社の設計部を経て30歳で独立。以降、ウェブサイトやミュージアムの展示物制作、各種デザインプロジェクトの企画・制作ディレクション、働き方・生き方に関する書籍の執筆、多摩美術大学、京都工芸繊維大学非常勤講師、ワークショップのファシリテーターなど、幅広く活動。近年は地方の行政や団体とのコラボレーションも増えている。『自分の仕事をつくる』(晶文社/ちくま文庫)、『自分の仕事を考える3日間』『みんな、どんなふうに働いて生きてゆくの?』(弘文堂)、『いま、地方で生きるということ』(ミシマ社/ちくま文庫)、『一緒に冒険をする』(弘文堂)など著書多数。

さまざまな「きく」という行為

――人の話を聞く場合の「きく」には「聞く」と「聴く」があるということを以前におっしゃっていましたけど、その使い分けについて教えていただけますか?

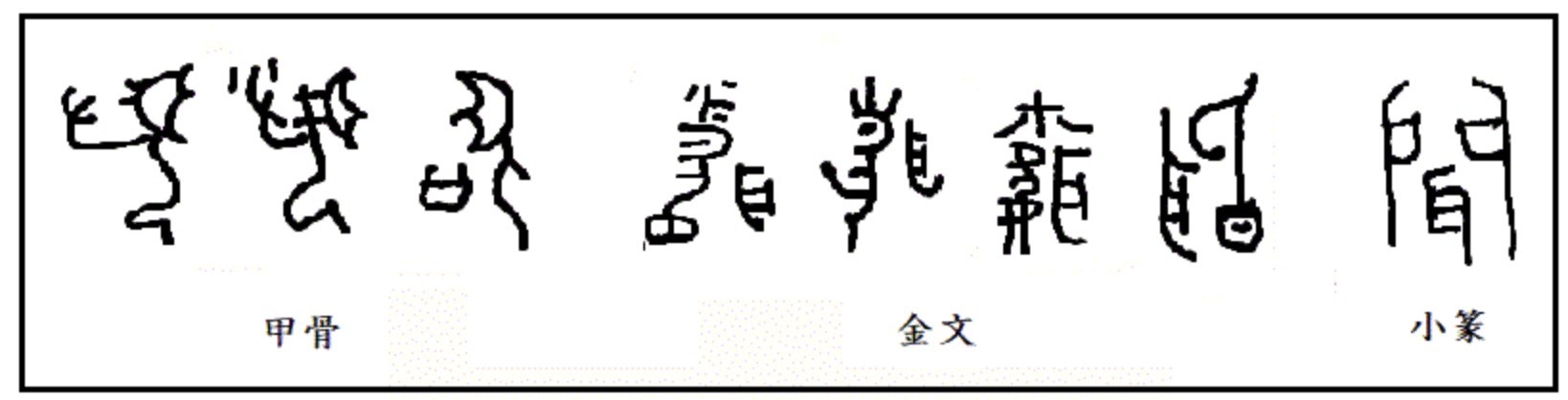

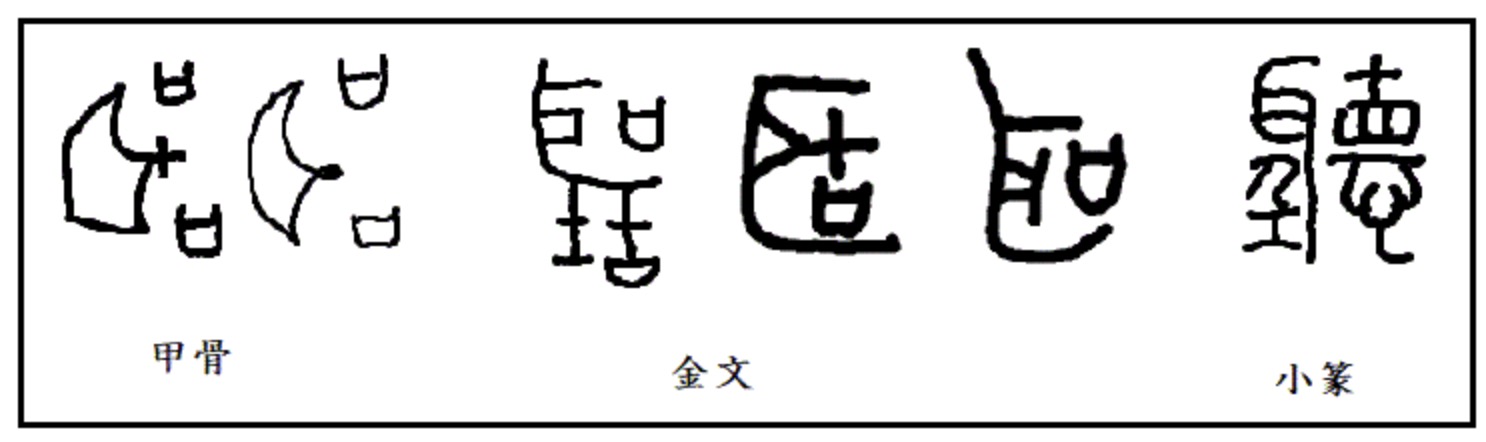

以前に産業カウンセラーの育成プログラムを1年間受講していた時のことなのですが、講義の中で臨床心理学者のカール・ロジャーズ(*1)が提示したアクティブリスニング(傾聴)が世界の心理学のベーシックになっているということを伝える中で、講師の方が「聞く」「聴く」「訊く」という3つの「きく」を黒板に書いたんです。人の話を「きく」時にはこの3種類が使い分けられることが多いと言うわけです。その中で「聞」と「聴」を主に対比をしていて、似た性質を持つけれどもこのふたつは違うんだと言っていたんです。でも私は本当に違うのか疑問に思ったので、家に帰って色々調べてみました。そこで白川静(*2)という漢文学者が手がけた『字統』という字源辞典で調べていたら、「聞」と「聴」は同じルーツだということがわかったんですよ。でも、そういえば、そもそも漢字は中国から入ったものだよな? とも思いました。

――日本に元々あったのは、大和言葉ですものね。

そうなんです。日本には元々、大和言葉があって、表音文字としての訓読みの「きく」が先にあったわけですよね。ということで今度は大和言葉を調べていくわけです。そうすると、大和言葉の「きく」は相当面白いっていうことがわかりました。大和言葉の「きく」という音に遡ると、薬が効くとか酒を利くとか、他の「きく」にもつながってゆくんですよね。インタビューなどの時の「きく」は、どちらかというと水やお酒を「利く」味わい方に近い。あるいは耳で「聞く」というより、話を自分の心と体に「効かせる」ような、もうちょっと体感的に感受するものなので、ここはまあ大和言葉に戻って「きく」としておく方がしっくりくるし、正確だなと思うようになったんです。

(*1)カール・ロジャーズ (1922-1987年)

アメリカの臨床心理学者で、現代心理学の3大潮流のうちのひとつ、第三勢力と呼ばれる「人間性心理学」の代表的な人物。ロジャーズが創始した「来談者中心療法」における考え方は、現在のカウンセリングの土台とされている。「患者」と呼ぶ代わりに、「クライエント」という呼称を初めて用いた。

(*2)白川静 (1910-2020年)

日本の漢文学者・東洋学者。立命館大学名誉教授。古代中国の文献を調べ、漢字のはじまりを探求しつづけた。「漢字が甲骨文字からどう変わっていったか、ひとつの漢字になるまでにどういう風に字形が変わっていったかを全てトレースしている、すごい人なんです」と西村さん。

【以下、白川静『字統』より引用】

[聞] 声符は門。卜文にみえる字の初形は、挺立する人の側身形の上に大きな耳をかき、神の啓示を聞く形。また口のあたりに手を近づけている形は以聞、すなわち天子に奏上する意を示す形である。

[聴] 旧字は聽に作り、耳と壬(てい)と徳の旁(つくり)とに従う。壬は挺立する人の側身形。その上に大きな耳を加え、耳の聡明なこと、かみの声を聞くことのできることおをいう。徳の旁に代えて祝濤を納める器の「さい」をそえると、聖となる字である。挺立して神に祈り、神の声、神の啓示を聞きうる人を聖という。

世界を音で体験できるようなコンテンツ

――今日、西村さんにお時間をいただいたのは、正にその「きく」ことについて教えていただきたいと思ったのです。人の話を「きく」ことにも様々な捉え方があると仰りましたが、「音に耳を澄ます」という意味での「きく」もあると思います。今日はその両方の「きく」についてきかせていただきたいです。まずは音に耳を澄ますという意味での「きく」に関わることで、西村さんの活動のひとつであるサウンドバム(*3)について教えていただけますか?

サウンドバムを始める少し前、1997年ぐらいにマイクロソフトが日本に上陸してきた時に、マイクロソフトからの依頼を受けてウェブサービスのコンテンツを作ることになったんです。その当時は「リアルオーディオ」というストリーミングオーディオ(音楽ファイルをダウンロードせずにインターネット上で視聴することができる再生方式)のテクノロジーがょうど出てきた頃で、技術的に音を中心にしたコンテンツを作れるようになってきていたんですよね。当時のウェブサービスって文字と写真のコンテンツばかりだったから、世界を音で体験できるコンテンツを作ろうと考えたんです。

(*3) サウンドバム

サウンドデザイナーでフィールドレコーダーの川崎義博氏を中心に、西村さんのプランニングで1999年にスタートしたプロジェクト。サウンドバムとは「音の旅」を意味する造語で、世界各地へ音を楽しむ旅に出かけるというもの。『日本科学未来館』や『金沢21世紀美術館』などでの展示活動のほかCD「Traveling with Sounds」を製作した。パイオニアのウェブサイトのサウンドバムのページでは、現在も旅のレポートや現地で実際に収録された音源を聴くことができる。(画像提供:西村佳哲)

――1997年当時はまだ動画コンテンツはありませんでしたからね。音のコンテンツということですけれど、どんな内容だったんですか?

「サウンドエクスプローラー」と名付けたそのページに入ると、地球の現在のターミネーターライン(暗い部分と明るい部分を分ける線)が表示されて、夜の側と昼の側があって、日影線で朝が訪れている地域ではサンライズの音、夜が訪れている地域ではサンセットの音が再生されるようにしたんです。世界中で日の出と日の入りの音を拾ってきて、ページにアクセスをする度に、今は地球のどこに朝が訪れているかなどが見えて、何カ所かにはライブマイクも設置して、リアルタイムな音がきこえてくる仕組みを作りました。

――地球の自転と同期しているようなサウンドコンテンツということですね。その世界中の音の素材はどうやって集めていったんですか?

ロンドンに『ナショナル・サウンド・アーカイブ』という大英博物館付属の音の博物館があるんです。たとえばレコードが出てくる前の音の記録媒体だった蝋管(ワックス〈蝋〉で作った筒)の音源から最新のデジタル音源まで、膨大な音を保存していてものすごく面白いんです。その『ナショナル・サウンド・アーカイブ』で何日かかけてインドの森の音やどこかの島の音とか色々きいて、欲しい土地の音を集めていきました。さらに『ナショナル・サウンド・アーカイブ』では採集しきれなさそうな音を、録音して回りました。

――音を集めるために、実際に旅をしたんですね! 西村さんも機材を使ってフィールドレコーディングをしたんですか?

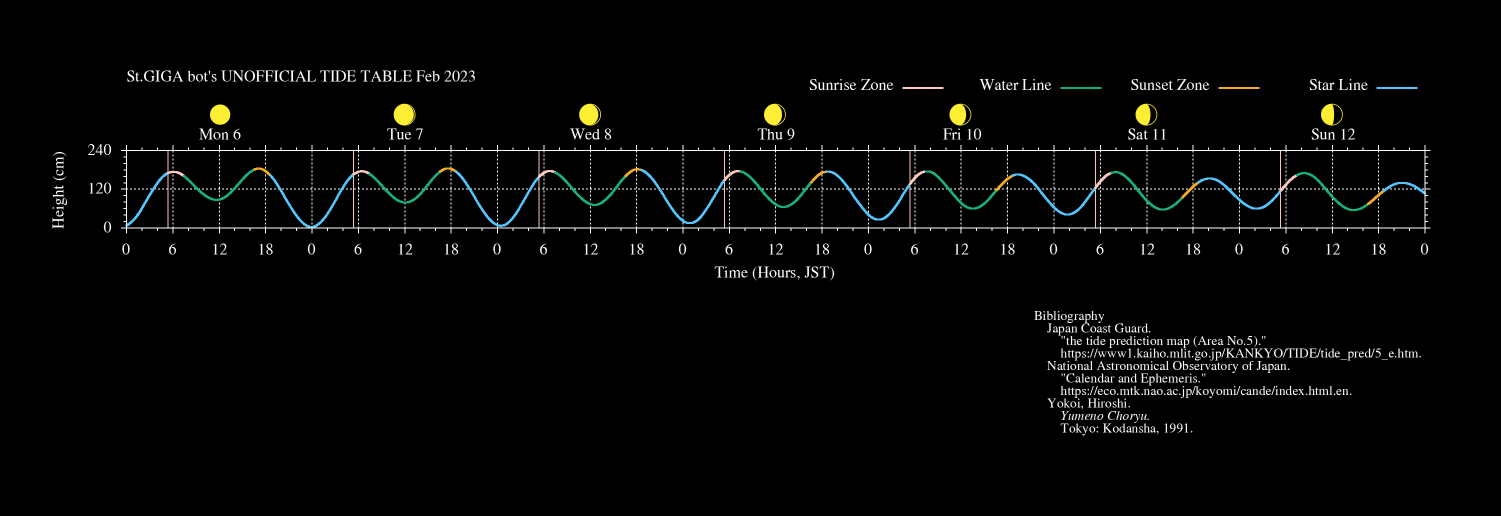

2週間で世界一周、サンライズとサンセットの音を録る旅をしました。その時に一緒にフィールドレコーディングをしてくれたのが、その第一人者であるサウンドデザイナーの川崎義弘さんでした。川崎さんはWOWOWのサブチャンネルで始まったSt.GIGAのサウンドデザイナーでもあって、以前から世界各地の音を録り歩いていました。St.GIGAは2003年に終了してしまって今は存在しないんですけど、当時、世界で初めての衛星を使ったデジタルラジオ放送局で、24時間ノンストップの音楽と自然音のミックスを流しつづけるチャンネルでした。

――St.GIGAはものすごく革新的なメディアでしたよね。今でも話題になったりしますよ。どんなふうにして放送をしていたかがすごく気になります。

St.GIGAの収録スタジオに行くと潮の満ち引きを表すタイムテーブルが壁に貼ってあって、自分の担当は今から何時までで、担当時間の終わり頃に東京湾がハイタイドだから、そこに向かって流れを作っていこうみたいな感じで、集めてきたいろいろな地球の音源を繋いでサウンドを作っていくんです。それでね、その途中に時々「今、知床で朝日が昇りました」とか、その2時間後に「今、波照間島で朝日が昇りました」と静かなナレーションがそっと入るんですよ。「こんなメディアがあるんだ!」とびっくりしましたね。多くのメディアは今は6時、今は7時というように社会的な時間を伝えてくるけど、自然の時間を伝えてくる放送局というのはなかったので、大きな衝撃を受けました。

(画像提供:西村佳哲)

地球が今この瞬間も回っていると実感する体験

――音を集める世界一周の旅についてもっとおききしたいのですが、その2週間はいったいどんな旅だったんですか?

本当に面白い旅でしたね。朝の訪れってすごいんですよ。いろんな生き物が順番に目を覚ましてくる感じとかね。例えば、キューバの国立公園の森の中で、まだ真っ暗な時から3時間ぐらいレコーダーを回しながら静かに座っていると、すごい量の情報が入ってくるんですよ。暗いうちは鳥のような生き物が「ボウボウ」と鳴いていて、夜と朝の間に一瞬の沈黙があって、空が白々となり始めた頃に湖でパシャッと魚が跳ねて、また別の鳥が鳴き始める。その鳥の鳴き声も時間の経過と共に変わっていくんです。それから猿がやってきて巡回したり……。スコアに沿って、オーケストラのいろんなパートの楽器の音を重なってくるような体験で、その音は、夜と昼の境の日影線の上で鳴っているんです。地球がオルゴールのように回っているイメージですごいなと。いまこの瞬間もどこかで一斉に鳴っているわけです。その体験が衝撃的で、旅から戻ると音楽をきかなくなってしまいました。窓を開けて外の音をきいていれば十分、みたいな感じで。それから1年間ぐらいCDをかけなかったですね。

――その旅がサウンドバムの始まりなんですね。

そうなんです。サウンドバムは「カメラじゃなくて、レコーダーを持って旅に行こう」という呼びかけでした。そうすることで旅の質や経験が変わると提案するだけじゃなくて、実際に行きましょうというものなんです。「アラスカに行ってオーロラの音をきいてみよう!」みたいなね。オーロラの音をきいたことある人って現地に行くと結構いるんですよ。

――オーロラの音! きこえたらいいなと思いますけど、実際にきこえるんですか?

きこえないはずなんですけど、4人にひとりぐらいは「きいたことある」って言うんですよ。「嘘じゃなくて、本当にきこえた。バリバリした音だ」っていう人もいれば「シンフォニーだった」っていう人とかね。オーロラ自体は地上80kmから100km以上の上空で起きている現象だから、たとえ光のドレープ音が発生していてもごく遅れてきこえるはずで、リアルタイムできこえるわけはないんですよ。でも、みんなの話をきいていると、電気的な何かっていう可能性だけがあるかもしれない、ということになりますね。磁力線が脳に作用しているんじゃないか、という学説もありました。ともかく、「実際に行かないとわからないからオーロラの音をききに行きましょう!」みたいな感じで、10人ぐらいが集まってアラスカまで行くわけです。冬のアラスカの音数の少ない世界だから、すごくクリアに音が飛び込んできて、生き物がひとつずつ感じられるような、「見えないけれどきこえる」みたいな感覚を味わえました。遠くでアムトラックの音がきこえてきたりするのもすごくいい。遠くに耳を伸ばすような感覚です。耳を大きくする旅をしよう、というのがサウンドバムというプロジェクトでした。世界各地26か所ぐらいでやったのかな? その旅で集めた音の素材を用いてCDを作ったり、ウェブサイトも作ったけれど、「実際に行く」ことがプロジェクトの本命なんです。レコーダーを持っていくのは、スケッチブックを持っていくと旅の質が変わるのと似ていると思います。1か所にとどまる時間が伸びて、入ってくる体験の分量と質が変わってくるんですよね。

サウンドバムのプロジェクトでは音を求めて世界各地を回った。(写真提供:西村佳哲)

――「サウンドバム」ってとてもいい響きだな思ったんですけど、この造語は西村さんが作ったものですか? バム(bum)は、放浪者のことですよね。また何かに夢中になっている人のイメージもありますね。

波を追いかける人はサーフバム、雪を追いかける人はスキーバムって言いますよね。音を追いかける旅なのでサウンドバムという名前にしました。私が一緒に旅したサウンドデザイナーの川崎義博さんがとても面白い方で、最初は屋久島に会いに行ったんですよ。その時、川崎さんがヤクスギランドの近くで沢の音を録っていたのでヘッドホンできかせてもらったら、ものすごく気持ちのいい音だったんです。沢全体は「ダーッ」という爆音だけど、ポコポコポコッと水が注がれるような音で。「マイクを使うとこんな音が録れるんだ!」「虫眼鏡のように使えるんだな」と衝撃を受けました。

――川崎さんがどんな風に音を録っていたのかが気になります。環境全体の音を広く録っていたんですか? それともピンポイントの音?

すごく狭い音を録るためのマイクを使って、狙いを定めて録る感じです。南方熊楠(*4)が森を歩いて集めた菌類を顕微鏡で覗いているみたいなイメージですかね。こういった音の集積で世界がつくられているのか、と感じました。その後、川崎さんと一緒に屋久島の最高峰の宮之浦岳の山頂の手前まで登ったんですけど、彼が立ち止まって音を録り始める場所って眺望はまったく良くないんですよ。でもナチュラルエコーがすごくきれいで、彼の横に立つとそこにはいろんな音が鳴っていて、音のバランスがとてもいいのがわかるんです。「この人はこういう風に世界を体験しているんだ」とわかって、驚きましたね。

――眺望はないけど音が良い場所というのが面白いですね。地図にレイヤーをもうひとつマイクで重ねている感じがしました。同時に、熊楠が肉眼では見えない世界を顕微鏡によって見たように、人間の耳では認識できない世界の輪郭を、マイクというツールによって「きく」ことができるんですね。サウンドバムの面白さがよくわかりました。今度から山頂に着いたのにホワイトアウトしちゃってる時は耳を澄ますようにします。

(*4)南方熊楠(1867-1941年)

日本が世界に誇る博物学の巨星。東京大学予備門中退後、19歳から約14年間、アメリカ、イギリスなどへ海外遊学し、国内外で多くの論文を発表。粘菌をはじめとした生物学のほか人文科学など、研究の対象は多方面にわたった。

話を「きく」と 音を「きく」の違い

――「きく」話を続けていきたいと思います。西村さんにとって音を「きく」面白さはどんなところにあるのでしょう?

写真を見て思い出す記憶と、音で思い出す記憶って質が違うんですよね。音をきくと、その時の空間の空気の感じとか、皮膚感覚を同時に思い出すところがありますよね。それってどうしてだろうと考えると、視覚はすごく選択的で、見ないこともできるのに対して、音は全方向から入ってくるし、閉じることができない。聴覚はすごく受容的な器官なんでしょうね。そして、音を「きく」ということはとても全身的なものなのだと思います。

――「きく」は受容的、確かにそうですね。いわゆる「話を聞く」という「きく」と、自然などの音に耳を傾ける「きく」には、どんな違いがあるのでしょうか?

「脳的にきいている部分」と「身体的にきいている部分」が混ざっているのが、 人の話を「きく」ことだと思います。自然の音の話でいえば、中川真さんの『平安京 音の宇宙』(平凡社)という本があるんですけど、その中で衝撃的だったのが、都の人たちが鹿児島の桜島の噴火の音をきいていたというくだり。本当にきこえたのかどうかはちょっとわからない。でもね、この話の面白いところは、きこえたかどうかということ以上に、「遠くの音をきこうとしていた」ことだと思うんですよ。すごく遠い音に耳を澄ませるというか、きき取ろうとしていたんです。つまり、ひとり1人の生きている宇宙、自分の領域が大きいんでしょうね。人間同士の「きく」の場合には距離は離れていないので、遠くの音に耳を澄ますのとは違う。自然の音を「きく」ということになるとスペースが広くなります。そこがとても面白いんです。話をきく「きく」と、自然などの音に耳を傾ける「きく」の違いは、自分が生きて「今ここにいる」という感覚のスペースの広さの違いにあるんだと思います。

――周囲に耳を澄ませるということは、物理的な広さと意識を向けることの広さの両方を感じるっていうことでもあるんですね。

音は振動なんです。声帯を震わせて、胸の辺りをギターのボディのように振動させて声を出しています。だからきいている側も、話の内容だけじゃなくて、体でも声の響きを受け取って空間を共有しているわけです。最初は振動だけど、空気の中を伝わってゆくときは波動で、それが相手の鼓膜や皮膚でもう一度振動になる。AD/DA変換(アナログ/デジタル変換)みたいなことが起きているわけですね。小杖に止まっている鳥の鳴き声に耳を澄ます時には、耳を聴診器のように延ばして鳥の体にあてているわけで、自分が拡張した状態になっているといえます。

――確かに「見る」という行為ではよく見ようと目を凝らすことはあっても、視野の範囲のことのような気がしますね。耳のように目が伸びるような感覚ではないですね。「きく」行為は身体機能が拡張するということがとてもよく理解できます。

皮膚の表面までが「自分」なのか、といったらそんなことはないと思うんです。例えば、私たちが自転車や車を運転するときも「タイヤの先まで自分」だと思えば、踏んだ小石をダイレクトに知覚します。そのとき運転の質は変わるのです。また、凧をあげている時に誰かに糸を突然プツンと切られたら、自分の一部が遠くに飛んでいってしまうような感覚になりますよね? このように、どう考えても私たちは身体の領域を超えて、伸び縮みしているんです。自然界の音をきこうとすることは、自分のサイズが変わるような経験でもあるんだなと思うと、ダイナミックだし、とても面白いですよね。

後編へ続く