現在、日本各地に台湾を加えた8つの拠点で活動を行なっている山と道HLCでは、ハイキングの実践プログラムや座学のULハイキング講座の他、時にはゲストを招いてトークやセミナーを行なったり、お話を伺いながら実際にローカルの山を歩いたりと、日々様々なプログラムを行なっています。

今回から始まったこのHLC Reportは、そんなプログラムの内容を参加者の皆さんだけでなく、このJOURNALS読者の皆さんにもシェアするためのもの。#1では去る10月1日、HLC北海道でニセコ在住の「マウンテンガイド・コヨーテ」の古市竜太さんをお招きして行われた『ニセコ硫黄鉱山跡地ローカルスタディハイキング』の模様を、HLC北海道アンバサダーの峠ヶ孝高さん、写真家の二木亜矢子さんにレポートしていただきました。

冬にはバックカントリースキーのメッカとなるニセコ連峰イワオヌプリの北側に、最盛期には200人近い人々が生活した硫黄鉱山が昭和初期までありました。そんな話を俄かには信じられないほど自然に還った一体を古い地図や写真を頼りに歩いた今回の行程は、ニセコの過去と現在を行き来するタイムマシンのようなハイキングに。

一見、大自然そのもののように見える風景にも、多くの場合、実は様々な人の営みが刻み込まれています。今回のようにその事実や歴史を知ることで、見慣れたローカルの山々も、まったく変わって見えるかもしれませんよ。

HLC北海道では古市さんのローカルスタディハイキングをまだまだ続けていく予定ですので、興味持たれた方はぜひご参加を!

山と道HLC北海道では10月に「ローカルスタディハイキング」というプログラムを行いました。今回のテーマは「硫黄鉱山跡地を巡り当時のニセコの人々の暮らしを学ぶ」。

ニセコ連峰のイワオヌプリ(標高1.116m)の北側に、明治から昭和初期にかけて栄えていた硫黄鉱山がありました。最盛期には200人近い人々が生活をし、学校や診療所、食堂や社宅などが建ち並んだといわれています。雪の多いニセコ山系の奥地でどうやって暮らしていたのかなど、未だ謎が多いままです。昭和12年に閉山し、現在は当時の面影はなく、当時の製錬所の床に使われていた耐火レンガが散乱するのみ。

そんな硫黄鉱山の跡地や鉱物や生活物資の運搬の道を辿ることで、ニセコがどういう場所なのか理解を深め、かつての人々の暮らしを知ることで、なぜたくさんの人々がこの地に魅了されるのかのヒントにもつながるはずだと思い企画しました。

今回の行程

タイムスリップみたいなハイキング

明るく響く古市さんの声が参加者の緊張を和らげた

雲ひとつないカラッとした秋晴れの朝8時。「おはようございま〜す!」 古市さんの半音高い声が響きます。山と道HLCプレイスでもあるCamp&Goに参加者の皆さんが集合しました。

たった一言で今日1日が楽しい日になるという安心感を持つ古市さんの声で、みんなの自己紹介やHLCに参加したきっかけ、1日の行程や注意事項といった緊張する場も笑いに包まれ、ワクワクしながら山へ出発です。

ハイキングのスタート。まずは注意事項から。リスクの認識は楽しむ上で必要なこと

「あそこにある色鮮やかな赤の葉はツタウルシです。とても綺麗だけど被れちゃったりするから触らないでね。」

「おっ!! あれは山葡萄! ちょうど旬ですよ。食べたら甘酸っぱくて美味しいんです。これをシロップに漬けてジュースを作ったりするんですよ。」

「あの木はなんで曲がって伸びているのかな? この辺りは豪雪地帯でここにある木々は冬の間雪の中で耐え抜いて生きてるんですよ。」

ローカルのガイドさんと歩くと、その地域特有の自然についてや、地元の人が暮らしの中で自然とどう関わっているかについても知ることができ、ハイキングでの会話がより弾みます。

見て・触って・味わって、香り、音、季節の特色を五感で感じます

川沿いを歩きながら、いま歩いているトレイルは倶知安の街と鉱山とを結ぶ道だったということを聞きました。さらには物資を運ぶリフトまでかかっていたといいます。そして子供たちは大人の目を盗んでそのリフトに飛び乗って遊んでいたという話も。

当時のお話を聞きながらのハイキングは、少しずつ過去の世界へとタイムスリップしているようでした。

今いる道はもともと何の道?

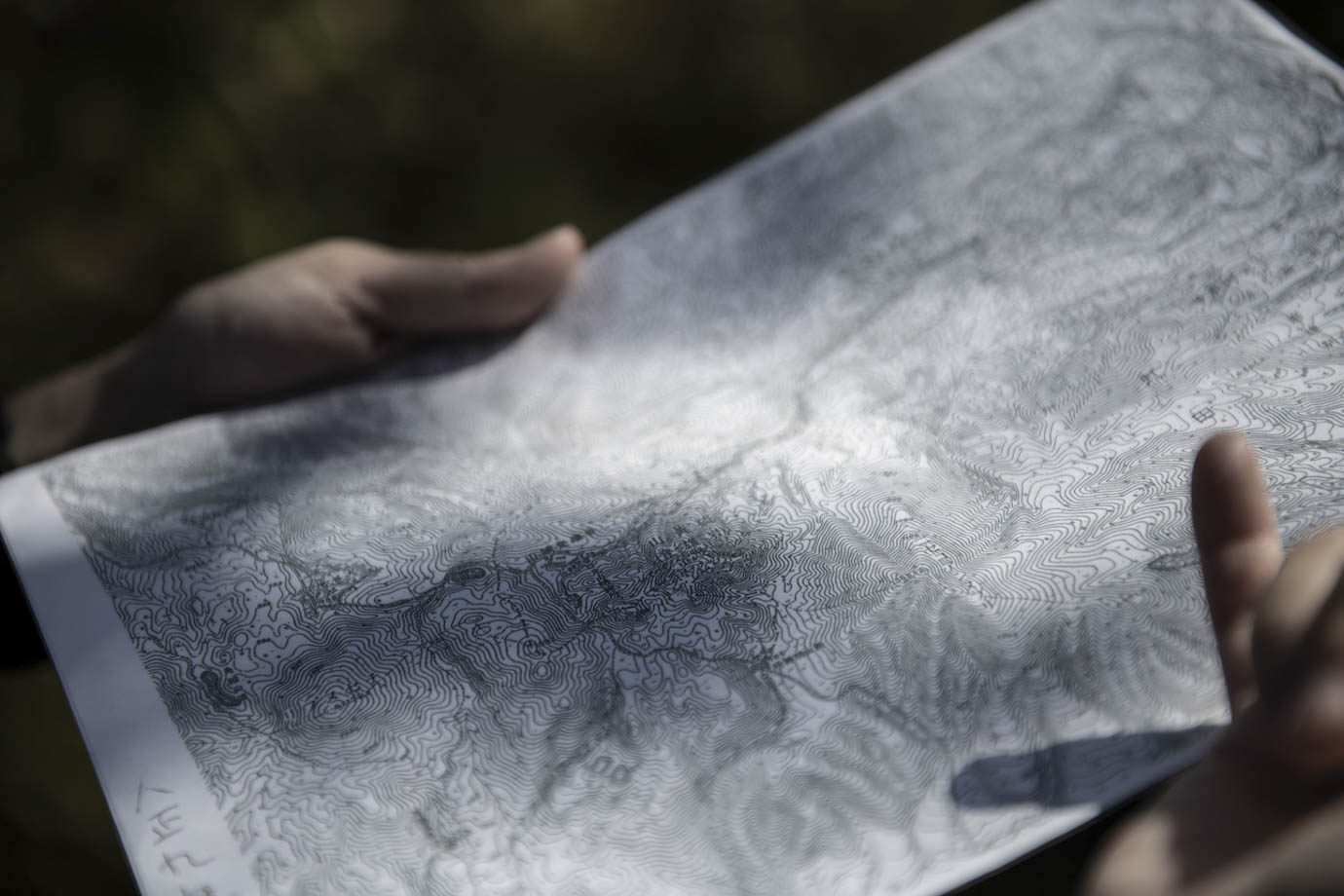

途中に花が生えた平らで開けた場所がありました。古市さんが大正9年の地図を広げて照らし合わせると、そこは「小川温泉」という温泉宿の跡地であることがわかりました。

大正時代の地図と現在を照らし合わせます。ここからハイキングのタイムスリップがはじまりました

森の中のひらけたところはかつての温泉旅館

「現在のニセコはパウダースノーの聖地として世界中からたくさんの人が訪れるリゾート地ですが、かつては「硫黄の山」として注目され、栄えていました。そして1904年、明治37年に倶知安に鉄道が整備されてからは温泉と景勝の地としても関心が高まり、次々と温泉開発も進みます。ここ小川温泉もそのひとつで、続々と温泉が開発されたといいます。」

その場所に過去に温泉宿があったことは、今はわずかな配管の跡や、お湯が沸いているのと平らであること、植生の違いでしかわかりません。

暮らしを辿ってかつての街へ

トレイルも奥地へと入っていくと古市さんが山の斜面を指して言いました。

「あの斜面の木々はこちらの木々と違いませんか?」

見た斜面は笹が生い茂るの斜面に岳樺の幼木がところどころ伸び始めたような斜面。対してこちらは大きくて太い広葉樹の森。

大きく太い広葉樹の森

若い岳樺の森

見た斜面は笹が生い茂るの斜面に岳樺の幼木がところどころ伸び始めたような斜面。対してこちらは大きくて太い広葉樹の森。

「おそらくあの斜面の木々は鉱山で暮らしていた人たちが建物や燃料として使用したのだと思います。鉱山が閉鎖して森が再生し始めて岳樺が少しずつ育ち始めているんですね。」

森が人々の暮らしと密接に繋がっていることを感じました。

出発から3時間ほどで、目的地である硫黄鉱山跡地に到着。自然とは違った地形、崩れかけた石垣、足元にはレンガや柱で使用したと思われる丸太。明らかにここで人々が暮らしていたと思われる痕跡がたくさんありました。

山の中に突如現れるレンガや柱の跡

明らかに人の暮らしがあったことを感じられる

かつての暮らしは自然の中

硫黄はかつての暮らしを支える資源だった

鉱山の開発が始まったのは江戸時代に遡りますが、本格的に硫黄の採掘が始まったのは明治に入ってからです。硫黄とはバルブ工業、合成繊維工業、ゴム加工、医薬などに多く使われる物質で、この時代に特に需要が増大し、全国各地で硫黄鉱山が開発されました。電気精錬等の近代技術が導入され、北海道での蒸気精錬が初めて行われました。

大正8年には倶知安駅の裏から鉱山までの索道が整備され、鉱物や生活物資の運搬、人々の往来が頻繁に行われるようになりました。

最盛期には200人以上が暮らし、学校や診療所、食堂や社宅などが立ち並んだといわれた街。

昭和12年の閉山までどういった生活をしていたのか謎が多いままですが、こうして暮らしの道を辿り、街の痕跡を見ると当時の暮らしを少し想像できる気がしました。

過去の写真を照らし合わせると景色の中に人の暮らしが見えるよう

国破れて山河あり

昼食を取り、思い思いに鉱山跡を散策した後、ハイキングはゴールへ向かいながら歴史もさらに辿っていきます。

鉱山跡地からプログラムのゴールである五色温泉へ向かい、山をぐるっと周ると、ニセコアンヌプリ、イワオヌプリ、ニトヌプリ、チセヌプリ…とニセコ連峰が一望できます。ここは山スキーのメッカで、冬になると一面雪で覆われ、多くの人がスキーを楽しみにやってきます。

北海道では10月の頭でも季節は確実に秋から冬に向かっていることを感じる

硫黄鉱山閉山の後にやってきたのがスキーブームでした。

昭和3年に日本選手が冬季オリンピックに初めて出場したスイス・サンモリッツ大会が開催され、同じ年に「スポーツの宮様」と呼ばれた秩父宮殿下がニセコアンヌプリ、チセヌプリでスキー登山を楽しまれたことで「極東のサンモリッツ」という言葉が生まれ、ニセコが脚光を浴びました。この時遭難騒ぎがあり、それが全国に広がったことも、注目されたひとつの要因だそうです。

それから100年あまりが経った現在はホテルやコンドミニアムなどの大型施設の建設が続き、世界のスノーリゾートのニセコとなっています。

硫黄の町から温泉、そしてスキーの町へと変化したニセコを語る古市さん

自然の地形のように見えるところも、かつての人々が山の中で暮らした工夫の跡がある

硫黄鉱山跡、温泉地、リゾートエリアであるスキー場の山、全てを一望できるイワオヌプリの山頂で古市さんは最後に言いました。

「僕も最初は普通の地形だと思ってこの辺を歩いていました。でもよく調べてみると、ここで人々のいろいろな活動があったんだなぁとわかってきました。廃材などは全て自然の下です。国破れて山河あり、ですよ。」

大きく眺めると何の変哲のない山の景色も、細部をじっくり見ることで景色は大きく変わる

イワオヌプリの山頂を踏み、五色温泉へ下山。タイムスリップしているかのようなハイキングの行程が進むとともに、振り返る時代は現代へと帰ってきます。

今のニセコは世界中から人が集まり、大型ホテルが建ち並び、リゾート開発が止まりません。しかしこうして振り返ってみると、今のリゾート開発も時代の流れのひとつなのかもしれません。

ただ、こうして過去の歴史を振り返ってわかったことは、いま存在している山や川などの自然の風景の多くは、人々の歴史も宿しているということ。今の僕たちの暮らしは何年も先の自然の風景となって残ります。

当たり前のように目の前にある風景やトレイルには、実はたくさんの人が関わっていて、関わった人の数だけ物語があります。いつも歩いている場所がどんな場所で、どんな人が関わり、どのように暮らしと繋がっていたのか。いつものハイキングとはちょっと視点を変えて、物語を感じながらゆっくりじっくり歩くことで、新たな発見や出合いがあって、それはきっと日常の暮らしの新たな気づきにも繋がるはずです。

この日のハイライトであるイワオヌプリ。硫黄から温泉、スキーへと暮らしの変化を感じながら歩き、タイムスリップしたハイキングは現在に戻る

今回のローカルスタディハイキングではニセコの硫黄鉱山跡地を巡り当時のニセコの人々の暮らしを学びました。今後も歴史はもちろん、地域の人や文化、暮らしを学びながら、ハイキングを通してより山との関わりを深めていきたいと思います。

古市さんのローカルスタディハイキングは今後も継続して行っていく予定ですので、興味持たれた方はぜひご参加ください!

地元からはもちろん遠方から訪れてくれた方もいた参加者のみなさん、ありがとうございました

マウンテンガイド・コヨーテ代表。環境と食に興味を持ち、明治大学の農学部に入学する。卒業後、雄大な北海道で生活するためにホクレン農業協同組合連合会に入会。さらに身近に自然を感じ、環境にインパクトをかけない生活を実践するために マウンテンガイド・コヨーテを立ち上げ、現在はコヨーテのプログラムを充実させるために奮闘中。ニセコ地域ではニセコ羊蹄山岳会代表やニセコウィンターガイド協会の理事も務める。