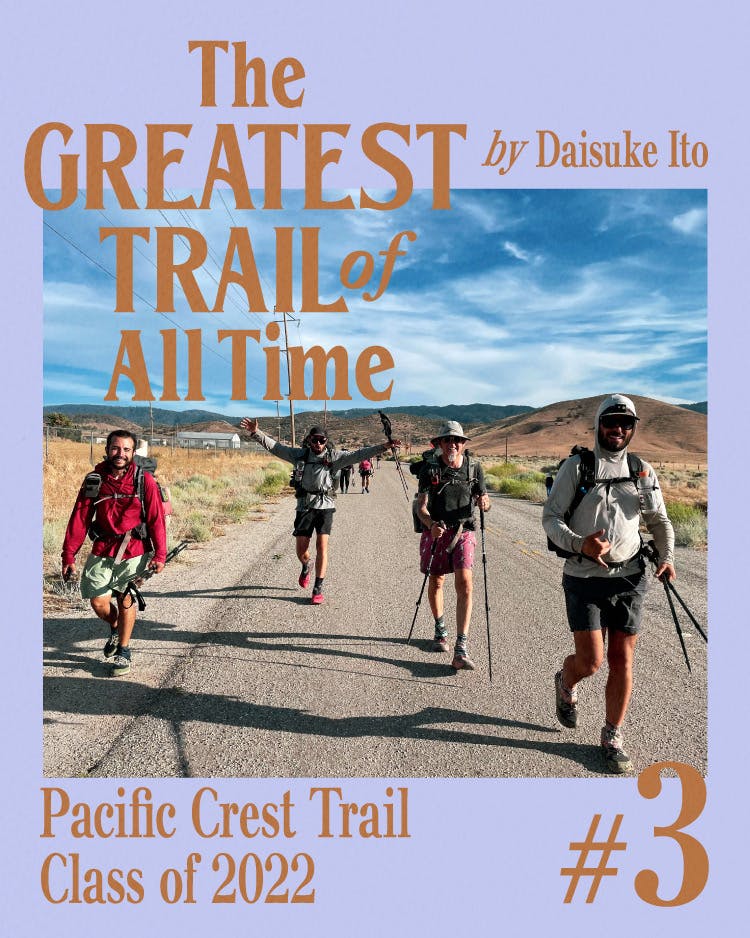

The Greatest Trail of All Time #3

〜PCTの渡り鳥〜

メキシコ国境からカナダ国境まで、アメリカ西海岸の山々や砂漠を越え4,265kmに渡って伸びるパシフィック・クレスト・トレイル(PCT)。「トリプルクラウン」と呼ばれるアメリカ3大トレイルのひとつであり、さらにウルトラライト・ハイキングそのものも、そこを歩くハイカーの中から生まれてきた正にULの故郷とも言えるトレイルです。

そんな「ロングトレイルの中のロングトレイル」PCTを、山と道京都に今年加わった新スタッフ、伊東大輔が2022年にスルーハイクした模様を綴る全10回の連載の#3。スタートから1ヶ月が過ぎ、遂に500マイル地点に辿り着いた伊東ですが、今回は仲間と共に80kmを1晩で歩き通す「50マイルチャレンジ」に挑戦します。そこで見出したハイカー同士のゆるやかな繋がりや理想の関係性とは。

文/写真:伊東大輔

アメ車、アメ車、ぼく、アメ車

地響きのように重たいエンジン音に囲まれ、ぼくは半信半疑のまま、今か今かとその時を待ちわびていた。目の前にはSUV、背後にはピックアップトラック、巨大なクルマがぼくを挟んで列をなしている。

前の街を出発して5日ほど経っただろうか。ここはメキシコ国境から約500km北上したカホンパスという場所である。「パス(小道)」という名の通り、街という規模ではなく、ガソリンスタンドやファーストフード店が数軒並んでいるサービスエリアのような場所だ。トレイルのそばに位置するその場所で、いまにも爆発しそうな食欲を満たすため、ぼくはマクドナルドに立ち寄っていた。

腹ペコのぼくは慣れ親しんだハンバーガーを求めて、ドライブスルーの列にクルマに乗らずに並んでいるのだ。改装中で店内が利用できないため、こんな聞いたこともないような状況におかれている。まさか海外初のドライブスルーを体ひとつで体験とは夢にも思わなかった。同時にこんなイレギュラーな経験が「旅っぽいな〜」なんて浸っている自分もいた。

トレイルに”McDonald’s”の文字がある珍しい道標。

「こんにちは。えぇっと〜、ビッグマックセットください。あ、ポテトとコーラはLサイズで!」

「……」

「ん? すいませ〜ん。聞こえますか〜?」

前のクルマが声をかけていたそのモニターは、何度呼びかけても、ちっともこちらに反応してくれない。口いっぱいにハンバーガーを頬張っていたハイカーたちが、この列に並べと教えてくれたので、ここで間違いはないはずだが。

「お〜い、聞こえてますか〜?」

人感センサーのようなものがあるのではと思い、両手を大きく振りながら、ボリュームのつまみを回して先ほどよりも大きな声をかけるが、そのモニターはちっとも反応してくれない。

「もしかして徒歩の場合は別の注文口があるんじゃないのか?」

空腹と小っ恥ずかしさのあまり都合のいい解釈をしてしまったぼくは、前のクルマが進んでいった方へと足を進めた。じっくりと店の周りを確認するが、そんなものが見つかるはずもなく、とうとう元いた列に戻ってきてしまった。

間違っていると分かっていながらも、ぼくには先ほどよりも長くなった列に並び直すことしかできず、ふたたび愛想のないモニターとのにらめっこが始まった。

海外初のドライブスルーの記念に。”Order Here”って書いてあるじゃん。

ふと後ろを振り返ると、後続のドライバーが、「早くしろよ」と言わんばかりの冷めた表情で、ハンドルに指を打ちつけ、こちらに視線を送っている。そんなプレッシャーに耐えられるはずもなく、ついには何も手にできないまま、ハイカーたちが集まる場所へ肩を落として戻った。

「あれ? ゴート、なにも買わなかったの?」

数日前にテント場で一緒になったジョーとアンドリューが、少し驚いた顔でそう言った。

「それがさ、聞いてくれよ。あそこのモニターに話しかけてもなにも反応がないんだよ。」

首をかしげて、ため息まじりの声でぼくがそう言うと、2人はクスッと笑みをこぼした。

「そんなことしてるやつ初めて見たよ! 徒歩の場合はアプリから注文しなきゃいけないんだよ。」

……なんだなんだ先に教えてくれよ。

いや、もしかしたらぼくが英語をちゃんと聞き取れていなかっただけなのかもしれないな。こんな失敗がなければ旅じゃないでしょ! そういうことにしておこう。

マクドナルド前でたむろするハイカーたち。ここに立ち寄らないハイカーはいないだろう。

トレイルではどこでも日陰の争奪戦だ。

分岐点

ぼくにはある悩みがあった。

PCTの旅をはじめて1ヶ月ほど経つのだが、ブギーとロビン、チェイスやカル、他にもたくさんのかけがえのない仲間たちと出会うことができた。アイディルワイルドで彼らと再会して以来、一緒にトレイルを歩き、食卓を囲み、大自然の中でキャンプをして、そして街でビールジョッキを打ちつけ合ってきた。日を追うごとに心が通っていく彼らは、まさにトレイルファミリー(家族)と言える存在となっていた。

いいことじゃないかって?

その問いには首をおおきく縦に振って”YES”と答えるだろう。

一緒に旅をする仲間が大切な存在なのは言うまでもないのだが、その一方でハイキングのペースが合わないことにすこしストレスを感じはじめていた。彼らと1日に歩く距離が、ぼくが歩きたい距離よりも短く、何気なくペースを合わせ、ウズウズしたまま1日を終えてしまっていたのだ。

先を急ぐ必要なんてまったくなく、「たかがペース」なのだが、他人に合わせ、他人の選択に依存してしまうそんな旅を、果たして「自分の旅」と言えるのだろうか。

本当にこれがぼくのしたかった旅なのか?

そんな葛藤に、気持ちが行き詰まったぼくは、まるで家出をするかのように仲間の輪から飛び出し、いつしか逃げるようにひとりで歩くようになっていた。

ついに500マイル(800km)地点までやってきた。

なぜ山と地上とでこんなにも植物が変化するのだろう。

「ゴートは50マイルチャレンジに挑戦するのかい?」

最近トレイルでよく顔をあわせるウォーターボーイがぼくに問いかけてきた。

なんだそれはと話を聞くと、ぼくたちが向っているハイカータウンから、さらに峠を越えたテハチャピまでの約50マイル(80km)を、夜中のうちに歩き切ってしまおうという、なんともクレイジーなチャレンジだそうだ。そのエリアは標高差こそあまりなく、最高地点も1,500mほどなのだが、それゆえに気温がとてつもなく高く、まったくと言っていいほど日陰と水場が存在しない。

気づけばもう6月。

生命を拒絶するかのような炎暑は、1ヶ月間乾燥地帯を歩き続けてきたぼくの免疫をはるかに上回る勢いで日に日に増している。知恵を凝らしたハイカーたちは、そんな過酷なエリアを太陽が身を潜める夜中の間に抜けちゃおうと、一見無謀なチャレンジにトライするのだ。

「確かに理屈はわかるけど、80kmなんて1日で歩けるのか?」

旅を始めてかれこれ800kmほどを歩き、脚もだいぶ仕上がってきており、1日に40kmくらいは歩けるようになってきた。ただ、それでさえ気楽に歩ける余裕はないのに、倍の距離を休みなく歩き続けなければならない。

頭では無謀とはっきり判断できていたのだが、なぜだかその誘いを断る言葉がどこを探しても見つからなかった。

「何かが起こる」

そんな気がしてならなかった。思考の奥にあるぼくの本能が、「やってみろよ」とそそのかしてきた。

自分のちっぽけな地図の中で道を決めつけてしまえば、出会う景色は変わり映えしないものになるだろう。しかし、そこにはない新しい道を地図に描けば、良くも悪くも、出会ったことのない景色が待ってくれているはずだ。

「……オレも一緒に行かせてくれ!」

「待ってました! 楽しくなるに違いないよ。」

ハイカータウンへ続く一本道。奥に見える山の向こうがチャレンジの目的地。

独特な雰囲気のハイカータウン。トレイル上にはこういった遊び心のある場所が点在する。

50 MILES CHALLENGE

50マイルチャレンジに参加するのは、ウォーターボーイ、ターザン、バースデーボーイ、ストレッチ、そしてぼく。ストレッチ以外はこの頃トレイルでよく顔を合わせるハイカーたちである。

「午前中のうちに歩き終えたいから……そうだな、16時には出発しようぜ!」

歩くペースと距離を逆算して計画を立てたのだが、スマホを確認すると時刻は17時をまわっていた。何かハプニングが起きた訳ではなく、「まだ暑いし動きたくない」みたいな言い訳にも使えないほどの雑な理由だ。さすがにそろそろ動き出すだろうと彼らに目を向けると、なんとバースデーボーイとストレッチが夕食を作り始めたではないか。予定していた時刻から1時間以上遅れているのに、のんびりと夕食を作り出せるその余裕がうらやましいよ。

その一方でウォーターボーイがヘッドライトをなくしたとバックパックの中身を掘り返している。彼を放っておく訳にもいかず、ウォーターボーイ、ターザン、ぼくでそこら中を探し回っていると、夕食を終えたバースデーボーイとストレッチが他のハイカーたちと別れのハグをしているではないか。

「なんでそっちの方が出るの早いんだ……。」

アメリカのハイカーのルーズさにも慣れてきてはいたが、あまりの自由さに肩の力がスッと抜けた。

「あ、ジャケットのポケットに入ってたわ!」

捜索の協力をしてくれていたハイカーたちが拍子抜けした時、時刻は18時をゆうに過ぎていた。

ターザンとウォーターボーイ、そしてたまたま出発時間が重なったハイカーたち。

こういうところを歩きたくなるのはなぜだろう。

トレイルのそばに自生するジョシュアツリーに目を奪われながら、30kmほど平坦なダートロードを歩くと、いつの間にか登山道に足を踏み入れていた。日本では樹林帯から登山道に入ることが多いので、自ずと気持ちのスイッチが入れ替わるが、そうでないこの場所ではそのタイミングを掴み損ねた。

これまでとはまるで別世界の暗闇の中、足元を照らすヘッドライトを頼りに注意深く足を進める。昼間に歩くとたいして難しくないトレイルなのだろうが、トレイルを一歩踏み外すと闇に引きずり込まれてしまいそうなほどの恐怖感があった。いくら歩いても景色はまったく移り変わらず、光の筋をたどる退屈な単純作業を繰り返した。

「アメリカまで来てなんでこんなことしてるんやろ。」

実はこれまでナイトハイクをした経験は数えるほどで、これから数時間続くであろう漆黒の世界に早くも嫌気がさしていた。

退屈、不安、恐怖、睡魔、疲労。

あげればキリがないほどのネガティブな思考が順番に頭の中に現れるが、前に進むこと以外、居心地の悪いこの闇から抜け出す術はない。

「今すぐ立ち止まりたい。けどこんな気味の悪いところでひとりぼっちになるのはもっと嫌だな……。」

山の斜面を縫うように頂へと向かう小さな光に離されないよう、その背中を必死に追いかけ続けた。

ジョシュアツリーに見とれながらのロード歩き。

遠くの方で街の光が見える。美しくも不気味でもある闇の世界。

避けていたはずが、いつしか求めていた太陽が遠くの山からひょっこりと顔を出した。

普段は何気なく迎える朝なのだが、この日はまさに希望の光とでも言うのだろうか。神秘的な朝日が、大地と、そしてぼくの心をパッと明るく照らした。いつもはあれだけぼくたちを苦しめている太陽が、こんなにもありがたく感じられるなんて、なんとも都合がいいものだ。

この山域で最後の登りを歩き切ると、トレイルの脇からがやがやと賑やかな声が耳に入ってきた。そちらの方に目をやると、大きなパラソルとウォーターキャッシュ (水の確保が難しい場所にボランティアで設置してくれているウォータータンクのこと)がいくつか並んでいるハイカーのオアシスのような場所だった。

そこで先を歩いていた仲間たちが、クッカーでコトコトと朝食を煮込みながら、すこし長めの休憩を取っていたようだ。普段から一緒に歩いている訳ではないので、数日会わないのが普通のことなのだが、この時ばかりは彼らの顔を見たくて仕方がなかった。

「おはようゴート。ここに水があって助かったな。ナイトハイクはどうだった?」

「おはよう。夜は太陽がなくて涼しかったけど……とにかく景色も見えなくて退屈だったよ。」

「言う通りだな。でももう残り30kmだぜ。とっとと終わらせて街でビール飲もうぜ!」

まだまだ30kmもあるのに、明るい世界に一安心したぼくたちはゴールまでの距離短く見積もってしまっていた。朝日と仲間の声に、張り続けてきた緊張の糸がほつれはじめ、襲いかかってきた睡魔に飲み込まれないよう、カップに入ったインスタントコーヒーを一気に飲み干した。

チャレンジの終わりがすぐそこまで迫っている。

早く終わらせたいと何度も思っていたはずが、すこし寂しいのはなぜなのだろう。

ゆっくりと朝日があたりを照らし始めた。

14時頃、ウォーターボーイとターザンと共に目的地のトレイルヘッドに辿り着いた。

休憩もはさみながら歩いた時間は20時間、なんとか50マイルを歩き切った。バースデーボーイとストレッチは先に歩き終えて、無事に街に辿り着いたそうだ。出発が遅れたこともあり、最も暑い時間帯にゼエゼエ言いながらラストスパートをかけていたが、無事にゴールテープを切れたのだからよしとしよう。

その後、ヒッチハイクでテハチャピのモーテルに辿り着いた僕たちは、勢いよく缶ビールの栓を開けた。

「オレたちやったな! 乾杯〜!」

枯渇しきった体に冷えたビールを流し込むと、すぐさまアルコールが体中に駆け巡りフラフラとしてきた。強烈な睡魔と疲労のあまり、まぶたがいまにも落ちてしまいそうなぼくは、ベッドに勢いよく倒れ込んだ。

本当に良くやったよ。

ただ、ひとりでこのチャレンジをしていたら、そこら中に転がっている言い訳を見つけてきて、途中で断念していただろう。ぼくのメンタルなんてそんな立派なものじゃない。

仲間の存在が立ち止まりそうなぼくの背中を押してくれた。

手を引いて一緒に歩いてくれたわけでも、遅れるぼくを待ってくれたわけでもないのだが、彼らが先を歩いてくれているだけでぼくの体は自然と前へと進んでいった。

「ひとり」だけど、「独り」じゃない。

馴れ合うわけではない、自分の道をしっかり歩くハイカー同士の距離感と信頼関係が心地よく、これがぼくの求めていた旅のカタチなのかもしれないと思わせてくれた。

50マイルチャレンジが巡り合わせてくれたこの出会いは、ぼくが思っていた以上にこれからの旅に彩りを与えてくれることになる。

PCTのハイライト、それと同時に最難関の山岳地帯でもあるシエラネバダはもうすぐそこだ。

日かげのないエリアではしばしば日傘が使われる。

チャレンジを終えてほっとした表情のターザン。

【#4に続く】

- 山道祭

- FOOD

- HISTORY

- MONTHLY

- ミート・ザ・となりのハイカーさん

- Yamatomichi Lab

- Gear

- ハイキングの紀行

- 道具の話

- 山と道HLC

- TIPS

- GALLERY

- 台湾の山へ

- 山と道ラボ

- ETC

- FEATURE

- backpack

- botoms

- cap

- cheap hike

- COMMUNITY

- event

- fastpacking

- Gallery

- gear

- HIKE LIFE COMMUNITY

- hikers' choice

- hikers' classics

- hikers' handbook

- hiking

- interview

- john muir trail

- long distance hiking

- Make Your Own Hike

- merino wool

- rain wear

- samplus

- shirt

- Sleeping

- taiwan

- tips

- tops

- winter

- yamatomichi lab

- となりのハイカーさん

- ピクニッキング

- 修理部通信

- 山と道 材木座

- 山と道HLC

- 山と道トレイルログ

- 山と道研究所

- 山道祭

- 山食音

- 食